クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

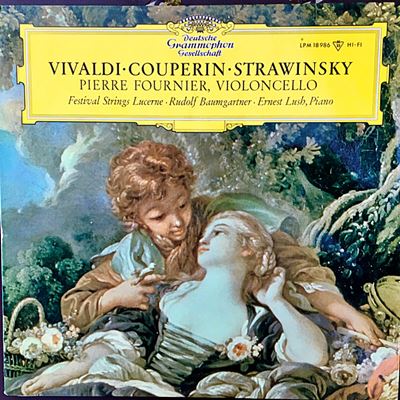

ヴィヴァルディ:チェロ協奏曲 ホ短調 RV40(ヴァンサン・ダンディ編曲)

(Cello)ピエール・フルニエ:ルドルフ・バウムガルトナー指揮 ルツェルン音楽祭弦楽合奏団 1963年12月20日~21日録音

Vivaldi:Concerto for Cello And Orchestra in E Minor, RV40 [1.Largo]

Vivaldi:Concerto for Cello And Orchestra in E Minor, RV40 [2.Allegro]

Vivaldi:Concerto for Cello And Orchestra in E Minor, RV40 [3.Lento ed espressivo]

Vivaldi:Concerto for Cello And Orchestra in E Minor, RV40 [4.Vivo]

歌う楽器としてのチェロの特性を存分に生かしている

協奏曲というのは、その華やかさもあってか、コンサートを彩る花形レパートリーとして数多くの作品が作曲されてきました。しかし、独奏楽器に関して言えば、その大部分がピアノ、もしくはヴァイオリンです。

同じ弦楽器でも、チェロ独奏の協奏曲となると途端に数が少なくなります。ヴィオラ協奏曲となるとさらに数は減りますし、コントラバス協奏曲となると数えるほどしか存在しないはずです。、

やはり、ヴァイオリンのように小回りがきかないチェロというのは、協奏曲というジャンルにおいては取り扱いが難しいのでしょう。

しかしながら、歴史的に振り返ってみれば、バロックの時代にはチェロのような低弦楽器を独奏楽器とした作品が数多く残されています。特に、ヴィヴァルディという人は基本的に興行主だったためか、自らが主宰するコンサートで演奏するために数多くの協奏曲を残していて、その中には30曲近いチェロのための協奏曲が含まれているのです。

もっとも、最近の研究では、それは「チェロ」ではなくて「ヴィオロンチェロ・ダ・スパッラ」、つまりは「肩掛けチェロ」と言う楽器のための作品ではないかと説もあります。とは言え、それらを現在のチェロで演奏することには何の問題もないのであって、さらにはかなり高い演奏技術も求められる作品も多いので、それらを「チェロ協奏曲」として演奏することに何の不都合もないようです。

ただし、ここで紹介している「チェロ協奏曲」は、その様な「チェロ協奏曲」とは少しばかり毛色が異なります。

まずは4楽章構成であり、その4楽章が「緩ー急ー緩ー急」という構成になっているのです。

それは3楽章構成で「急ー緩ー急」という、協奏曲の基本的なスタイルを作りあげたヴィヴァルディにしてみればかなり異例の構成なのです。

しかしながら、それには理由があって、この協奏曲は最初から協奏曲だったのではなくて、もとはチェロと通奏低音ためのソナタ(チェロ・ソナタ第4番変ロ長調 RV45)だったからです。つまりは、ソナタを協奏曲に仕立て直したのであって、さらにはその仕立て直し作業をしたのはヴィヴァルディ本人ではなくて、フランスの作曲家ダンディと、同じくフランスのチェリストだったポール・バズレールの手になるものだったのです。

そう言う意味では、これはバロック音楽という範疇に入れることには躊躇いがあるかも知れません。とりわけ、緩徐楽章の深い感情はまるでロマン派の音楽のように響きます。

しかしながら、その深い感情こそが、歌う楽器としてのチェロの特性を存分に生かした魅力となっていることも事実なのです。

ピリオド演奏による騒々しい演奏と較べると別の星の住人のようです

フルニエに関しては今さら何も付け加える必要はないでしょう。ひたすら騒々しくなっていったピリオド演奏によるチェロの演奏と較べてみれば、その落ち着きと気品のある歌い回しは別の星の住人のように感じます。

そして、やはりチェロはこうでなくっちゃ!!と思ってしまうのです。

ですから、ここではお恥ずかしい思い出もまじえて、伴奏を務めている「ルドルフ・バウムガルトナー」について簡単にふれておきます。

実は、何がお恥ずかしい思い出なのかと言えば、「バウムガルトナー」とよく似た名前でもう一人「パウムガルトナー」という指揮者がいるのを、すっかり混同してしまったことがあるのです。そして、このサイトの中でも、未だに混同したまま放置されているページがあるのではないかと、いささか冷や汗ものなのです。(^^;

「バウムガルトナー」と「パウムガルトナー」、違いが分かりますか?「バ」と「パ」の違いです。パソコン画面で見るとほとんど区別がつきません。

ここでフルニエの伴奏を務めているのは「ルドルフ・バウムガルトナー」の方で、シュナイダーハンとともにルツェルン音楽祭弦楽合奏団を創設して活躍した指揮者でした。

それに対して、「パウムガルトナー」の方はフルネームが「ベルンハルト・パウムガルトナー」で、こちらはザルツブルグを拠点として活躍した指揮者でした。

さらに言えば、この両者はよく似た経歴を持っていて、「バウムガルトナー」の方は「ルツェルン音楽院院」の院長を長く務めたのに対して、「パウムガルトナー」の方はザルツブルグの「モーツァルテウム音楽院」の院長を長く務めたのでした。

そして、「バウムガルトナー」が長く「ルツェルン音楽祭の音楽監督」を務めたのに対して、「パウムガルトナー」の方は「ザルツブルク音楽祭の総裁」を長く務めたのでした。

つまりは、ザルツブルグとルツェルンという、オーストリアの夏を彩る音楽祭が行われる二つの都市に分かれて、その音楽祭を代表する音楽家としてよく似たような活動を行っていたのです。そして、その人物の名前が、ルツェルンの方が「バウムガルトナー」であり、ザルツブルグの方が「パウムガルトナー」だったわけです。

とは言え、この二人を混同してしまうとはお恥ずかしい話でした。

なお、「パウムガルトナー」が「モーツァルテウム音楽院」の院長を務めていた時期の学生にカラヤンがいたので、彼の弟子の中でもっとも有名な存在がカラヤンだという言葉をよく見かけます。

ただし、カラヤンは「パウムガルトナー」のことを師だとは思っていなかったようなので、その言い方にはいささか問題があるかも知れません。

よせられたコメント

2019-02-07:うだん

- 第二楽章はずいぶんカッコいい曲ですね。

最初聴いた時、現代の作曲家が書いたのかと思ったくらいチェロの響き方とリズムがオシャレだなぁと。

こういった知らない曲に出会える楽しみを提供していただきありがとうございます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)