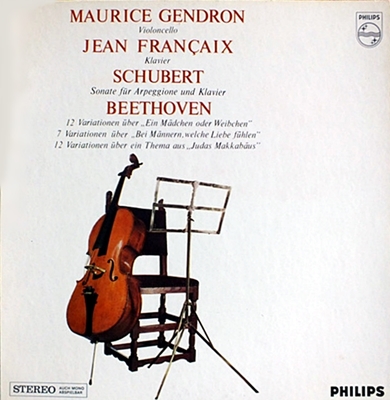

クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821

(Cello)モーリス・ジャンドロン (P)ジャン・フランセ 1966年11月録音

Schubert:Sonata for Arpeggione and Piano in A minor, D 821 [1.Allegro moderato]

Schubert:Sonata for Arpeggione and Piano in A minor, D 821 [2.Adagio]

Schubert:Sonata for Arpeggione and Piano in A minor, D 821 [3.Allegretto]

シューベルト晩年の「死の影」が刻み込まれた作品

これは、この楽器が発表されたときはかなりの反響を呼んだようなのですが、結果としては、この楽器の創案者であるシュタウファーという人以外にこの楽器を制作した形跡がなく、さらには、プロの演奏家もほとんど現れなかったために急激に姿を消してしまったことが原因のようです。

そのようなきわめて「希少性」の高い作品をシューベルトが書いたのは、彼の友人の中に、このアルペジョーネの唯一と言っていいほどのプロの演奏家(ヴィンツェンツ・シュースター)がいたためで、その友人からの依頼で作曲したものと見られています。

しかし、この作品は、そのような「希少性」ゆえに価値があるのではなく、その冒頭部分を聞いただけでだれもが了解するように、この上もなく美しい叙情性に彩られたシューベルトならではの世界が展開されるからです。そして、シューベルトの最晩年、時期的には弦楽四重奏曲「死と乙女」などと同時期に作曲されたこの音楽には、色濃く「死の影」が刻み込まれていて、その「悲劇性」もまた多くの聞き手の心を捉える一因となっています。

アルペジョーネという楽器が姿を消した現在にあってはこの作品はチェロで演奏されのが一般的です。アルペジョーネを復刻して「正しい」(もちろん、半分以上嫌味ですよ・・・^^;)姿に戻そうというピリオド楽器の連中もいないようなので、その事に異を唱える人は皆無のようです。

しかし、チェロ弾きの人に聞くと、この作品をチェロで演奏するのはかなりの困難を伴うようです。これが、ヴィオラだとその難易度はかなり下がるらしくて、気楽にプログラムに載せることがせきるそうな・・・。これは、アルペジョーネという楽器が音域的にヴァイオリンの領域までまで含んでいることが原因のようです。

さらには、そ音楽があまりにも美しく魅力的なので、そチェロ以外にもヴィオラやギター、さらにはフルートなどに編曲されて演奏されることもあります。私は聞いたことがありませんが、コントラバスでこの作品に挑んだ猛者もいるそうなのですが、実に持って大変なものです。

シューベルトの悲しみに全身で寄り添って染め上げられたような演奏

モーリス・ジャンドロンと言えばフランス・チェロ界の至宝であり、その洗練された表現とふくよかで美しい音色で聴き手を魅了する・・・などと言われます。そして、その延長線上でこのシューベルトのアルペジオーネ・ソナタに対しても、その流麗な歌わせ方を褒める人が多いようです。

確かに、それは否定しません。

チェロという楽器の美質は音が途切れることなく流麗に歌い継いでいくことであり、その美質を生かすという点においてはこのジャンドロンは最右翼に位置するでしょう。

このアルペジオーネ・ソナタでも、音楽的には一息つくような場面であっても物理的な音は途切れることなく繋がっていきます。ですから、歌う楽器としてのチェロの美質が最大限に生かされていることは間違いありません。

しかし、私がこの演奏を聞いて真っ先に感じたのはその様な「美しさ」ではなくて、その「美しさ」の背景から抑えようもなく浮かび上がってくる「悲しさ」でした。

もう、最初の音が出た瞬間からその「悲しみ」の色が体に染み込んできて、それが最後まで消えることはないので、聞き終わった後には何とも言えないブルーな色に染め上げられてしまっている自分に気づきます。

ジャンドロンのチェロはロストロポーヴィッチやシュタルケルのような豪快さはありません。

そういうヴィルトゥオーソ系の演奏にありがちな力ずくの強引さとは距離を置いて、常にある種の余裕としなやかさを保持しながら、作品に内在する感情の動きに会わせて音楽が紡がれていきます。

しかし、そう言う音楽の歌い方は、この時代であっても次第に時代遅れになっていきつつあったようです。

それはショルティの所でも少しふれたのですが、そう言う音楽に内在する感情の動きのようなものを押しつぶしてでも、作品の構造をクッキリと浮かび上がらせることに価値を見いだすようになっていったからです。

しかし考えてみれば、シューベルトがこの作品を書いたときにはすでに梅毒に冒されていて、その得体の知れない身体の不調によって死の恐怖に苛まれていたのです。

もちろん、作曲家の人生と作品がストレートに結びつくものではないのであって、そんな事は一切視野に入れることなく、その音楽的構造を精緻に分析してそれを現実の音楽として再構築するというのも立派な態度です。そして、そう言うスタンスの正しさを否定するものではありません。

しかし、年を重ねると、世の中はその様な「正しさ」だけで割り切られると息苦しくなることも分かってきます。

それから、ピアニストのジャン・フランセの本業は作曲家でした。ですから、彼もまたシューベルトともに涙を流しています。

ですから、こういうシューベルトの悲しみに全身で寄り添って染め上げられたような演奏もまた聞いてみたくなるのです。

よせられたコメント

2021-04-17:toshi

- フランセがピアノを弾いているのを初めて聞きました。

まさにフランスのエスプリそのもの。

2021-04-23:joshua

- シューベルトを聴くと寂しくなります。だからあまり聴かないのですが、この曲と即興曲集は、繰り返し聴きたくなります。モーリス ジャンドロン、中学生で音友のコンサート評で、バッハの何番だったか無伴奏を演奏中に混乱して止まってしまい、i'm sorryと言って弾きなおした、とありました。在りし日は、45年以上前のこと。こんな名人でも、暗譜で弾くとこうなるのか、そして、英語を学び始めて間もない頃でしたので、クラシックのマエストロが英語を使うのが何故か面白く嬉しかったんです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)