クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツアルト:レクイエム ニ短調 K626

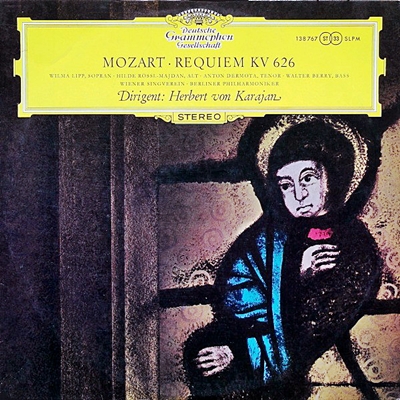

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ウィーン楽友協会合唱団 (S)ヴィルマ・リップ (A)ヒルデ・レッセル=マイダン (T)アントン・デルモータ (Bs)ヴァルター・ベリー 1961年10月5日~12日録音

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [1.Introitus]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [2.Kyrie]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [3.Sequentia: Dies irae]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [4.Sequentia: Tuba mirum]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [5.Sequentia: Rex tremendae]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [6.Sequentia: Recordare]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [7.Sequentia: Confutatis]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [8.Sequentia: Lacrimosa]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [9.Offertorium: Domine Jesu]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [10.Offertorium: Hostias]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [11.Sanctus]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [12.Benedictus]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [13.Agnus Dei]

Mozart:Requiem in D Minor, K.626 [148.Communio: Lux aeterna]

モーツァルトの絶筆となった作品です

そのラストのクライマックスのシーンで、魔笛とレクイエムの音楽がこの上もなく効果的に使われていました。

魔笛の輝くような明るい音楽と、陰鬱なレクイエムの音楽。光と陰が交錯する中から、モーツァルトの天才が浮かび上がってくる場面です。

それは、同時に天才モーツァルトと、凡人サリエリの違いを残酷なまでに明らかにする場面でした。

いや、凡人サリエリという言う方は正しくありません。真の凡人はモーツァルトの偉大さを全く知りません。

しかし、サリエリは悲しいまでにモーツァルトの天才を知っています。

死を目前にしたモーツァルトが口述するレクイエムのスコア、それを必死で理解しながらスコアに書き留めていくサリエリ。

それは、悲しいまでにこの二人の関係を象徴的に表した場面でした。

神の声が訪れるのはモーツァルトであって、決してサリエリではなく、彼にできるのは、モーツァルトを通して語られる神の声を、ただ必死で理解してそれをスコアに書き写すだけ。

おそらく、そのような存在として自分を認識することは、「芸術家」として最も辛く、苦痛に充ちたものであったはずです。

もっとも、そのような辛い認識に到達したのは、コンスタンツェが夫に内緒でサリエリのもとにスコアを持ち込んだときです。しかし、そのような残酷な認識をこれほども見事に映像として提示しているのはこのラストのシーン以外にはありません。

そして、そのような場面にふさわしい音楽もまた、この「レクイエム」以上のものはちょっと思い当たりません。

ジャスマイヤーの補筆した後半部分になっても面白く聞かせてしまう力業に拍手

カラヤンのモーツァルトというのはあまり評判がよろしくないようです。

もう少し肩の力を抜いて気楽にやればいいと思うのですが、どうにも気合いが入りすぎて妙に構えが大きくなって、結果としてモーツァルトらしさから遠のいてしまう傾向がありました。

ですから、避暑地のサンモリッツで、お気に入りのメンバーを集めて気楽に録音した時の方が上手くいっているような気がしたものです。

しかしながら、このレクイエムはたっぷりと時間もかけて、選りすぐりのソリストとウィーンの合唱団を招いて録音したのですから、当然の事ながら気合いが入っています。

気合いが入っていますから、これまた当然のように大きな構えになり、まるでオペラを聞いているかのようなレクイエムになっています。

ところが、刷り込みというのは恐ろしいもので、私の場合はこの作品のファースト・コンタクトはベーム&ウィーンフィルによる1971年盤でしたから、このオペラのような演奏を聞いてもそれほど違和感を感じないという「恐ろしい」事になっていることに気付いてしまったのです。それどころか、ベーム盤ほど引きずるような遅いテンポでもないので、これはこれでいいんじゃないのか、等と思ってしまうのです。

しかし、感覚的な話で申し訳ないのですが、同じ大仕掛けでも、そしてとんでもなく遅い引きずるようなテンポであっても、ベームの録音からはモーツァルトを感じることが出来ます。

しかし、カラヤンの録音からは、それが大仕掛けで、オーケストラが濃厚に歌えば歌うほど、モーツァルトとは異なる遠い世界に行ってしまうような気がするのです。

もちろん、それは感覚的な話にしかすぎないのですが。(^^;

ベームにしてもカラヤンにしても、この演奏における主役はオーケストラであり、そこにソリストが加わり、合唱は一番後景に退いています。

なんと言ってもオーケストラの響きはこの上もなく分厚いですし、ここぞと言うところで濃厚に歌い上げるのはいつもオーケストラであって、その役目はソリストや合唱にはまわってこないのです。

おそらく、それは様式的に言えば間違いなのでしょう。

いくら私がピリオド演奏に否定的でも、それくらいの事は認めます。

例えば、ペーター・ノイマンによるレクイエムやミサ曲などを聞かせてもらった時に、なるほどそれらの音楽は基本的に「合唱曲」なんだと言うことがよく分かりました。

ですから、これからはこういう大仕掛けの時代錯誤の演奏は聴けなくなっていくでしょう。

ところが、それが結果として、永久凍土の中に閉じこめられたマンモスのような貴重性をそれらの演奏に対して与えてしまっているように見えるのが皮肉です。

それから、このカラヤンの61年盤を聞いていて、もう一つだけ指摘しておきたいことがあります。

それは、この作品の後半部分、つまりはジャスマイヤーによって補筆された部分についてのカラヤンのスタンスについてです。

「ラクリモサ」でモーツァルトが筆を置いた後の部分、つまりはジェスマイヤーが補筆した部分になると、ほとんどの演奏において音楽が一気に希薄になります。

それは、最後まで演奏しないとレクイエムとしての形は整わないので仕方なく演奏するけれども、どうせモーツァルトが書いた音楽ではないんだから、いくら頑張って演奏しても虚しいだけだと言う感じがひしひしと伝わってくるのです。

もちろん、「ラクリモサ」までは真面目に頑張るけれども、後の部分は適当に流そうなどとは思ってはいないのでしょうが、現実問題として音楽そのものが希薄になっているので、同じ調子で演奏していればどうしても手抜きをしたように聞こえてしまうのでしょう。

しかし、カラヤンはありとあらゆる手練手管を駆使する事によって、ジェスマイヤーの補筆した部分に突入しても、そう言う「手抜き感」を感じさせないように面白く聞かせてしまうのです。

それは見事なまでの「力業」です。

そして、そう言う力業を聞かされてしまうと、「これはモーツァルトではないでしょう」と言うようなよくある批判などは無意味なものに思えてしまうのです。

なお、録音日程的には、このモーツァルトのレクイエムは面白い位置にあります。

なぜならば、61年の9月5日から10月8日にかけてウィーンフィルとの最後のDecca録音(ブラームスやドヴォルザークの交響曲、チャイコフスキー、グリーグ、ホルストの管弦楽曲、そしてアダンのバレエ音楽)に取り組んでいるので、このレクイエムの録音はそのDeccaと録音日程と重なっているのです。

ベルリンフィルとのレクイエムはベルリンの「イエス・キリスト教会」で録音していますし、一連のDecca録音はウィーンの「ゾフィエンザール」で行っているのですから、カラヤンはこの間を往復しながら二つの録音セッションをこなしていたことになるのです。

通常は考えられないような大変な日程だと思うのですが、おそらくは綺麗にDeccaとの手切れを行うためには避けられなかったのでしょう。

そう考えると、カラヤンという人は世間が言うほどには自己中心の男ではなかったのかも知れません。

よせられたコメント

2018-04-28:アレックス103

- ティンパニの音がとても気持ちよく、いい音程で録音されていて、70年代の同演奏よりもこちらが好みです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)