クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

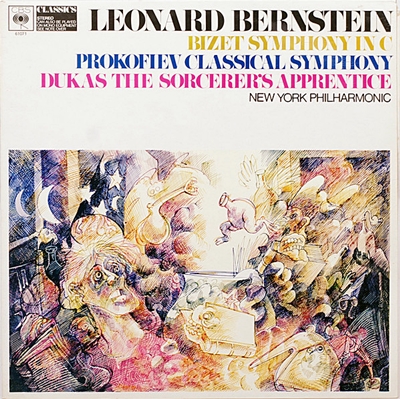

ビゼー:交響曲 ハ長調

レナード・バーンスタイン指揮 ニューヨーク・フィル 1963年5月27日録音

Bizet:Symphony in C Major [1.Allegro vivo]

Bizet:Symphony in C Major [2.Adagio]

Bizet:Symphony in C Major [3.Menuetto (Scherzo)]

Bizet:Symphony in C Major [4.Allegro Vivace (Finale)

これこそ、青春の歌です。

彼女は夫の才能を全く信用せずに馬鹿にし続けていました。さらに、ビゼーがその不幸な人生を若くして終えると、彼女はさっさと別の男と再婚をして、前夫の作品はほったらかしにして散逸するのに任せました。

おかげで、彼の作品はそのかなりの部分が失われてしまいました。このビゼー17才の手になる若書きのすばらしい作品も、20世紀になって再発見されたものです。

コンスタンツェは少なくとも夫の作品を大切に保管しました。

おかげで私たちは彼の作品のほとんどすべてを失なわずにすみました。

ビゼーの妻の悪妻ぶりは際だっています。

それにしても、この作品が17才の若者の作品とはにわかに信じがたいものがありますが、反面、17才の若者にしか書けないだろう、さわやかさと厳かさもあります。

若者と厳かさというのはなんだか矛盾するみたいですが、それはあまりにも人間というものを知らなさすぎます。

若者、特に少女というものは、その限られたある一瞬の間だけですが、この上もない神秘性と厳粛さを漂わせます。疑問に思う方は映画「レオン」を見られたし。(もっとも最近はそんな一瞬を持つこともなく、くたびれた大人の女になってしまう人も多いようですが)

そして、男は少女ほどではないにしても、事情は同じです。

そういう若さが持つ一瞬の厳かさを、この音楽ははっきりと感じ取らせてくれます。

ビゼーといえば「カルメン」であることは事実ですが、彼は決してカルメンだけの作曲家ではないのです。

素晴らしい勢いとパワーでこのビゼーの若書きのシンフォニーを引きずり回している

なんだかもの凄いことになっている録音です。

強めのアタックで鋭角的に造形していくのにも驚かされるのですが、大規模なオケをフルに鳴らし切る豪快さにはアメリカの黄金時代が待っていた底なしのパワーが感じられます。そして、バーンスタイン&ニューヨークフィルというコンビは、まさにその様なアメリカの象徴だったのだと気づかされる録音です。

まあ、それくらい、ビゼーというフランスの音楽をアメリカナイズした演奏です。

この時代のバーンスタインは、ベートーベンやブラームスというような独襖系のど真ん中に位置する音楽だと妙に律儀に、そして丁寧に造形していくのですが、こういう周辺部に位置する音楽になるとパワーを炸裂させます。その炸裂した一番の成果がマーラーだと思うのですが、こういうビゼーの若書きの音楽になると、その炸裂の仕方が実に分かりやすく直線的です。

例えば、まるでムード音楽のように聞こえてしまう第2楽章では、マーラーの緩徐楽章のような格好付けはしないで、ムード音楽みたいでどこが悪いの!?と開き直っています。

そして、そう言う音楽作りに貢献しているのがオーボエのソロです。

このオーボエのソロは時期的にみれば間違いなく、伝説的な名手としてニューヨークフィルの歴史に名を残す首席オーボエ奏者のハロルド・ゴンバーグでしょう。

おそらく、バーンスタインはこのソロが始まると、はいどうぞお好きに、と言う感じでバトンを渡したのでしょう。そして、そのソロに対して「いいね、いいね、それもらったよ!」という感じで、それに続く弦楽合奏の部分では濃厚に歌わせています。

この楽章はビゼーの素晴らしい歌の才能があふれていると思うのですが、習作の時期だったと言うこともあってか、普通にやればいささか響きが薄くなってしまいます。しかし、バーンスタインはそう言う弱点を大規模なオケの響きで見事にカバーしています。

それは、ビゼーは本当はこういう響きがほしかったんだろうという「忖度」にあふれた演奏のように聞こえるのですが、それを最後のところでオーボエのソロが引き取って音楽を閉じてくれるので、結果としては「まあ、これでいいのだ!!」と言うことになるのです。

ですから、冒頭の2楽章を聞いた段階で、これはビゼーの音楽じゃないでしょう、等と野暮なことは言わない方がいいのです。

そして、これに続く二つの楽章(ともに、Allegro vivace)にかんしては、これ以上何をか言わんやです。

バーンスタインという人は興が乗ってくると、バランスや精度よりも勢いを重視するというか、その勢いに身を任せてしまう人です。ですから、彼の本領はスタジオ録音ではなかなか発揮できないのです。(彼の晩年の録音は聴衆を入れた状態で行われたことはよく知られています)

しかし、ここでは録音プロデューサーも五月蠅いことを言わなかったのでしょう。

この勢いを重視して、多少アンサンブルがラフになってもそのまま最後まで録音を続けてくれました。

でも、もう少し調べてみると、この日にはベルリオーズの幻想交響曲とアイヴズのホリデイ・シンフォニーも録音しています。

いや、これって何かデータ作成上のミスじゃないかと思ったのですが、しかし、この精力的な男と、そんな男に率いられたオケのパワーを考えれば、それはそうだったのでしょう。

なるほど、それならば、そう言うアンサンブルの些細な不都合などは目を瞑るしかなかったのでしょうが、それが結果としてマイナスにはなっていません。

素晴らしい勢いとパワーでこのビゼーの若書きのシンフォニーを引きずり回しています。

まさに黄金の時代だったアメリカの自画像のような演奏です。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)