クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベートーベン:序曲「レオノーレ」第3番 Op. 72b

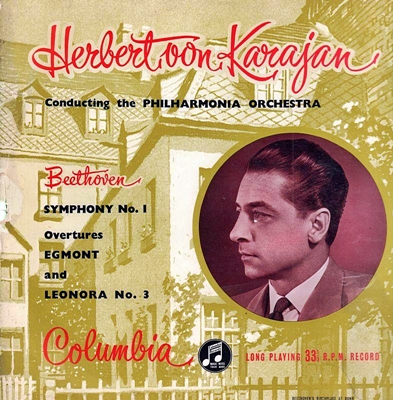

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年7月10日録音

Beethoven:Leonora Overture No.3 in C major, Op.72b

彫琢の限りを尽くした作品

その改作の履歴と序曲の関係を簡単に振り返っておきましょう。

- 「レオノーレ」序曲第1番(1805年)

この作品はベートーベンの死後に遺品の競売に際して発見されたもので、実際に歌劇の序曲として演奏されたことはありません。おそらくは1805年に作曲されたものと思われリヒノフスキー邸で試演もされたようです。

しかし、作品そのものが歌劇の序曲としては軽すぎると言うことでベートーベン自身も不満があり、さらには周辺の人々も好意的ではなかったためにお蔵入りになってしまったようです。

なお自筆楽譜には「性格的序曲」としか記述されていないのですが、フロレスタンのアリアの引用などがなされていることから、間違いなくフィデリオの序曲として考案されたものと思われます。

- 「レオノーレ」序曲第2番(1805年:第1版)

フィデリオの初演はナポレオンの軍隊がウィーンの町を占領する中で行われたために成功をおさめることは出来ず、わずか3日で上演は打ち切られます。

それは、フランス語しか解さないフランスの兵士が聴衆の大部分を占める中でドイツ語による歌劇を上演したのですからやむを得なかった結果だと言えます。

今日、「レオノーレ」序曲第2番と呼ばれる作品は、この初演の時に使用された序曲です。ですから、フィデリオの序曲としてはこの作品はわずか3日にしか演奏されなかったことになります。

- 「レオノーレ」序曲第3番(1806年:第2版)

初演の大失敗を反省して、3幕だったフィデリオを2幕構成の作品に大改訂し、さらに序曲の方も大幅に改訂してほとんど新作といっていいほどの作品が生み出されます。それが今日、「レオノーレ」序曲第3番と呼ばれる作品です。

この作品はその後フィデリオ序曲が作曲されることで歌劇の序曲としてのポジションは失うのですが、純粋に管弦楽作品として見ても傑出した作品であるために、今ではコンサート・レパートリーとして演奏されるようになっています。

さらには、マーラーが始めたと言われているのですが、聴衆へのサービスとして第2幕第2場の前に演奏されることが一つの習慣として定着しています。(最近は原点尊重と言うことでこのサービスをカットする上演も増えてきているようです)

自分の進むべき道を模索していたカラヤンの若き時代の姿がここにある

予想に反して(どんな予想なんだという突っ込みもあるでしょうが^^;)ゆったりとしたテンポで始まります。しかし、その遅さはフリッチャイのように内に向かって沈潜はしていかないので体感的にはそこまで遅くはないように聞こえます。しかし、計ってみればフリッチャイよりも30秒以上も時間をかけて演奏していますし、コーダには入れば一気にテンポを上げていますから、前半部分の遅さはかなりのものです。

にもかかわらず、体感的にはそこまで遅く感じないというあたりが、いわゆるテンポ設定の難しさなのでしょう。つまりは、テンポの遅い、速いというのは時計で簡単に計測できるなモノではないと言うことなのです。

フリッチャイの遅さは内に向かって沈潜していく音楽のベクトルがもたらしたものだとすれば。このカラヤンの遅さは一つ一つのフレーズを念押しするように丁寧に演奏した結果のように聞こえるのです。

ですから、一瞬、この遅さはこの時代のカラヤンにしては珍しい「緩み」として感じられたりもするのですが、主部の「Allegro」に入ればびしっと締まってきますから、それは全くの杞憂でした。

音楽の隅々にまで万全の目配せの聞いた演奏であり、それを実現させているカラヤンの驚くべき集中力は素晴らしいです。

また、モノラル時代のEMI録音は優秀ですから、フィルハーモニ管の素晴らしい合奏能力、艶やかな弦楽器、そしてふくよかな管楽器の響きなどが見事にすくい取られています。

もしも、コンクールのように「減点方式」で採点すれば、かなりの高得点が期待できる演奏でしょう。

小品ではありますが、そう言う作品でも蔑ろにしていない若きカラヤンの面目躍如たる録音です。

しかし、こんな言い方は言いがかりかもしれないのですが、聞き終わった後に「人生」は見てこないのです。そして、そう言う言いがかりをはねつけてしまうまでには「機能美」にも徹し切れていいのです。

その意味では、自分の進むべき道を模索していたカラヤンの若き時代の姿がここにあると言えるのでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)