クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ワーグナー:ジークフリート牧歌

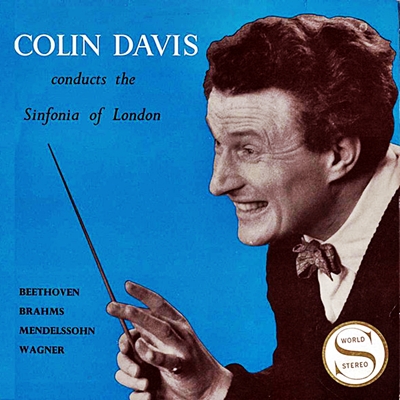

コリン・デイヴィス指揮 Sinfonia of London 1960年11月27日~28日録音

Wagner:Siegfried-Idyll, WWV 103

階段の音楽

ジークフリート牧歌は、1870年、晴れて自分の妻となったコジマへの誕生日プレゼントとして創作されました。しかし、コジマの誕生日までそのプロジェクトは極秘であり、練習も家族に知られないように行われたと言います。

そして、誕生日当日の朝、コジマは美しい音楽で目をさますことになります。階段に陣取った17名の演奏家とワーグナーによる彼女へのプレゼントが同時に世界初演となったわけです。

そして、音楽が終わると、ワーグナーはうやうやしく総譜をコジマに手渡したと言います。

なかなかやるもんです。

そして、コジマと子供たちはこの作品を「階段の音楽」と呼んで何度も何度もアンコールしたと言うエピソードも伝わっています。

こういうお話を聞くとワーグナーってなんていい人なんだろうと思ってしまいます。しかし、事実はまったく正反対で、音楽史上彼ほど嫌な人間はそういるものではありません。(-_-;)おいおい

ただ、コジマとの結婚をはたし、彼女とルツェルンの郊外で過ごした数年間は彼にとっては人生における最も幸福な時間でした。そして、その幸福な時代の最も幸福なエピソードにつつまれた作品がこのジークフリート牧歌です。

それ故にでしょうか、この作品はワーグナーの作品の中では最も幸福な色彩に彩られた作品となっています

こういうのを聴くと、つくづくと人格と芸術は別物だと思わせられます。

弦楽器の響かせ方の美しさの片鱗

前回も少しふれたように、デイヴィスが指揮者へのキャリアを切り開けたのは、クレンペラーが病気でキャンセルしたとき(1959年)に、その代役として「ドン・ジョヴァンニ」を指揮して大成功を収める事ができたからです。

こういう話を聞くとつくづくと思うのですが、「運」と「努力」は深く結びついているんだなと思います。

今ある己の状況の恵まれなさを愚痴る人は掃いて捨てるほどいますが、その状況を切り開くための準備を日々怠らずに努力している人は本当に少ないです。

ピアノが十分に演奏できないことを理由に音楽大学では指揮法の履修を断られるという状況の中で、それでも友人達とオケを編成してそこで指揮の経験を積み重ねるというのは言葉にすれば簡単です。しかし、そう言う先の全く見えない、「ものになるのかならないのか全く分からない」状況の中で日々を過ごすというの半端な覚悟ではありません。「運」と「努力」は結びつくと信じていても、それが本当に結びつくかどうかの保障は全くないのですから。

言葉が悪くて恐縮ですが、下手をすればただの「プー太郎」で一生を終わってしまうことだってあります。

ですから、そこには己の夢にかける「潔さ」が必要なのかもしれません。

「夢」というのはあまりにも安直に使用される言葉ですが、その本質は「かなう」か「かなわない」かではなくて、それを追い求めるという「行為」の中にこそあるものです。

かなえばよし、しかし、かなわなくて一生を終わったとしても、そう言う目的を持って己の人生を己のために使えたのならばそれもよしと言える覚悟こそが「夢」というものの本質なのでしょう。

しかし、私の狭い経験の中だけでも、意外なほどに「運」というのは「棚」の上から落ちてくるものです。そして、目先の「かなう」「かなわない」に一喜一憂している覚悟のない人は、そうやって落ちてきた「運」の場所に身を運ぶこともしていないことが多いのです。

デイヴィスはこの成功で、モーツァルト作品を中心とした録音の機会に恵まれます。

3つの交響曲とオーボエ協奏曲、二つのセレナードとおそらくは埋め草としてのジャーマンダンス3曲です。そして、この録音の成功によって、彼の活動範囲はさらに広がっていきます。

1960年の暮れには次のオファーがやってきて、翌61年にはロイヤルフィルとベートーベンの7番を録音する機会が巡ってくるのです。

そして、その年の暮れには彼の名刺代わりとなるベルリオーズ作品(イタリアのハロルド)の録音にこぎ着けます。そして、その翌63年には、彼が敬愛していたティペットのピアノ協奏曲の録音までをも実現させているのです。

この常に前を向く姿勢は、「夢」とは「かなう」「かなわない」ではなくて、追い求めることに本質があると腹の底まで覚悟している人のスタンスだだと言えば、いささか褒めすぎでしょうか。(^^;

面白いのは、次のステップに立ったときに、初めての録音だったモーツァルトとの時とは雰囲気が大きく変わることです。

モーツァルトに関しては透明感のある響きで内部の見通しを良くしてキビキビと進行していたのを、このワーグナーでは何となく全体を柔らかく丸め込んだような印象です。

そりゃぁ、音楽が違うのだから音色が違うのは当たり前だろうと言われるかもしれませんが、抽斗の少ない若手指揮者というのは意外なほどに金太郎飴的な人が多いのです。

ただし、そうやって新しい方向性を探ろうとしていることは評価するのですが、それではそれが上手くいっているのかと問われれば、それはそれでまた話は別です。率直に言って、あまりにも音楽を丸め込みすぎてどこか平板な感じは否定できません。

ただ、私がデイヴィスという指揮者に感じていた弦楽器の響かせ方の美しさという片鱗は伺えます。もちろんオケは「Sinfonia of London」というあまり素性のよく分からないオケなので、後の時代のボストン響の時代に聞かせたようなシルキートーンではありませんが、精一杯の美しさは引き出しているように思います。

そう言う意味では、デイヴィスという人は追い求めるべき「夢」というものの本質を身体的感覚として掴んでいた人なんだなと思う次第です。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)