クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

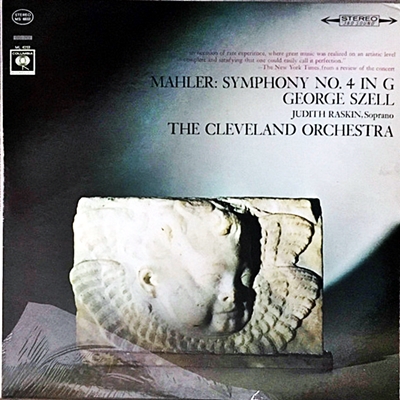

マーラー:交響曲第4番

ジョージ・セル指揮 クリーブランド管弦楽団 (S)ジュディス・ラスキン 1965年10月1日~2日録音

Mahler:Symphony No.4 [1.Bedachtig, nicht eilen]

Mahler:Symphony No.4 [2.In gemachlicher Bewegung, ohne Hast]

Mahler:Symphony No.4 [3.Ruhevoll, poco adagio]

Mahler:Symphony No.4 [4.Wir geniessen die Himmlischen Freuden. Sehr behaglich]

マーラーの間奏曲・・・?

2番・3番と巨大化の方向をたどったマーラーの作品が、ここでその方向性を変えます。ご存じのように、この後に続く5〜7番は声楽を伴わない器楽の3部作と言われるものです。

この第4番はそれらとは違って第4楽章にソプラノの独唱を伴いますが、それは前2作のように、声楽の追加によってよりいっそうの表現の巨大化を求めたものとは明らかに異なります。

牧歌的小景とか天国的な夢想と称されるこの作品の雰囲気をより高めるために、実に細やかな歌となっています。まさに、前期の2,3番と中期の4〜7番をつなぐ「間奏曲」というのはまさにこの作品を言い表すのにはぴったりの表現かもしれません。

しかし、そこはマーラーの事ですから、間奏曲と言っても普通に演奏すれば1時間近い作品ですから、一般的な交響曲のサイズから言えばかなりの大作であることは事実です。

とりわけ、第3楽章の美しいメロディは、ユング君の見るところでは、第3番の最終楽章と並んでマーラーが書いたもっとも美しい音楽の一つだと思います。

すっきりと見通しが良くなってしまっている

セルのマーラーをどのように評価するのかという問題は割合簡単に解が見つかります。

それは、彼が残したマーラー作品の録音を眺めてみれば一目瞭然です。

<正規録音>

- Symphony No.10 - Adagio & Purgatorio - 1958/11/01

- Symphony No.4 - 1965/10/01,02

- Symphony No.6 - 1967/10/14 (Live)

<ライブ録音>

- Symphony No.9 - 1968/05/09

- Symphony No.4 - 1968/07/26

- Symphony No.6 - 1967/10/12

- Symphony No.9 - 1969/01/30, 02/01

- Symphony No.9 - 1969/02/06

- Symphony No.9 - 1968/05/09

- Das Lied von der Erde - 1967/04/21,(22,23)

- Das Lied von der Erde - 1970/02/05.07

つまりは、4番・6番・9番の3作品に集中しているのです。

ライブ録音はおそらくは定期公演でのものでしょうから、セルがスタジオできちんとセッション録音したのは4番と10番だけという事になります。彼が1958年に、何故に第10番という中途半端な作品を録音したのかは謎ですが、それでも、彼が共感できたのは「肥大化したマーラー」ではなくて、どこか「古典的な佇まいを持ったマーラー」であったことは疑いの余地はありません。

そして、その「古典的な佇まいを持ったマーラー」を、彼はまさに古典的な交響曲のように再創造して見せたのです。

マーラーという男の音楽は基本的には曲線路で構成されていて、それに対して「何故にここで曲がりくねらねばならないのだ?」という疑問を持ってはいけない音楽です。その、延々と続く鬱陶しいまでの曲線路を指定されたとおりに歩まねばならない音楽なのです。

しかし、そう言う類の音楽であっても、幾つかの作品はそう言う曲線路をすっきりとまっすぐのラインで再構築しようと思えばやれる、と言う作品があります。それが、まさにセルが集中的に取り上げた4番・6番・9番なのです。

セルという稀代の指揮者の手によって、鬱蒼として入り組んだマーラーという森が、未だ誰もみたことがないほどにすっきりと見通しが良くなってしまっているのです。

それが、セルの手にかかったマーラーです。

ですから、「それじゃもうマーラーじゃないでしょう」、と言う「正しい人」からすればあり得ない演奏と言うことになりますし、その評価は全く持って正しいと言うことになります。

でも、たまにはそう言う整理されきったマーラーも面白いね、と言う懐の広い人なら、それはそれで希少価値のある演奏と言うことになります。

とりわけ、お勧めなのは第6番「悲劇的」です。最後の鉄槌が振り下ろされる部分がこれほどまでに怖ろしく響く演奏は他には見あたりません。

また、4番と9番に関しても、まさに白昼夢のような不思議な浮遊感が漂う演奏に仕上がっています。後に9番は、セルの跡を継いでクリーブランド管の音楽監督に就任したブーレーズのマーラー演奏のネタ元がここにあったことをはっきりと示す演奏になっています。

よせられたコメント

2016-10-19:Joshua

- 不思議な演奏です。どちらかというと寒色系。でも、精巧な壁画、その中に数えきれないものが克明に描かれている、といった風情は、また繰り返し聴きたくなる。酔いたい曲という先入観では、面食らう演奏です。セルが4、6、9番を指揮したのは聞いたことがありますが、ほかの番号はどうだったんでしょうねえ。4,6,9の透明感はセルには合っていますが、矩を超えて、他のナンバーで表現の心機軸を示せたかも。またもや要らない想像癖が出てしまいました。

2018-05-02:shumari

- クラシック音楽に親しみ始めて50数年、いまだに聴き通すことに努力を要するのがブルックナーとマーラーです。しかしマーラーの4番はこのサイトのおかげで古典的にすっきりとしたクレンペラーの指揮で聴けるようになり、その後間口を広げるべく努力中です。このセル盤もマーラーのスタンダードな演奏とはかなり異なりますが、私には好ましく聴くことができます。

潔癖症で整理整頓好きなセルが、その対極ともいうべきマーラーの曲を荒療治してくれたことに感謝。ついでにブルックナーの過剰な”荘重さ”をすっきりさせた演奏を残してくれたら嬉しかったのですが。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)