クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

バッハ:パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828

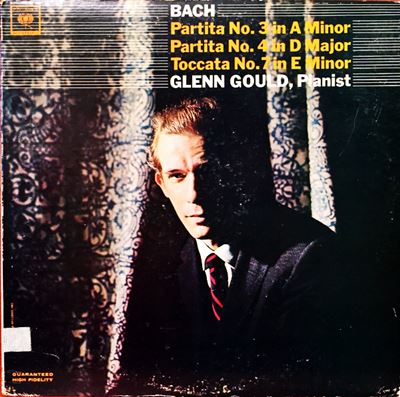

グールド 1962年12月11日&12日、1963年3月19日&20日、4月9日録音

Bach:パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 「Ouverture」

Bach:パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 「Allemande」

Bach:パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 「Courante」

Bach:パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 「Aria」

Bach:パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 「Sarabande」

Bach:パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 「Menuett」

Bach:パルティータ 第4番 ニ長調 BWV828 「Gigue」

バッハの鍵盤楽器による「組曲」の中では最も聞きごたえのある作品

とりわけ、鍵盤楽器を使ったものとしては「イギリス組曲」「フランス組曲」、そしてただ単に「パルティータ」とだけ題されたものが有名です。

一般的には、「組曲」というのは様々な国の舞曲を組み合わせたものとして構成されるのですが、この最後の「パルティータ」にまで至ると、その様な「約束事」は次第に後景に追いやられ、バッハ自身の自由な独創性が前面に出てくるようになります。

たとえば、パルティータの基本的な構成は「プレリュード-アルマンド-クーラント-サラバンド-ジーグ」が一般的ですが、バッハはその構成をかなり自由に変更しています。冒頭のプレリュードの形式を以下のように、様々な形式を採用しているのもその一例です。

第1曲:Praeludium 第2曲:Sinfonia 第3曲:Fantasia 第4曲:Ouverture 第5曲:Praeambulum 第6曲:Toccata

そして、この最初の曲で作品全体の雰囲気を宣言していることもよく分かります。

それ以外にも、同じ形式が割り振られていても、実際に聞いてみると全く雰囲気が異なるというものも多くあります。

おそらくバッハの鍵盤楽器による「組曲」の中では最も聞きごたえのある作品であることは間違いありません。

第1番変ロ長調 BWV 825

Prelude - Allemande - Courante - Sarabande - Menuett I - Menuett II - Gigue

第2番ハ短調 BWV826

Sinfonia - Allemande - Courante - Sarabande - Rondeaux - Capriccio

第3番イ短調 BWV827

Fantasia - Allemande - Corrente - Sarabande - Burlesca - Scherzo - Gigue

第4番ニ長調 BWV828

Ouverture - Allemande - Courante - Aria - Sarabande - Menuett - Gigue

第5番ト長調 BWV829

Preambulum - Allemande - Corrente - Sarabande - Tempo di Minuetto - Passepied - Gigue

第6番ホ短調 BWV830

Toccata - Allemande - Corrente - Air - Sarabande - Tempo di Gavotta - Gigue

ターニングポイントに位置する録音

グールドが完全にコンサート活動からドロップアウトするのは1964年なのですが(4月10日のロサンゼルスのリサイタル)、本質的にはその前年の1963年に彼のコンサート活動は終わってしまっています。64年に行ったコンサートは基本的に残務整理という意味しか持ちません。

そう考えてみると、3つの時期にわたって録音されたバッハのパルティータは非常に興味深い存在だと言えます。

まず彼は1957年に5番と6番を録音しています。

かなりロマンティックな音楽の作りで、私のような頭の古い人間でもついていける演奏に仕上がっています。とりわけ、6番は音楽自体も非常にロマンティックなので私の大好きな録音の一つになっています。

次に、1番と2番を59年に録音し、さらに残された3番と4番を63年に録音しています。

音楽の作りは次第にグールドらしい個性的な音楽に変わっていくのが手に取るように分かります。特に、63年に録音されたパルティータの3番と4番には、その後のグールドを特徴づける「わがまま」な姿勢がはっきりと刻みつけられています。

例えば、パルティータの3番と4番の第2楽章にあたる「Allemande」は非常に美しい旋律線を持っています。バッハにしてもおそらくは腕によりをかけて旋律線を磨いたのだろうと思います。そして、その美しい旋律ラインはロマン派的な価値観で解釈されて情緒たっぷりに演奏されるのが常でした。正直言って、57年に録音された6番の「Toccata」などにはそう言う面影が残っています。

しかし、63年のグールドは、そう言うロマン性を自らのロマン性に置き換えて音楽を作りなおしているように聞こえます。素っ気ないと言えば素っ気ないのですが、この上もなく清潔感に満ちたロマン性が貫かれています。

グールドは決してロマンティックな感情というものを拒否していませんでした。それどころか「どうしようもなく自分はロマン派だ」とまで言い切っています。

しかし、そのロマン性は世間一般で言われるロマン性とはかなり違いがあります。

そう言えば、彼はパルティータの3番と4番を収録したLPにホ短調のトッカータ(BWV914)をカップリングしています。これなんかは、深読みかもしれませんが、57年録音の6番のトッカータがあまりにも通俗的な「ロマンティック」に偏りすぎた事への埋め合わせのように聞こえたりします。

確かに、これはバッハの音楽ではないのかもしれません。

しかし、バッハは強靱です。

どんな風に演奏されたとしても、言葉をかえればどれほどグールド自身の音楽へと作り直されたとしても、逆説的な言い方になりますがバッハはバッハであることをやめようとしません。

おそらく、そう言うバッハの強さゆえにグールドはバッハとの相性がいいのでしょう。

それと正反対の位置にいるのがモーツァルトです。

モーツァルトはバッハとは真逆で、最も壊れやすい音楽の最右翼です。音符一つ失えば音楽は損なわれ、小節一つを削れば全てが損なわれる、それがモーツァルトの音楽です。そんなモーツァルトの音楽を素材としてグールドの音楽に作り直せば、それはもう全く別の音楽になってしまいます。彼のモーツァルト演奏が常に強い批判に晒されるのは考えてみれば当然のことです。

そう考えてみると、62年から63年にかけて録音された平均律やパルティータの録音は、グールドは躊躇わずに己の道を突き進むことを決意したターニングポイントに位置する録音だったのかもしれません。

よせられたコメント

2014-02-23:koichironak

- ここに書かれていることに強い同感を持っています。

私自身の話で恐縮ですが、中学生時代にとても熱心にクラッシク音楽を聴いていましたが、ある日、まさにここで書かれているような「気持ちの悪さ」(そして、再生産される巨匠たちの解釈から生じる微妙な違いを微分的に追及していくクラッシクの「聴き手」の気持ち悪さ)感じてたまらなくなり、クラッシックから離れてしまいました。

(まさに、ビートルズの「イエスタディ」のように、世の中に一つしかない音楽を求めてロック、そしてブルースやジャズに移っていきました)

しかし、それから10年近くたったある日、グールドのバッハ(ゴールドベルグ変奏曲)を耳にして、「気持ち悪くない」クラッシックがあることに気が付かされました。

そして、以来、細々とながらですが、再びクラッシックも聴き続けています。

この意味でも、グールドの演奏は、私にとって「クラッシク」と言われている音楽を、まさにほかの音楽一般と同じ地平で聴けるよう再び門を開いてくれた演奏家でした。

悲しいことに彼と同じ道を歩もうとしていない演奏家、特に日本の演奏家が本当に少ないとのご指摘にも強く同感です。

今回のご説明で、これまでモヤモヤ感じてきたことが少しすっきりしました。

ありがとうございました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)