クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベルリオーズ:幻想交響曲

モントゥー指揮 ウィーンフィル 1958年録音

Berlioz:幻想交響曲 作品14 「第1楽章(夢、情熱)」

Berlioz:幻想交響曲 作品14 「第2楽章(舞踏会)」

Berlioz:幻想交響曲 作品14 「第3楽章(野の風景)」

Berlioz:幻想交響曲 作品14 「第4楽章(断頭台への行進)」

Berlioz:幻想交響曲 作品14 「第5楽章(魔女の夜宴の夢)」

ベートーベンのすぐ後にこんな交響曲が生まれたとは驚きです。

よく知られているように、創作のきっかけとなったのは、ある有名な女優に対するかなわぬ恋でした。

相手は、人気絶頂の大女優であり、ベルリオーズは無名の青年音楽家ですから、成就するはずのない恋でした。結果は当然のように失恋で終わり、そしてこの作品が生まれました。

しかし、凄いのはこの後です。

時は流れて、立場が逆転します。

女優は年をとり、昔年の栄光は色あせています。

反対にベルリオーズは時代を代表する偉大な作曲家となっています。

ここに至って、漸くにして彼はこの恋を成就させ、結婚をします。

やはり一流になる人間は違います。私などには想像もできない「しつこさ」です。(^^;

しかし、この結婚はすぐに破綻を迎えます。理由は簡単です。ベルリオーズは、自分が恋したのは女優その人ではなく、彼女が演じた「主人公」だったことにすぐに気づいてしまったのです。

恋愛が幻想だとすると、結婚は現実です。そして、現実というものは妥協の積み重ねで成り立つものですが、それは芸術家ベルリオーズには耐えられないことだったでしょう。「芸術」と「妥協」、これほど共存が不可能なものはありません。

さらに、結婚生活の破綻は精神を疲弊させても、創作の源とはなりがたいもので、この出来事は何の実りももたらしませんでした。

狂おしい恋愛とその破綻が「幻想交響曲」という実りをもたらしたことと比較すれば、その差はあまりにも大きいと言えます。

凡人に必要なもは現実ですが、天才に必要なのは幻想なのでしょうか?それとも、現実の中でしか生きられないから凡人であり、幻想の中においても生きていけるから天才ののでしょうか。

私もも、この舞踏会の幻想の中で考え込んでしまいます。

なお、ベルリオーズはこの作品の冒頭と格楽章の頭の部分に長々と自分なりの標題を記しています。参考までに記しておきます。

「感受性に富んだ若い芸術家が、恋の悩みから人生に絶望して服毒自殺を図る。しかし薬の量が足りなかったため死に至らず、重苦しい眠りの中で一連の奇怪な幻想を見る。その中に、恋人は1つの旋律となって現れる…」

- 第1楽章:夢・情熱

「不安な心理状態にいる若い芸術家は、わけもなく、おぼろな憧れとか苦悩あるいは歓喜の興奮に襲われる。若い芸術家が恋人に逢わない前の不安と憧れである。」 - 第2楽章:舞踏会

「賑やかな舞踏会のざわめきの中で、若い芸術家はふたたび恋人に巡り会う。」 - 第3楽章:野の風景

「ある夏の夕べ、若い芸術家は野で交互に牧歌を吹いている2人の羊飼いの笛の音を聞いている。静かな田園風景の中で羊飼いの二重奏を聞いていると、若い芸術家にも心の平和が訪れる。無限の静寂の中に身を沈めているうちに、再び不安がよぎる。

「もしも、彼女に見捨てれられたら・・・・」1人のの羊飼いがまた笛を吹く。

もう1人は、もはや答えない。日没。遠雷。孤愁。静寂。」 - 第4楽章:断頭台への行進

「若い芸術家は夢の中で恋人を殺して死刑を宣告され、断頭台へ引かれていく。その行列に伴う行進曲は、ときに暗くて荒々しいかと思うと、今度は明るく陽気になったりする。

激しい発作の後で、行進曲の歩みは陰気さを加え規則的になる。死の恐怖を打ち破る愛の回想ともいうべき”固定観念”が一瞬現れる。」 - 第5楽章:ワルプルギスの夜の夢

「若い芸術家は魔女の饗宴に参加している幻覚に襲われる。魔女達は様々な恐ろしい化け物を集めて、若い芸術家の埋葬に立ち会っているのだ。奇怪な音、溜め息、ケタケタ笑う声、遠くの呼び声。

”固定観念”の旋律が聞こえてくるが、もはやそれは気品とつつしみを失い、グロテスクな悪魔の旋律に歪められている。地獄の饗宴は最高潮になる。”怒りの日”が鳴り響く。魔女たちの輪舞。そして両者が一緒に奏される・・・・」

「お姉系」の幻想ですが・・・

モントゥーと言えば「春の祭典」の初演者として有名ですし、あの大騒動のなかで平然と最後まで指揮を続けた「根性」が高く評価(?)されていたりします。そんな、モントゥーの十八番だったのがこの「幻想交響曲」です。

この作品の録音は、一般的に知られているものだけで、

- パリ交響楽団(1930年)

- サンフランシスコ交響楽団(1945年)

- コンセルトヘボウ管弦楽団ライヴ(1948年)

- サンフランシスコ交響楽団(1950年)

- ウィーン・フィルハーモニー(1958年)

- コンセルトヘボウ管弦楽団(1962年)

- NDR交響楽団(1964年)

の7回に上るそうです。これ以外にも、ライブの録音がいくつかリリースされているそうですから大変なものです。

よく「名刺代わり」などと言われますが、モントゥーにとっての名刺代わりはこの「幻想交響曲」だったのかもしれません。

さて、ここで紹介しているのは、1958年にウィーンフィルを相手に録音した演奏です。彼の数ある幻想の録音のなかでは至って「おとなしい」部類に属するらしくてあまり話題に上ることの少ない録音です。

モントゥーの幻想と言えば燃え上がるような演奏が特徴らしいのですが、このウィーンフィルとの演奏はどちらかと言えば曲線的なたたずまいを見せています。

現代的な言い方をすれば、「お姉系」の幻想です。それは、冒頭部分の「なよっ!」とした雰囲気からも察しがつきます。

第1楽章はこの「お姉系」の雰囲気で押し通し、第2楽章の舞踏会でも依然として「お姉系」が優勢です。しかし、第3楽章での殺人場面「野の風景」あたりから興が乗ってきたのか、少しずつパワーが入ってきます。そして、「断頭台への行進」から「魔女の夜宴の夢」へとどんどん盛り上がっていきます。

特に、腹にこたえるような重い鐘の響きが秀逸です。これは、デッカ録音陣のお手柄でしょう。この背後に管楽器の変な音も混じってけっこう不気味な雰囲気にも満ちています。

本当に、この50年代後半のデッカ録音は優秀です。一つ一つの楽器の響きがクリアにとらえられているだけでなく、それらが広い会場全体によくとけ合っていて、昨今の録音と比べても遜色がありません。

こういう半世紀前の録音を聞くたびに、オーディオというのは基本的にローテクの世界なんだなと思ってしまいます。

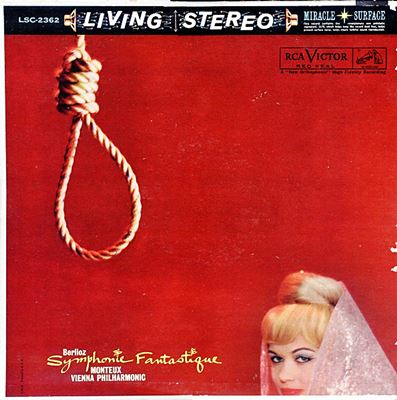

それから最後に一言、このジャケット凄いですね。もしかしたら最怖のジャケットかもしれませんね。(^^v

よせられたコメント

2010-11-17:Sammy

- ご説明にあるとおり、確かに第3楽章くらいまではしっとりとしていたのが、第3楽章中盤から力強さが出てきて、4楽章からは強靭な響きに変わっていくのが興味深いです。

しかし、いずれにしても、隅々まで表情が丁寧につけられていて、録音のよさもあってか非常に生々しい感じが一貫していて、さすが十八番というより他ありませんでした。前半のしっとりも、後半のたくましさも、この共通の生々しさに支えられているように思いました。この変幻自在さと異様な生々しさは、まさにこの作品にふさわしいのではないでしょうか。鐘の音もしっとりくっきりと生々しくて、「心地よい不気味さ」です。

2010-12-02:黒木貞治

- モントーのチャイコ第5番(LP)の演奏と比べると、たしかにYUNGさんの言われるとおり、おとなしく線の細い演奏なのかもしれませんが、私はこの「幻想」大好きになりました。カラヤンのあの疾風迅雷の「幻想」(モノ)も好きでしたが、違った意味でこの鷹揚としたモントーは、ベルリオーズにぴったりかなと思いました。ステレオで残っていたというのはおどろきですね。

2010-12-19:ヨシ様

- 第5楽章の最初の所でクラリネットが飛び出してミスをしているのですが、何故録り直しをしなかったのでしょう。

不思議ですね。

演奏のミスより音楽の勢いを重視したのでしょうか。

2011-02-12:河村太郎

- 昨日、吉祥寺のバロックというクラシック喫茶でこの音楽を初めて聴きました。私の心に染みたため、今日このサイトを開いて聞いております。私には技術的な評価はまだ出来ませんが、作曲家が各楽章の頭に標題を記していることに一言。私はその様な標題を付けることは出来るだけ避けるべきと考えるのですが!→曲は受け止める人の感性と生き様、歴史から夫々違った受け止め方をしてそれでも皆の心に染みるから名曲だろうと思います。聴衆者を誘導する様な標題を付けることは最小限にとどめてこその音楽(音での表現)であって欲しいと思うからです。クラシックを愛する初心者より。

2012-05-03:せいの

- flacで聞かせていただきました。ありがとうございます。音がいいですね。デッカの当時の録音技術はすごいと関心されられました。

さて、演奏ですが、ユングさんが書かれているとおり確かに端正でおとなしい演奏ですね。モントゥーよりもウィーンフィルの特徴が表に出ているのでしょうか。フルトヴェングラーの「バイロイトの第九」と「ニコライの第九(ウィーンフィル)」の対比を想起させられます。特に3楽章まではウィーンフィルの美音を楽しむ演奏ですね。4,5楽章で興が乗ってきますが、そこでもウィーンフィルのアンサンブル能力のおかげで一見おとなしく聞こえてしまいます。当時のウィーンフィルの実力を再認識させられます。でも、曲の特徴を考えるとマイナスに働いているかも・・・。

モントゥーの特徴をもっと認識できる演奏をぜひ聴いてみたいものです。

2012-06-08:せいの

- この演奏の記事でなくて申し訳ないのですが、モントゥー・サンフランシスコ響の1950年録音のものを入手して聴きました。腰が抜けました。端正な演奏で正攻法で攻めながら一分の隙も緩みのなく、最初から最後まで楽しめる演奏です。そして人生の楽しさ、儚さや寂しさまでのすべてがにじみ出てくるような陰影の深い恐るべき演奏です。

某レビューサイトで幻想のそしてモントゥーの最高の演奏だというコメントを読みましたが、まさにそのとおりです。何度でも聴きたくなってしまいます。モノラルで少し音質が落ちるという瑕がありますが、それを凌駕しています。ミュンシュ・パリ管が吹っ飛びました。

もし、ユングさんがこの音源をお持ちでしたらぜひアップして皆さんの楽しんでほしいと希望します

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)