クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

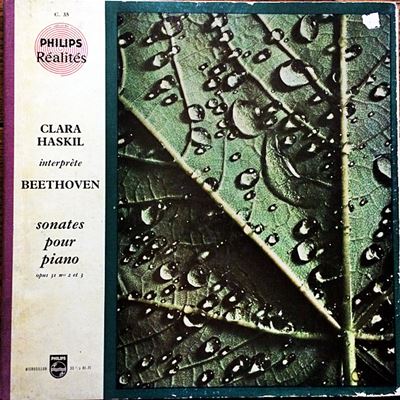

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第17番「テンペスト」 ニ短調 Op.31-2(Beethoven:Piano Sonata No.17 In D Minor, Op.31 No.2 "Tempest")

(P)クララ・ハスキル:1960年9月録音(Clara Haskil:Recorded on September, 1960)

Beethoven:Piano Sonata No.17 In D Minor, Op.31 No.2 "Tempest" [1. Largo - Allegro]

Beethoven:Piano Sonata No.17 In D Minor, Op.31 No.2 "Tempest" [2. Adagio]

Beethoven:Piano Sonata No.17 In D Minor, Op.31 No.2 "Tempest" [3. Allegretto]

18世紀的なソナタから抜け出して独自の道を歩み始めたベートーベンの姿が明確に刻み込まれている

おそらくは、そういう風にセットにすることで「お得感」もあったでしょうし、作曲家にしても自らの多様な姿を示す(誇示する?)のに都合がよかったのでしょう。

ベートーベンもまた同様なのですが、彼の場合は6つではなくて3つにまとめることが多かったようです。

ピアノ作品だけを例にしてみれば、作品2(1番~3番)、作品10(5番~7番)、作品31(16番~18番)がそれにあてはまります。

- Piano Sonata No.1 in F minor, Op.2-1

- Piano Sonata No.2 in A major, Op.2-2

- Piano Sonata No.3 in C major, Op.2-3

- Piano Sonata No.5 in C minor, Op.10-1

- Piano Sonata No.6 in F major, Op.10-2

- Piano Sonata No.7 in D major, Op.10-3

- Piano Sonata No.16 in G major, Op.31-1

- Piano Sonata No.17 in D minor, Op.31-2

- Piano Sonata No.18 in E-flat major, Op.31-3

作品14や作品27のように3つではなくて2つをまとめているものもありますし、当然の事ながら単独で作品番号を与えているものが全体の半数を占めています。

しかし、最後の3つのソナタ(Op.109~Op.111)のように、本来は3つにまとまった作品と考えられるのですが、ばらして出版した方が金になると判断したので異なる作品番号が与えられることになった作品も存在します。

そして、重要なことは、このようにまとまった形で発表された作品は、そのまとまりとして眺めないと見落としてしまう面があると言うことです。

明らかなのは、このようにまとまりを持った作品というのは、それぞれに対して明確な性格の違いが与えられていると言うことです。

例えば、作品10の3曲を例に挙げればハ短調のソナタはその調性に相応しく英雄的であり、続くヘ長調ソナタは諧謔的な雰囲気を漂わせます。そして、最後のニ長調のソナタは3曲の中では最も規模が大きくて雄大な広がりを持った作品として全体を締めくくります。

ベートーベンはこの3つの作品をまとめて発表することで、英雄的であり、諧謔的であり、そして雄大な世界をも提示できる自らの多様性をアピールすることが出来たのです。

そして、「作品31」においてはその様な性格付けはさらに際だっていて、それぞれが「諧謔的(ト長調)」であり「悲劇的(ニ短調)」であり、最後は規模の大きな「叙情的(変ホ長調)」な性格で締めくくられます。

そして、それは若手の人気ピアニストとして売り出していたベートーベンの姿が「作品10」の3曲に刻み込まれていたとすれば、そう言う18世紀的なソナタから抜け出して独自の道を歩み始めたベートーベンの姿が「作品31」には明確に刻み込まれているのです。

ピアノソナタ第17番 ニ短調「テンペスト」 Op31-2

- 第1楽章:Largo - Allegro

ベートーベンがこれまでに書いた音楽の中で最も劇的な性格を持った音楽であり、それは冒頭のわずか数小節の中に「Largo-Allegro-Adagio」が交錯することでも明らかです。それはテンポだけでなく音楽の情感も含めて全く異なったものの対立が暗示されています。

- 第2楽章:Adagio

2つの厳しい短調の楽章に挟まれた叙情的な音楽が聞き手の心に染み込んできます。モーツァルトが緩徐楽章でよく用いた反復や展開部を省いたカヴァティーナ形式が用いられています。

- 第3楽章:Allegretto一瞬として立ち止まることのない無窮道の音楽で、両手で16分音符の音型を積み重ねていく主題は騎馬の足音から連想したものだと伝えられています。

そして、この楽章ではこの音型を徹底的に展開し他の素材は用いないことによって爆発的な力を実現しています。

まさに、ワルトシュタインやアパショナータにつながっていく方向性がはっきりと感じ取れます

ベートーベンも結構演奏していたんだ

ハスキルといえばモーツァルト、モーツァルトといえばハスキルというくらいイメージがしみ込んでいるためか、彼女のベートーベン演奏にはほとんど目が向いていませんでした。

しかし、調べてみると結構録音を残していて、コンサートなどでも取り上げる機会は少なくなかったようで、己の思い込みにいささかあきれてしまいました。

とはいえ、すぐに気づいたのは、それなりに録音もしているものの、その取り上げ方が著しく偏っていることです。

ソナタでいえば17番「テンペスト」と18番「狩り」のみ、コンチェルトでいえばほぼ第3番のみで、他の作品は一切ナッシングのようなのです。

コンチェルトに関しては第4番のライブ録音は存在するようなのでレパートリー率は無理やり40パーセントということにするのは可能なのかもしれません。しかし、ソナタに関しては「テンペスト」と「狩り」のみというのはいくら何でも偏りすぎています。レパートリー率でいえば(電卓で計算してみれば)わずか6.25%です。

それでもごく稀にしかベートーベンのソナタを演奏しなかったというならば分からないのではないのですが、この2曲に関してはいくつものスタジオ録音が存在していて、コンサートでもよく取り上げているのですから、この「テンペスト」と「狩り」への偏愛ぶりにかんしては「はて?」と言いたくなってしまいます。

さらに、彼女が亡くなる直前に行われた1960年の録音には以下のようなエピソードが残されています。

ハスキルは1951年からレマン湖のほとりにあるヴヴェイという町に居を構えていました。このヴヴェイの街にはマッカーシー旋風による赤狩りによってアメリカを追放になったチャップリンも居を構えていました。

二人はすぐに親しい仲となり、ハスキルはよくチャップリン宅を訪れて、ピアノ演奏を聴かせていたそうです。そんなハスキルやチャップリンを街の人はとても大切な存在として受け入れていたのです。

ですから、1960年の「テンペスト」と「狩り」の録音はハスキルの自宅で行われたのですが、録音の際はハスキルの自宅周辺は交通が遮断されて、車の雑音が録音の妨げにならないようにヴヴェイの町当局が全面協力したそうなのです。

聞くところによると、吉田秀和氏は「シューマンはよいが、ベートーヴェンは力強さに欠ける」と書いていたそうですが、この二つの録音に関してはそんな弱さは感じません。チャップリンが語ったように「彼女のタッチは絶妙で、表現は素晴らしく、テクニックは並外れていた」という言葉がそのまま当てはまります。

また、そのことはマルケヴィッチとラムルー管と録音した第3番の協奏曲でも同様です。間違っても、マルケヴィッチはハスキルに弱さがあってそれをカバーしようとして助けを出すようなことはしていません。もちろん、火花を散らしてやりあうことまではしていないのですが、お互いの音楽性を尊重して二人して素晴らしいベートーベンを作り上げようとしています。

考えてみれば、ハスキルは病弱ではあったのですが、その突然の死は病によるものではなくて不幸な転倒による事故でした。結果的には最晩年となったこの時期にショパンやファリャのコンチェルトを録音するなど、新しい世界に踏み込もうという意欲に満ちていました。

あの不幸な事故さえなければ、私たちはもっと素晴らしいハスキルのベートーベンを聞けたのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)