クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:ピアノ三重奏曲第2番ハ長調 作品87

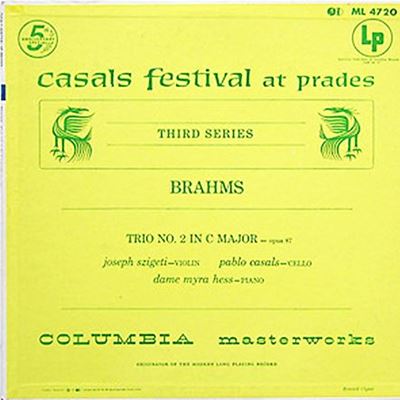

(Vn)ヨーゼフ・シゲティ:(Cello)パブロ・カザルス (P)マイラ・ヘス 1952年6月16日録音

Brahms:Piano Trio No. 2 in C major, Op. 87 [1.Allegro]

Brahms:Piano Trio No. 2 in C major, Op. 87 [2.Andante con moto]

Brahms:Piano Trio No. 2 in C major, Op. 87 [3.Scherzo. Presto (C minor) - Poco meno presto]

Brahms:Piano Trio No. 2 in C major, Op. 87 [4.Finale. Allegro giocoso]

一音符たりとも多すぎたり少なすぎたりしない

- ピアノ三重箏曲第1番 ロ長調 Op.8(1853年~1854年)

- ピアノ三重箏曲第2番 ハ長調, Op.87(1880年~1882年)

- ピアノ三重箏曲第3番 ハ短調, Op.101(1886年)

- ピアノ三重箏曲第1番 ロ長調 Op.8(1889年~1890年改作)

この第1番の改作は本人が「少しばかり櫛をあてて髪の毛をわずかに揃えただけ」と言っているのですが、実際はかなり大きな変更が加えられていて、全く別の曲とまではいえなくても、その違いはかなり大きいと言わざるを得ません。

言うまでもないことですが、このジャンルの作品においては、ブラームスはベートーベンの作品を意識せずにはおれなかったはずです。そして、彼の師であるシューマンの作品の影響も見過ごすことは出来ません。そして、そう言う先駆者の仕事を下敷きとしながら、そこに若きブラームスならではのロマンティシズムを表現しようとしたのでした。

ですから、第1番のピアノ・トリオからは、まさに20歳になったばかりの青年の内面からわき上がる楽想がそのまま書き連ねていったような雰囲気があるのです。そして、それが晩年のブラームスからすればあまりにも構成が弱いと感じられたのでしょう。

ですから、そう言う構成的に散漫さが漂うような部分に関しては実に上手くまとめ直しているのです。そして、ブラームスが凄いと思うのは、そう言う改作を施しながらも、作品全体が持つ青年らしい雰囲気は壊していないことです。

とはいえ、作品としての「完成度」と引き替えに、少なくない部分で若いブラームスが持っていた美しい旋律や新鮮な響きのようなもの刈り込まれてしまっていることは否定できません。

それと比べると、そこから四半世紀後に書かれた第2番の作品では、成熟したブラームスに相応しい簡潔さと簡明さが貫かれています。

この時期は、主に交響曲第3番やピアノ協奏曲第2番の創作に力が注がれていた時期であり、そのためにこのピアノ・トリオの筆はたびたび中断されたらしいのですが、最終的には1882年の4月から6月にかけて一気に仕上げられたようです。そして、この作品はブラームスの友人達の中でも大変好評だったようで、ある人などは「一音符たりとも多すぎたり少なすぎたりしない」と、まるで映画「アマデウス」でサリエリがモーツァルトについて語ったようなことを述べているのです。(いや、順番が逆か?もしかしたら、ピーター・シェーファーはこの言葉をどこかで聞いていたのかもしれません)

そして、第3番のピアノ・トリオは、多くの友人と楽しき夏を過ごしたトゥーン湖畔で書かれました。彼らは、その湖の畔で室内楽の演奏を楽しんでいるのですが、その様な楽しみの中で生み出された作品の一つが第3番のピアノ・トリオなのです。

その親しい友人達は、このすぐ後に次々とこの世を去っていくことでブラームスに打撃を与えるのですが、この作品はその様な影が未だ差すことのない幸福な時期に書かれた作品でした。

アルプスに囲まれたトゥーン湖周辺の雄大な景色をうつしとるように、雄大であり、ある種の威厳のようなものすら感じるような作品となっているのです。

そして、そのすぐ後に多くの友人がこの世を去っていく中で、次第に創作力の衰えを感じ始めたブラームスは不満の残る旧作の改定に力を傾注し始めます。そう言う流れの中で眺めてみれば、彼が20才の時に一気に書いた最初のピアノ・トリオに手を加えたくなったのは当然のことだったのかもしれません。

ピアノ三重箏曲第2番 ハ長調, Op.87

- 第1楽章:Allegro

ソナタ形式で書かれたこの楽章はまさにベートーベン的な性格を強く持った音楽になっています。また、第1主題がヴァイオリンであらわされるのですが、これが非常に魅力的であり、またこの後もまたほとんどヴァイオリンによって演奏されるので、それがこの作品の聞きやすさにつがっているともいえます。 - 第2楽章:Andante con moto

ハンガリ的な色彩を持った主題と5つの変奏から出来ています。それぞれの変奏では弦とピアノが主役を交代することによって音楽に変化を与えています。 - 第3楽章:Scherzo. Presto (C minor) - Poco meno presto

3部形式で書かれていて、冒頭のピアノのアルペッジョをともなって演奏される弦には神秘的な雰囲気が漂います。 - 第4楽章:Finale. Allegro giocoso

ソナタ形式で書かれていて、弦楽器が堂々とした主題を奏して始められます。第2主題はピアノと弦によって、それとは対照的な優美な旋律を提示します。つまりはまさに典型的なソナタ形式の音楽であり、その後は展開部を経た再現部において頂点が築かれると、そのままの力を維持して最後も堂々とした響きのかで閉じられます。

音楽というのは演奏技術だけが向上すればいいというものではないことがよく分かる

この録音は「プラド音楽祭」で行われたものです。「プラド音楽祭」とは、フランコ政権への抗議としてカザルスが南仏の田舎町であるプラドに引きこもってしまったので、それならば、そのプラドに音楽家達が集まってカザルスと一緒に演奏すればいいではないかということで始まった音楽祭です。

最初は、ブダペスト弦楽四重奏団のセカンド・ヴァイオリンを担当していたアレクサンダー・シュナイダーが中心となって、1950年にバッハの没後200年を記念する音楽祭として、オール・バッハのプログラムで構成されました。そして、その演奏記録はアメリカ・コロンビア社が録音して開発まもないLPで発売されることになったのです。

そして、51年はどういう事情があったのかは不明なのですが、フランス領カタルーニャの中心都市である「ペルピニャン」で行われるのですが、52年からは再びプラドの街で行われるようになり、プログラムもバッハだけでなくより多彩なものになりました。

また、カザルスが参加しない演奏会の様子も録音され、同じくコロンビアレーベルからLPとして発売されることになりました。

それにしても、このカザルスを中心として結集した音楽の顔ぶれは錚々たるものです。

ピアニストで言えば、マイラ・ヘス、クララ・ハスキル、ミェチスワフ・ホルショフスキ、ルドルフ・ゼルキン等など、ヴァイオリニストならば、音楽祭の中心人物であるアレクサンダー・シュナイダーは言うまでもなく、アイザック・スターンやヨゼフ・シゲティ、そしてチェリストとしてはポール・トルトゥリエ等が参加しているのです。

そして、そう言うメンバーがカザルスを中心として演奏を行うだけでなく、カザルスが参加しない形でも自由に演奏活動を行い、それがコロンビア・レーベルによって記録されたのです。今から思えば、本当に夢のような組み合わせによる夢のような音楽祭でした。

確かに、こういうビッグ・ネームが集まって室内楽演奏を行うと、お互いの「我」の強さゆえにあまり上手く行かないことが多いのですが、こういうカザルスという偉大な演奏家を軸として開催された音楽祭という性格のためか、それぞれが実に楽しそうに演奏を展開しているのです。とりわけ、カザルスが参加した演奏では、チェロが必ずしも中心的な役割を果たさない作品であっても、その野太く大きな音楽の姿が演奏全体の方向性を定めているのがよく分かります。

それと、この一連の録音を聞いていて、イギリスを代表するとても重要なピアニストである「マイラ・ヘス」の録音をほとんど紹介していないことにも気づきました。

もうすぐ紹介してきた音源は4000をこえようとしているのですが、それでも到底カバーしきれないほどにクラシック音楽の世界は、それもすでにパブリック・ドメインとなった音源だけに限ってみても広いと言うことに、己の怠惰は脇において、しみじみと感じいっています。(^^;

それにしても、こういう古い録音を聞いていると、音楽というのは演奏技術だけが向上すればいいというものではないことがよく分かります。

もちろん、演奏技術というものはとても大切であり、それは絶対に無視できないのですが、それでも「音楽」というものを形づくっていく上でそれが占める割合はそれほど大きくはないと言うことにも気づかれされるのです。

そう言えば、若い頃は、室内楽作品なんてものは退屈なだけで、どうしてこんなにも退屈な作品を有り難がって聞く人がいるのかと疑問に思ったものです。

しかし、不思議なことに、自分自身が少しずつ年を重ねるにつれて賑やかなオーケストラ曲はうるさく感じられるときがあり、逆に退屈なだけだった室内楽作品が心にしみてきたりするのです。

おそらく、演奏する側だって同じような心の変化があるはずです。

ですから、本当に心からの共感を持って演奏できるようになるには、演奏家自身もまたそれなりの年齢の積み重ねが必要な音楽というものもあるのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)