クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:ソナタ ヘ長調 K.13

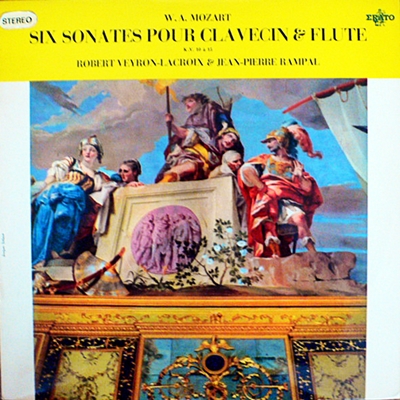

(Fl)ランパル (Harpsichord)Robert Veyron-Lacroix 1963年2月27日&28日録音

Mozart:Flute(Violin) Sonata in F major, K.13 [1.Allegro]

Mozart:Flute(Violin) Sonata in F major, K.13 [2.Andante]

Mozart:Flute(Violin) Sonata in F major, K.13 [3.Menuetto`&a]

模倣・獲得・処理

いかに天才モーツァルトといえども、この時わずかに8歳なのですから多くのものを望むのには無理があります。しかし、それでもなお、この作品には興味をひく点があります。

それは、この滞在時に王妃シャーロットの音楽教師をつとめていたクリスティアン・バッハと知り合えたことです。もちろん、モーツァルトに与えた影響という点ではエマヌエル・バッハの方がはるかに大きいのですが、それでもこのロンドン滞在時に彼はクリスティアン・バッハの作品を貪欲に吸収していったのです。

そして、驚くべきは、わずか8歳の子供がこの偉大な作曲家の作品を模倣しながら、それが単なる模倣に終わることなくモーツァルトその人の音楽になっていく姿を目の当たりにする事が出来るのです。

アインシュタインはその過程を「模倣・獲得・処理」と述べていますが、まさにその一つの典型がここに示されているのです。

クラシック音楽の世界というのは、新しいアイデアを思いついた人というのは驚くほどに「いい仕事」をしないものです。後世に残る「いい仕事」をするのは、そのアイデアを自分の中に取り込んで(模倣)、それを消化し(獲得)、そして発展させた(処理)連中なのです。

その最大の典型が大バッハだったのですが、モーツァルトの天才も子供時代にヨーロッパ中を旅行してこの「模倣・獲得・処理」という作業を繰り返した結果であること、この6曲からなる「ロンドン・セット」は気づかせてくれます。

あまり、アインシュタインの権威に寄りかかるのは問題もあるのですが、それでも彼の言葉は引用せざるを得ません。

「かくて1765年1月にイギリスの王妃シャーロットに献げた作品三番の六曲のソナタは、単にショーベルトとヨーハン・クリスティアーンがこもごも混り込んでいるという点で両者の影響を示しているばかりでなく、一曲ごとにますますモーツァルト自身を示している。 モーツァルトは彼の仮のモデルをいわばスプリングボードとして利用する──彼はいっそう高く飛び、いっそう遠くへ達する。」

なお、この作品は一般的には「ヴァイオリン・ソナタ」として認識されているのですが、正式には「ヴァイオリンまたはフルート(およびチェロ)の伴奏で演奏できるクラヴサンのためのソナタ」となっています。

ですから、可能性としては「ヴァイオリンソナタ」「フルートソナタ」「ピアノ三重奏曲」という3通りの演奏スタイルが可能です。

旧全集では、ヴァイオリンソナタとしてカウントされていたのですが、新全集では「ピアノ三重奏曲(ヴァイオリン・チェロ・ピアノ)」としてカウントされています。

そうなると、従来のナンバリングと辻褄が合わなくなって混乱をきたすので、その部分に関しては従来のナンバリングを使うのが慣習として残っています。(ヴァオリンソナタの6番から12番までを削って以下の番号を繰り上げたり、ピアノ三重奏曲に新しい1番から6番を挿入して以下を繰り下げたりはしないと言うことです。)

ソナタ 変ロ長調 K.10

- 第1楽章:Allegro 変ロ長調

- 第2楽章:Andante 変ホ長調

- 第3楽章:Menuetto 変ロ長調

ソナタ ト長調 K.11

- 第1楽章:Andante ト長調

- 第2楽章:Allegro ト長調

ソナタ イ長調 K.12

- 第1楽章:Andante イ長調

- 第2楽章:Allegro イ長調

ソナタ ヘ長調 K.13

- 第1楽章:Allegro ヘ長調

- 第2楽章:Andante ヘ短調(8歳の子供の手になるものとは思えないほどの音楽。ここで彼が獲得したクリスティアンの音楽は完全にモーツァルトのもになっています。)

- 第3楽章:Menuetto ヘ長調

ソナタ ハ長調 K.14

- 第1楽章:Allegro ハ長調

- 第2楽章:Allegro ハ長調

- 第3楽章:Menuetto ハ長調

ソナタ 変ロ長調 K.15

- 第1楽章:Andante maestoso 変ロ長調

- 第2楽章:Allegro grazioso 変ロ長調

フルートが前面に出て自己主張する演奏

ランパルという人はサービス精神が旺盛で、たびたび日本にやってきては、「ちんちん千鳥」みたいな音楽まで録音したりするので、随分と軽く見られる向きがあります。しかし、その業績を振り返れば、偉大なモイーズの後継者がこのランパルであったことは否定しようがありません。

ただ、いろんな面で器用な人だったようで、それ故にフルートにかける執念みたいな点ではモイーズとはかなり肌合いが違ったようです。そのため、常に高いレベルの演奏を維持したと伝えられているモイーズと較べれば出来不出来の差が小さくなかったとも言われています。

しかし、その器用さのおかげで、随分たくさんのマイナー作品まで積極的に取り上げて、フルートによる音楽の裾野を広げたことも事実です。

このモーツァルトの少年時代の創作活動を窺うことが出来る一連のソナタも、実際の音として聞くことが出来るという点では貴重な録音です。とりわけ、通常のヴァイオリンソナタもしくはピアノ三重奏曲としてではなく、フルートソナタとして演奏しても可というレアケースの音が聞けるのですから、その貴重度はさらに上がります。

そして、不思議なのですが、ヴァイオリンとピアノのソナタとして演奏すると、それは明らかに「ヴァイオリンの伴奏で演奏できるクラヴサンのためのソナタ」そのもののように聞こえるのですが、フルートとなると、結構表面に出てきて自分を主張します。とりわけ、現代の音量豊かなフルートとチェンバロという組み合わせだとなさらです。

とりわけ、40年間に渡ってジャン=ピエール・ランパルの伴奏者として世界各地で演奏を行ったラクロワがパートナーだと、それは明らかにフルートに主役を譲った音楽になってしまっています。そして、それをそれなりに面白く聴かせてしまうところにランパルの腕の冴えがあります。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)