クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調, Op.64

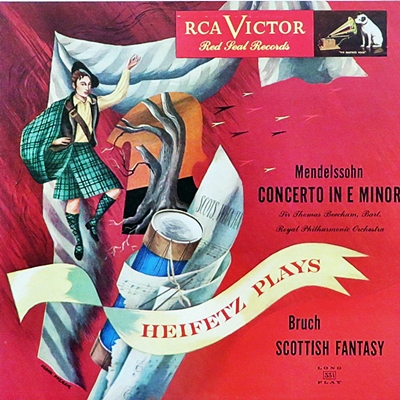

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ:サー・トーマス・ビーチャム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1949年6月10日録音

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [1.Allegro molto appassionato]

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [2.Andante]

Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64 [3.Allegretto non troppo - Allegro molto vivace]

ロマン派協奏曲の代表選手

この二人の共同作業が、今までに例を見ないような、まさにロマン派協奏曲の代表選手とも呼ぶべき名作を生み出す原動力となりました。

この作品は、聞けばすぐに分かるように独奏ヴァイオリンがもてる限りの技巧を披露するにはピッタリの作品となっています。かつてサラサーテがブラームスのコンチェルトの素晴らしさを認めながらも「アダージョでオーボエが全曲で唯一の旋律を聴衆に聴かしているときにヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?」と語ったのとは対照的です。

通常であれば、オケによる露払いの後に登場する独奏楽器が、ここでは冒頭から登場します。おまけにその登場の仕方が、クラシック音楽ファンでなくとも知っているというあの有名なメロディをひっさげて登場し、その後もほとんど休みなしと言うぐらいに出ずっぱりで独奏ヴァイオリンの魅力をふりまき続けるのですから、ソリストとしては十分に満足できる作品となっています。。

しかし、これだけでは、当時たくさん作られた凡百のヴィルツォーゾ協奏曲と変わるところがありません。

この作品の素晴らしいのは、その様な技巧を十分に誇示しながら、決して内容が空疎な音楽になっていないことです。これぞロマン派と喝采をおくりたくなるような「匂い立つような香り」はその様なヴィルツォーゾ協奏曲からはついぞ聞くことのできないものでした。また、全体の構成も、技巧の限りを尽くす第1楽章、叙情的で甘いメロディが支配する第2楽章、そしてファンファーレによって目覚めたように活発な音楽が展開される第3楽章というように非常に分かりやすくできています。

確かに、ベートーベンやブラームスの作品と比べればいささか見劣りはするかもしれませんが、内容と技巧のバランスを勘案すればもっと高く評価されていい作品だと思います。

汗の一滴も感じさせない

ハイフェッツの手になるベートーベンとかブラームスとかメンデルスゾーンなどの大物協奏曲と言えば、50年代のステレオ録音でもって代表するのが常識です。もちろん、それらは全て素晴らしい演奏であり、それでもって代表させられても何の不都合もありません。

しかし、ヴァイオリン協奏曲というのはソリストにとってはかなり過酷ながんばりを要求します。

何故ならば、オーケストラというのは基本的には弦楽合奏が骨格を為していて、そこに管楽器や打楽器などが加わると言うものだからです。つまり分厚い弦楽器の響きが骨格を作っていて、それらと全く同質の響きを持ったわずか一挺のヴァイオリンでその分厚い響きに対抗しなければいけないからです。

ソロのヴァイオリンは分厚い弦楽器群の響きに埋没しそうになりながらも、そこを死力を振り絞って乗りこえていかなければいけないのです。

多くのソリストがストラディヴァリウスなどの特別な楽器を求めるのは、そう言う弦楽器群の分厚い響きを乗りこえていく特別な響きを持っているからです。もちろ、ヴァイオリン協奏曲が持つそう言う困難さは作曲家も分かっていますから、ソロ・ヴァイオリンの響きを尊重してオーケストラの弦楽器群が被さってくることのない様に配慮している作品も数多く存在します。

しかし、そう言う配慮は音楽をある種の枠にとどめることになってしまいますから、ベートーベンやブラームスなんかになるとそう言うことには無頓着とまでは言いませんが、それほどの配慮はせずに「ソリストの人頑張ってね」みたいな態度を取ります。

そして、贅沢な聞き手はそう言う「がんばり」をソリストに期待してコンサート会場に向かうわけです。

若い頃なら体力も気力も充実しているので「それならば勝負してやろうじゃないか!」と舞台に登場するのでしょうが、年を重ねると、何もそこまで無理して頑張らなくてもいいのではないかと思うようになっていくものです。

そして、その事はハイフェッツほどのヴァイオリニストでも避けがたいことで、晩年は室内楽の演奏がメインになっていきました。実際のコンサートではほとんど協奏曲は演奏しなくなったのではないでしょうか。

それは、ピニストでも同様で、ピアノのように一台でオーケストラに対抗できる楽器であっても、晩年は協奏曲から離れていくピアニストが大多数ですから、ヴァイオリニストならば何をかいわんやです。

ですから、30年代や40年代に録音したハイフェッツの協奏曲の録音は、極めて優れたステレオ録音が存在して言えても敢えて聞く価値があるのです。

それらを聞いていてまず感じるのは、ヴァイオリンという楽器はこんなにも軽々と演奏できるものなのかという驚きです。そこには一滴の汗すらも感じさせません。そして、軽々とそのヴァイオリンは涼しい顔をしてオーケストラの上を駆け抜けていくのです。

そう言えば、50年代のステレオ録音を聞いて、悪くはないけれども、ハイフェッツの凄みはそう言う大物の協奏曲よりは小品の方にこそあらわれているという声をよく聞きます。実際、私もそう感じるひとりです。

しかし、こういう30年代から40年代の録音を聞けば、そう言う言葉は絶対に出てこないでしょう。

ハイフェッツの凄さを本当に味わいたいのならば、この時代の協奏曲の録音は絶対に外せないのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)