クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シューマン:ピアノ協奏曲 Op.54

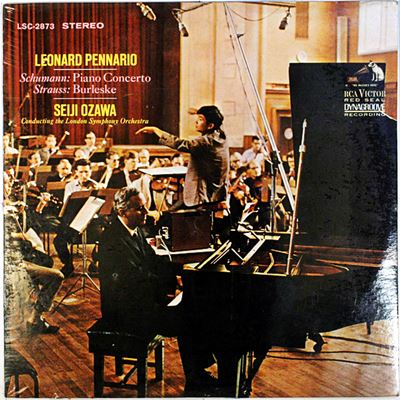

(P)レナード・ペナリオ:小澤征爾指揮 ロンドン交響楽団 1965年8月9日~10日録音

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [1.Allegro affetuoso]

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [2.Intermezzo]

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [3.Allegro vivace]

私はヴィルトゥオーソのための協奏曲は書けない。

そして、その幻想曲をもとに、さらに新しく二つの楽章が追加されて完成されたのがこの「ピアノ協奏曲 イ短調」です。

協奏曲というのは一貫してソリストの名人芸を披露するためのものでした。

そういう浅薄なあり方にモーツァルトやベートーベンも抵抗をしてすばらしい作品を残してくれましたが、そういう大きな流れは変わることはありませんでした。(というか、21世紀の今だって基本的にはあまり変わっていないようにも思えます。)

そういうわけで、この作品は意図的ともいえるほどに「名人芸」を回避しているように見えます。いわゆる巨匠の名人芸を発揮できるような場面はほとんどなく、カデンツァの部分もシューマンがしっかりと「作曲」してしまっています。

しかし、どこかで聞いたことがあるのですが、演奏家にとってはこういう作品の方が難しいそうです。

単なるテクニックではないプラスアルファが求められるからであり(そのプラスアルファとは言うまでもなく、この作品の全編に漂う「幻想性」です。)、それはどれほど指先が回転しても解決できない性質のものだからです。

また、ショパンのように、協奏曲といっても基本的にはピアノが主導の音楽とは異なって、ここではピアノとオケが緊密に結びついて独特の響きを作り出しています。この新しい響きがそういう幻想性を醸し出す下支えになっていますから、オケとのからみも難しい課題となってきます。

どちらにしても、テクニック優先で「俺が俺が!」と弾きまくったのではぶち壊しになってしまうことは確かです。

もっと聞かれてもいピアニスト

小澤征爾は1965年8月と12月にピアニストの「レナード・ペナリオ」、ヴァイオリニストの「エリック・フリードマン」の伴奏者としてロンドン響を指揮して録音する機会を得ています。その直前の6月にはシカゴ響を指揮して、同世代のピアニストである「ピーター・ゼルキン」とバルトークの協奏曲を録音しています。

おそらく、小沢にとってはメジャーレーベルにおいて、世界的レベルのオケを指揮して録音した一番最初の経験でしょう。

ピーター・ゼルキンについてはまた別の機会に詳しく述べたいと思います。

フリードマンに続いて紹介したいのがレナード・ペナリオとの共演による録音です。

フリードマンについては随分と辛口な事を書いてしまったのですが、レナード・ペナリオはフリードマンとは真逆で、その実力のわりには知名度が低すぎるように思われます。それは、協奏曲ではそれなりに自己主張はするのですが、室内楽になると共演者のことを思いやって基本的には引き気味になる事が原因となっているのかも知れません。つまりは、万事、どこか控えめな面があったようなのです。

おかしなたとえですが、たとえば室内楽を「100メートル×4」の4継リレーに例えれば、第3走者のような存在と言っていいのかもしれません。4継リレーというのは第2走者と第4走者にエース級を持ってくるのが基本です。第2走者で差がつきすぎとレースは終わってしまいますし、第4走者はそこで決着がつくのですから、そこにチームで一番総力のある走者を持ってくるのです。

しかし、その両者をつなぐ第3走者というのは、そのエースからバトンを受け取ってもう一人のエースであるアンカーにつなぐという非常に困難で重要な役割を担います。

もちろん、リレーといえども個々の総力が基本ですが、バトンリレーで詰まったり流れたりすれば大きなロスになりますし、時にはバトンそのものを落としてしまうことにもなりかねません。さらに、それぞれの走者の走りはその日の調子によって大きく変わります。

あらかじめ決めたスタートポイントは基本にはなるのでしょうが、第2走者の調子によって瞬時にスタートするポイントを変更する決断が求められるのが第3走者ですし、何が何でもアンカーに引き継ぐのが第3走者の役割です。

そう言う難しいことを、自分よりも基本的に総力のある走者との間でやらなければいけない第3走者こそは、ある意味ではリレーのスペシャリストと言える存在なのです。

そういう風に複数の走者と奏者が有機的につながって成り立つのがリレーと室内楽だと思うのですが、それはエーズだけでは成り立たず、第3走者のような存在が極めて重要なのです。そして、そう言う役割をいつも淡々と確実にミスなくこなしていく能力を持っていたのがレナード・ペナリオなのです。

ですから、協奏曲においてもソリストにありがちな我が儘な面はほとんどない人だと言えます。

それは、伴奏指揮者が駆け出しの若手であっても同様だったようで、そういうペナリオに対して小沢はピッタリと伴奏をつけています。もちろん、ロンドン響もよく鳴っています。

また、リヒャルト・シュトラウスの「ブルレスケ」ではオケは伴奏に徹しているだけでは駄目で、要所要所でピアノとの掛け合いが求められますが、その辺の気配りも出来るのがペナリオというピアニストですし、小沢もそれに応えてしっかりとロンドン響をコントロールしています。

また、この作品の最後のところでとんでもなく難しいカデンツァ(この作品を献呈されたハンス・フォン・ビューローが演奏困難として演奏を拒否した)が登場するのですが、それもまた見事にペナリオは弾ききっています。

おそらく、もっと聞かれてもいピアニストと言っていいでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)