クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベルク:3つの管弦楽曲 Op.6

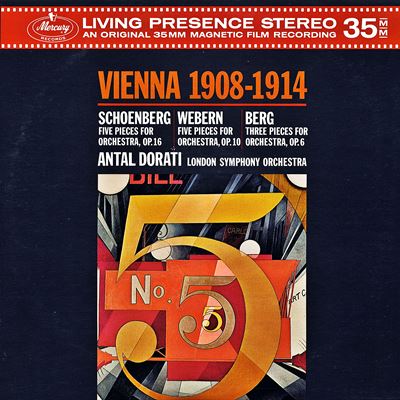

ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1962年7月14&22日録音

Berg:Three Pieces for Orchestra Op.6 [1.Preludio]

Berg:Three Pieces for Orchestra Op.6 [2.Round Dance]

Berg:Three Pieces for Orchestra Op.6 [3.March]

新ウィーン楽派と言ってもそれぞれ

そこで、その雰囲気の違いを実感してもらおうと考えて、それぞれの管弦楽作品を一つずつ紹介してみようかと考えました。

取り上げたのはと以下の3曲です。

- シェーンベルク:5つの管弦楽曲 作品16(1909年)

- ウェーベルン:管弦楽のための5つの小品 作品10(1911年~1913年)

- ベルク:3つの管弦楽曲 作品6(1915年)

無調の時代へ突入した時期に書かれた純粋管弦楽曲の代表作です。

タイトルも「○つの管弦楽曲」みたいな感じでよく似通っているのですが、実際の響きは随分異なります。

特に、ウェーベルンの「管弦楽のための5つの小品 作品10」とベルクの「3つの管弦楽曲 作品6」を聞き比べてみれば、この二つの音楽を「新ウィーン楽派」などと言う言葉でカテゴリー化してもいいのだろうかという素朴な疑問が浮かび上がってきます。

ベルクの「3つの管弦楽曲 作品6」からは明らかにマーラーの後ろ姿が垣間見ることができます。

よく、マーラーの9番は調性をもった音楽の切り岸にたたずんでいると言うことがよく言われます。しかし、そう言う楽典的なことに暗い人間にはあまりピントこない話だったのですが、このベルクの作品を耳にすれば、なるほどこの二つは調性という境界線を挟んで仲良く肩を並べていることが実感できます。

それと比べれば、ウェーベルンの「3つの管弦楽曲 作品6」は遠くバッハの音楽を望んでいるように感じ取れます。もちろん、その音楽とは「フーガの技法」や「音楽の捧げもの」です。

とにかく、その極限にまで切りつめられた響きの手触りはバッハの厳しさと相似形です。そして、こういう音楽が怖いのは、その響きに魅入られたならば、後は何を聞いても緩くて甘い砂糖菓子のような音楽に思えてしまう危険性があることです。

そして、こういう書き方をするとあまりにも図式的に過ぎて気が引けるのですが、彼らの師であったシェーンベルクの音楽はこの二人の中間点に位置するように聞こえます。

1909年に作曲された「5つの管弦楽曲 作品16」は、シェーンベルクが無調の時代に突入した時期に書かれた唯一の純粋管弦楽曲です。

しかし、調性を放棄しながらその響きからはある種の叙情性が感じ取れます。その事は、彼がこの作品の各曲に「予感」とか「湖畔の夏の朝」などと言うロマン派顔負けのタイトルを付けていることからも伺えます。

もちろん、こういう「感覚」ではなくて、もっと専門的に楽曲分析をすれば一つのカテゴリーにまとめる必然性を証明することもできるのでしょうが、そう言う専門性を持たない聞き手にとっては随分雰囲気が異なるなぁ!というのが率直な感想です。

しかし、ある著名な評論家も「シェーンベルクは叙情的に表され、ベルクは劇的にぶちまけられるが、ウェーベルンにおいては端的な直截さで表され」ると評しているそうです。

この説明は実感にぴったりだったので妙に納得してしまいました。

シェーンベルク:5つの管弦楽曲 作品16(1909年)

- 「予感」~非常に速く

- 「過ぎ去りしもの」~中庸の早さの4分音符で

- 「色(湖畔の夏の朝)」~中庸の早さの4分音符で

- 「大団円」~ひじょうに速く

- 「オブリガート(叙唱)~運動性を持った8分音符で

ウェーベルン:管弦楽のための5つの小品 作品10(1911年~1913年)

- Sehr ruhig und zart

- Lebhaft und zart bewegt

- Sehr langsam und ausserst ruhig

- Fliessend, ausserst zart

- Sehr fliessend

ベルク:3つの管弦楽曲 作品6(1915年)

- 前奏曲(Praludium)

- 輪舞(Reigen)

- 行進曲(Marsch

ドラティの熱い演奏

そう言えばドラティという人も基本は作曲家志望だったことを思い出しました。いや、「志望」なんて言ったら失礼ですね、いくつかの交響曲も残していますし、ハインツ・ホリガーのために書かれた「無伴奏オーボエのための5つの小品なんかは結構有名な作品だそうです。

ですから、指揮者ドラティがこういう新ウィーン楽派の作品を取り上げているのはちょっと不思議な感じがするのですが、彼のもう一つの顔を思い出せば、かくも熱い共感を寄せてこれらの作品を取り上げているのには十分に納得がいきます。

しつこいですが、何度でも繰り返します。

シェーンベルクやウェーベルン、そしてベルクの音楽は、19世紀的な音楽に慣れた耳にとってはいささか抵抗感のある響きす。そこには、疑いもなく20世紀という時代にふさわしい「ロマン」が内包されています。いかに抵抗感があったとしても、それはこの後に続くう音楽であることを捨ててしまった愚かな「非音楽」=「前衛音楽」とは異なります。

そして、ドラティとロンドン交響楽団による演奏は、そう言う20世紀的なロマンに同時代的な共感が熱くあふれ出しているのです。

当然のことながら、この後に続く時代は、それらの作品をより精緻に演奏することには長けています。それは事実です。

しかし、精緻な演奏はいくつかは思い浮かびますが、こういう熱い演奏はなかなか変わるものがありません。

よせられたコメント

2014-12-04:nakamoto

- 正に三者三様、ドラティの指揮も、本当に三者三様になっていて、凄いです。 私の知っているドラティに一番近いのは、シェーンベルクのものです。この三人は、大好きな作曲家たちで、しかし、こんなに、この三人から安らぎを感じたのは、初めてです。とても人間性のある演奏です、私は、そう感じています。

2014-12-03:菅野茂

- 録音状態も素晴らしく良い。ロンドン交響楽団はアバドのCDしかもってないがそれと並ぶ優秀な録音。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)