クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

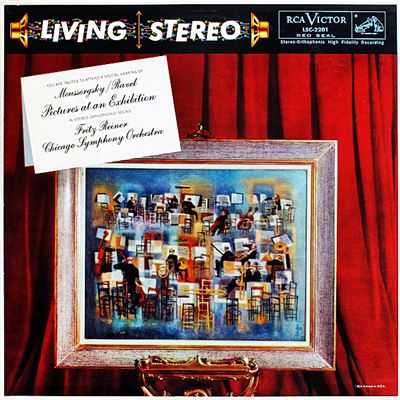

ムソソルグスキー:展覧会の絵(ラヴェル編曲)

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1957年12月7日録音

Mussorgsky:Pictures at an Exhi

今までの西洋音楽にはない構成

彼は西洋的な音楽語法を模倣するのではなく、むしろそれを拒絶し、ロシア的な精神を音楽の中に取り入れようとしました。

この「展覧会の絵」もガルトマンの絵にインスピレーションを得た10曲の作品の間にプロムナードと呼ばれる間奏曲風の短い曲を挟んで進行するといった、今までの西洋音楽にはない構成となっています。

よく言われることですが、聞き手はまるで展覧会の会場をゆっくりと歩みながら一枚一枚の絵を鑑賞しているような雰囲気が味わえます。

作品の構成は以下のようになっています。

「プロムナード」

1:「グノームス」

2:「古い城」

「プロムナード」

3:「チュイルリー公園」

4:「ヴィドロ」

「プロムナード」

5:「殻をつけたままのヒヨコのバレエ」

6:「ザムエル・ゴールデンベルクとシュミイレ」

「プロムナード」

7:「リモージュの市場」

8:「カタコムベ(ローマ人の墓地)」

9:「ニワトリの足に立つ小屋(ババヤーガ)」

10:「雄大な門(首都キエフにある)

50年代における一つの頂

シカゴ交響楽団の黄金時代と言えばライナーが君臨した50年代と、ショルティが率いた70年代から80年代というのが相場になっています。この二人に挟まれたマルティノンなどは実に影が薄くてライナー→ショルティと政権が移行したように思われているほどです。

そして、ショルティの跡を継いだバレンボイムもあまり大きな成果を上げられなかったようなので、どうしても「シカゴ交響楽団=体育会系」というイメージが固定されています。

しかし、ライナーの録音が次々とパブリックドメインとなり、その演奏をまとめて聞いていると、同じ体育会系でもそのテイストはショルティととではずいぶん異なることに気づかされます。

シカゴ交響楽団と言えば、なんと言っても金管楽器群のパワーが特筆されます。これは、彼らの本拠地であるオーケストラホールの残響が極めて短く、その短所を補うためにやむなく「強力」になったという言い伝えもあるのですが、トランペットの「アドルフ・ハーセス」に代表されるような名手がずらりと並んでいます。

このブラスセクションの威力は「展覧会の絵」のような作品だと、たっぷりと堪能することができます。

50年代にこれだけのオケを築き上げたライナーの「オーケストラビルダー」としての能力には感嘆させられます。

そして、ライナーに次いでシカゴの第2の黄金期を築き上げたショルティなのですが、彼もまた80年に満を持して「展覧会の絵」を録音しています。トランペットを吹いているのは、これまた「アドルフ・ハーセス」です。

同じ黄金期を築いたと言っても、世間的には明らかにライナー>ショルティです。そして、このショルティという人は日本においてはそれこそ徹底的に評価が低いのです。どうも日本のクラシック音楽受容層というのは体育会系とは一番対極に位置する層らしくて、ショルティ=脳みそ筋肉という定式が成り立っているようで、どうにもこうにも不思議なほどに評価が低いのです。

しかし、今回この拙文を綴るために、久しぶりにショルティの「展覧会の絵」を引っ張り出してきて(LPだよ!!)聞いてみたのです。その感想は、まさに呆然、愕然・・・です。

ライナーからショルティへの四半世紀で、いかにオーケストラの能力が向上したのかを思い知らされます。

誤解を恐れずに言えば、ショルティ&シカゴがプロのアスリートだとすれば、ライナー&シカゴは明らかにアマチュアのアスリートです。それは、録音のクオリティだけに還元できるような性質のものではありません。

やはり、不用意に「昔はよかった!」などと言ってはいけないのです。

ただ、音楽の表現としてみれば、ライナーの方がしなやかで、一見すると素っ気なく見える表面の背後から細やかなニュアンスが漂ってきます。言葉をかえれば、表現が恣意的でなく自然と感興が盛り上がっていく演奏です。

それに対して、ショルティの方は明らかに100マイル越えの剛速球を真っ向から投げ込んできます。そして、そのスタンスはこのような作品だと決してマイナスにはなっていません。どちらを選ぶかと聞かれれば、躊躇わずにショルティ盤を選ぶでしょう。

それなら、ライナー盤には何の存在価値もないのかと言われれば、そんなことはありません。

歴史は決して「阿保の画廊」ではありません。

50年代から60年代にかけて、ライナーやセルが目指した理想があってこそ80年代のショルティ&シカゴがあるのであって、さらに言えば、アマオケでも平気で春の祭典を取り上げるような時代が築かれたわけです。

20世紀の初めの頃は、ちょっと演奏の難しいところがあれば平気でスコアを改ざんして「演奏しやすくする」などという事を平気でやっていたものです。そこに最初の一撃を加えたのがトスカニーニでした。そのトスカニーニの理想を正しく受け継いだのがライナーでありセルであったわけです。

そう言う稜線を頭に描けば、これは50年代における一つの頂であることは事実なのです。

過ぎ去った稜線といえども、頂というものは値打ちのあるものなのです。

よせられたコメント

2013-12-16:原 響平

- トスカニーニの演奏も凄いが、このライナーの演奏はそれを上回る出来栄え。無駄を省いた、筋肉質の演奏は聴くものの心を捉えて離さない。打楽器の重低音と、金管楽器の高音域のブレンドされた音は、正確なリズムを刻みながら、虚像芸術の音の世界を聴かせてくれる。ライナー特有のソリッドで華麗な演奏は、この展覧会の絵の演奏にて十分に聴くことが出来る。又、当時の録音技術も既に完成の域に達していたと思える程素晴らしい。

2020-06-19:ハゲさんの毎朝

- シカゴ・ブラスセクション好きなら必聴の録音。

このブラスセクションが50年代から世界最高峰にあったということが再確認できる。

なお、このブラスセクションが強力無比になった要因にホールの特性と規格外のごとき名プレイヤーが巡り合ったことはよく語られるが、共に40年代から在籍していた金管奏者の伝説的教師P.ファーカス(Hr)とA.ジェイコブス(Tu)の二名の存在が見過ごされているように感じる。

名プレイヤーに飽き足らず名教師が、それも二人も在籍していたとなればそれは最強になって当然なのだ。

(言うまでもないことだが、A.ハーセスといった名教師かつ周囲を引っ張り上げるリーディングプレイヤーが他にもいたことは間違いない。それでも上記二名は別格だったと私は言いたい。肩入れが許されるならとりわけ後者が別格だったと、強く言いたい)

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)