クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

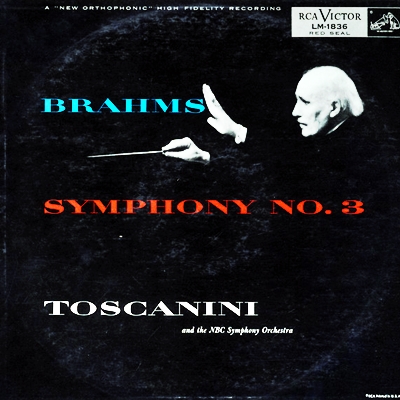

ブラームス:交響曲第3番

トスカニーニ指揮 NBC交響楽団 1952年11月4日録音

Brahms:交響曲第3番「第1楽章」

Brahms:交響曲第3番「第2楽章」

Brahms:交響曲第3番「第3楽章」

Brahms:交響曲第3番「第4楽章」

秋のシンフォニー

理由は簡単で、最終楽章になると眠ってしまうのです(^^;

今でこそ曲の最後がピアニシモで消えるように終わるというのは珍しくはないですが、ブラームスの時代にあってはかなり勇気のいることだったのではないでしょうか。某有名指揮者が日本の聴衆のことを「最初と最後だけドカーンとぶちかませばブラボーがとんでくる」と言い放っていましたが、確かに最後で華々しく盛り上がると聞き手にとってはそれなりの満足感が得られることは事実です。

そういうあざとい演奏効果をねらうことが不可能なだけに、演奏する側にとっても難しい作品だといえます。

第1楽章の勇壮な音楽ゆえにか、「ブラームスの英雄交響曲」と言われたりもするのに、また、第3楽章の「男の哀愁」が滲み出すような音楽も素敵なのに、「どうして最終楽章がこうなのよ?」と、いつも疑問に思っていました。

そんなユング君がふと気がついたのが、これは「秋のシンフォニー」だという思いです。(あー、またユング君の文学的解釈が始まったとあきれている人もいるでしょうが、まあおつきあいください)

この作品、実に明るく、そして華々しく開始されます。しかし、その明るさや華々しさが音楽が進むにつれてどんどん暗くなっていきます。明から暗へ、そして内へ内へと音楽は沈潜していきます。

そういう意味で、これは春でもなく夏でもなく、また枯れ果てた冬でもなく、盛りを過ぎて滅びへと向かっていく秋の音楽だと気づかされます。

そして、最終楽章で消えゆくように奏されるのは第一楽章の第1主題です。もちろん夏の盛りの華やかさではなく、静かに回想するように全曲を締めくくります。

そう思うと、最後が華々しいフィナーレで終わったんではすべてがぶち壊しになることは容易に納得ができます。人生の苦さをいっぱいに詰め込んだシンフォニーです。

梅は梅なりに、桜は桜なりに・・・

トスカニーニは1952年の9月から10月にかけてRoyal Albert Hallにおいて、フィルハーモニア管とのコンビでブラームスの交響曲チクルスを開催しています。

この録音は長くお蔵入りしていたのですが、それを数年前にTestamentがリリースして大きな話題となりました。

そして、手兵のNBC交響楽団とも、このチクルスをはさむようにして51年から52年にかけてCarnegie Hallを使って録音を残しています。

この二つの録音は聞きくらべてみると随分と雰囲気の違う演奏に仕上がっています。

ユング君はどこかで、「トスカニーニは何故かイギリスのオケとは相性がいいようだ」と書いたことがありますが、その感想はここでもあてはまります。トスカニーニはNBC交響楽団に対してはどこまでも厳格な家父長のようにふるまっているのに対して、フィルハーモニア管とはより自由でくつろいだ雰囲気がただよっています。そのため、トスカニーニの特徴であるしなやかな歌は、フィルハーモニア管との方が魅力的です。

ただし、腹立たしいのは昨年の著作権法の一部改定で、隣接著作権の保護期間の起算点が「録音」から「発売」に変わったために、フィルハーモニア管との録音の保護期間が100年近くにも達してしまって、おそらくはユング君が生きている間にはパブリックドメインにならなくなってしまいました。そのために、トスカニーニのブラームスとしては「次善の策」としてNBC交響楽団との録音をアップせざるを得ません。

などと言うことを以前に書いた記憶があります。(^^;

しかし、この手兵であるNBC交響楽団とのスタジオ録音をあらためてじっくりと聞き込んでみると、決して「次善の策」とは言えないことに気づかされます。

トスカニーニにとってブラームスは重要なレパートリーであり、とりわけ1番と4番に関しては高く評価されてきました。それは、オケをキリリと引き締めて、しなやかに歌わせるトスカニーニの方法論がピッタリとツボにはまるからでしょう。それに引き替えて2番などは、もう少しゆったりと穏やかに歌わせてほしいという人が多いわけで、そうなるとトスカニーニの棒ではいささか窮屈にすぎると言うことなのでしょう。その意味では、いささか手綱を緩めてゆったりと歌わせているフィルハーモニア盤の方が好ましく思えても当然です。

しかし、そうは思いつつも、あらためてNBC交響楽団との一枚を聞き込んでみると、強靱でありながらもしなやかさを失わない底光りするような響きでもって、一点の緩みもなく音楽が推進していく中に身を浸してみると、その生理的な魅力は否定できるものではありません。もちろん、それがブラームスの期待した響きなのかといえば疑問もあるでしょうが、こういうのもありかな!と思わせる説得力はあります。

それに対して、3番の方は「ブラームスの英雄交響曲」と言われるぐらいですから、もっと強固に引き締めていいと思うのですが、その期待をかわして、どちらかといえばさらりと演奏しています。とりわけ、有名な第3楽章は一筆書きのような淡彩で描ききるのですが、歌う人、トスカニーニににして珍しい解釈と言えるのかもしれません。

聴きくらべというのは、ともすれば、「どれがベストか?」とか「どちらが優れているのか?」という話になりがちです。もちろん、それはそれでクラシック音楽を聞く楽しみでもあるのですが、時には梅は梅なりに、桜は桜なりに楽しむというのもこれまた懐の広い楽しみかではあります。

言葉をかえれば、そういう楽しみ方ができるほどに、トスカニーニという人は懐が広いと言うことなのでしょう。

よせられたコメント

2012-07-30:oTetsudai

- 映画「さよならをもう一度」を観て以来ブラームスと言えばこの交響曲第3番です。元々はサガンの小説をいくつか読んでいたので(これで高校の夏休みの感想文を書いたような気がしますが何でこんな作品を選んだのか? たぶん文庫本の最初にサガンの写真がありそれに惹かれてしまったのか)なかなか思うようにいかない恋の中でひとつの転機となるのがこの曲のコンサートであることは誰でも知っているでしょうけど、この第3楽章だけは本当に印象に残っています。舞台はパリなのですがその演奏は果たしてどなたの演奏だったのか。さてこの曲の印象ですが、坦々と恋の行方なんて関係なく進んでいきます。でも映画の演奏にはこの演奏が一番イメージに重なるのです。アンソニー・パーキンスを冷たく木の葉のように吹き飛ばしてしまう風のような演奏で、理性の極地のような第3楽章、第4楽章の演奏は逆にすごく印象に残ります。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)