クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

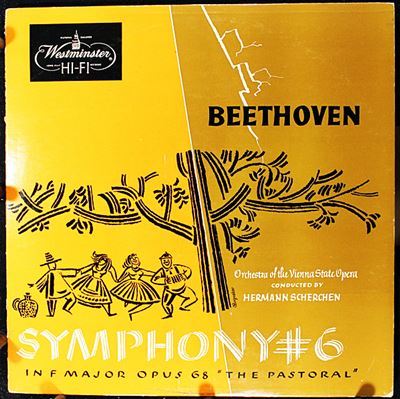

ベートーベン:交響曲第6番ヘ長調 作品68「田園」

ヘルマン・シェルヘン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1951年6月録音

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 Pastoral [1.Allegro Ma Non Troppo (Apacibles Sentimientos Que Despierta La Contemplacion De Los Campos)]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 Pastoral [2.Andante Molto Moto (Escena Junto Al Arroyo)]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 Pastoral [3.Allegro (Animada Reunion De Campesinos) ]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 Pastoral [4.Allegro (La Tormenta, La Tempestad) ]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 Pastoral [5.Allegretto (Cancion Pastoril, Gratitud Y Reconocimiento Despues De La Tormenta)]

標題付きの交響曲

- 第1楽章:「田園に到着したときの朗らかな感情の目覚め」

- 第2楽章:「小川のほとりの情景」

- 第3楽章:「農民の楽しい集い」

- 第4楽章:「雷雨、雨」

- 第5楽章:「牧人の歌、嵐のあとの喜ばしい感謝の感情」

また、第3楽章以降は切れ目なしに演奏されるのも今までない趣向です。

これらの特徴は、このあとのロマン派の時代に引き継がれ大きな影響を与えることになります。

しかし、世間にはベートーベンの音楽をこのような標題で理解するのが我慢できない人が多くて、「そのような標題にとらわれることなく純粋に絶対的な音楽として理解するべきだ!」と宣っています。

このような人は何の論証も抜きに標題音楽は絶対音楽に劣る存在と思っているらしくて、偉大にして神聖なるベートーベンの音楽がレベルの低い「標題音楽」として理解されることが我慢できないようです。ご苦労さんな事です。

しかし、そういう頭でっかちな聴き方をしない普通の聞き手なら、ベートーベンが与えた標題が音楽の雰囲気を実にうまく表現していることに気づくはずです。

前作の5番で人間の内面的世界の劇的な葛藤を描いたベートーベンは、自然という外的世界を描いても一流であったと言うことです。同時期に全く正反対と思えるような作品を創作したのがベートーベンの特長であることはよく知られていますが、ここでもその特徴が発揮されたと言うことでしょう。

またあまり知られていないことですが、残されたスケッチから最終楽章に合唱を導入しようとしたことが指摘されています。

もしそれが実現していたならば、第五の「運命」との対比はよりはっきりした物になったでしょうし、年末がくれば第九ばかり聞かされると言う「苦行(^^;」を味わうこともなかったでしょう。

ちょっと残念なことです。

古典的均衡の中で追求した新しい試みが目に見えるように再現されています

ヘルマン・シェルヘンという名前が強く結びついている録音と言えばルガーノ放送管弦楽団とのベートーベン交響曲全集でしょう。1965年の1月から4月にかけて一気呵成にライブ録音で収録されたものですが、売り文句が「猛烈なスピードと過激なデュナーミク、大胆な解釈で荒れ狂う演奏」と言うのですから、まあ、大変なものです。

そして、その全集録音は「ト盤」という言葉結びつき、それ故に「爆裂指揮者」という有り難くもないレッテルを貼られてしまった原因ともなった録音です。

しかし、彼には50年代にもう一つ、革新的でもあり、真っ当でもある全集録音があります。

それが「Westminsterレーベル」によって以下の順で録音された全集です。

なお、録音データに関しては「Westminster」と「TAHRA」では食い違いがあるのですが、ここでは「Westminster」のデータを採用しておきました。

ウィーン国立歌劇場管弦楽団

- 交響曲第7番イ長調 作品92:1951年6月録音

- 交響曲第6番ヘ長調 作品68「田園」:1951年6月録音

- 交響曲第9番ニ短調 作品125「合唱」:1953年7月録音

- 交響曲第3番変ホ長調 作品55「英雄」:1953年10月録音

- 交響曲第1番ハ長調 作品21:1954年10月録音

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団:1954年9月録音

- 交響曲第2番ニ長調 作品36

- 交響曲第4番変ロ長調 作品60

- 交響曲第5番ハ短調 作品67運命」

- 交響曲第8番ヘ長調 作品93

二つのオーケストラを振り分けているのですが、その振り分けたオーケストラによって明らかにテイストが異なります。

それから、すでにふれたこともでもあるのですが、この「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」というオーケストラの実態についてもう一度確認しておきます。

一般的に考えれば、「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」は「ウィーン国立歌劇場」のオーケストラと言うことになります。

その歌劇場のメンバーの中から入団が認められたものによって結成されているのがウィーンフィルと言う自主団体ですから、「ウィーン国立歌劇場管弦楽団≒ウィーンフィル」という図式が成立するのです。

しかし、この「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」というクレジットがよく登場するウェストミンスターの録音では、それは「国立歌劇場」のオケではなくて、オペレッタなどを上演する「フォルクスオーパー」のオケだったらしいのです。

ですから、ここでは「ウィーン国立歌劇場管弦楽団≒ウィーンフィル」という図式は成立しないのです。

ただしボールト指揮による「惑星」の録音のように「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」というクレジットが「ウィーン国立歌劇場管弦楽団≒ウィーンフィル」を意味している可能性が感じられるものもあるから困ってしまいます。

そこで、さらに調べてみると、この「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」というクレジットが、そのまま「国立歌劇場」のオケであるときもあるようななのです。

何ともややこしい話なのですが、それでも「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」とクレジットされているオーケストラのの大部分は「フォルクスオーパー」のオケか、「歌劇場メンバー」による臨時編成のオケだったらしいです。

そして、ここでの「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」はウィーンフィルとはかなりメンバー的には異なる団体のように思われます。

それは同じクレジットであっても、ボールト指揮の「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」と、ここでの「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」では、オーケストラの響きの質が全く異なるからです。

さらに言えば、2番・4番・5番・6番を演奏したロイヤルフィルと較べれば、そのアンサンブル能にはかなりの開きがあるからです。

しかしながら、よく言われるように、この世の中に悪いオーケストラというものは存在していなくて、いるのは悪い指揮者だけです。

そして、ここでのシェルヘンは決して悪い指揮者ではないですし、彼が表現しようとしていることは隅から隅まで明らかです。

シェルヘンがここで目指しているのはベートーベンが試みた新しいチャレンジを誰の耳にも明らかになるように提示することでした。

例えば、エロイカにおいては、ベートーベンが徹底的に追求した「デュナーミクの拡大」を誰の耳にも明らかなように提示してみせようとしていました。

そのために、シェルヘンはやや遅めのテンポを採用して、構成要素が反復され、変形されていく過程で次々と楽器が積み重なっていく様子が、まるで目で見えるかのような鮮やかさで提示してみせました。

なぜかよく分かりませんが、53年に録音した「エロイカ」はその2年前に録音された6番や7番と較べるとそのあたりがかなりうまくいっています。もちろん、録音のクオリティが飛躍的に向上した事も寄与しているのでしょうが、そう言う細かい部分を執拗に追求するシェルヘンの指示に十分応えていました。

もしかしたら、オーケストラのクレジットはともに「ウィーン国立歌劇場管弦楽団」なのですが、メンバー的には随分と入れ替わっているのかもしれません。

そして、このロイヤルフィルかそう言う執拗なシェルヘンの要求に対して見事に追随しています。

例えば第4番の交響曲では、ベートーベンが古典的均衡の中で追求した新しい試みは目に見えるように再現されています。

そして、彼の最晩年におけるルガーノにおける録音は、そう言うシェルヘンの指示に追随しきれないオケのふがいなさにぶち切れてしまった結果だったことに気づくのです。

そう言えば、ルガーノでの第9のリハーサルで、フィナーレに向けたアッチェレランドにオケがついて行けずに崩壊してしまい、シェルヘンが激怒したという話を聞いたことがあります。

しかしながら、ウェストミンスターによる第9の録音ではそんな無茶はしていませんから、ルガーノでの全集では、「これが最後!」という思いもあって要求水準を上げたのかもしれません。

そして、その要求にオケはついて行けず華々しく砕け散ったのです。

そう言う意味では、このロイヤルフィルを指揮して録音したウェストミンスター録音こそが、シェルヘンの意図がもっともいい形で残されたものだと言えそうです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)