クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ショパン:即興曲(1番~3番&幻想即興曲)

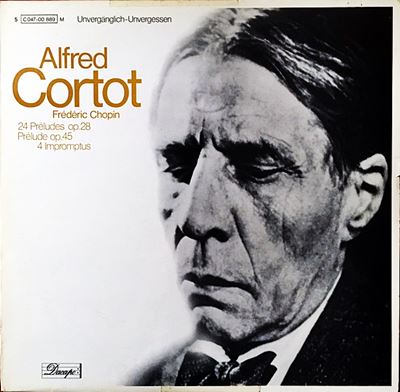

アルフレッド・コルトー:1933年7月5日録音

Chopin:Impromptu No.1 in A-flat major, Op.29

Chopin:Impromptu No.2 in F-sharp major, Op.36

Chopin:Impromptu No.3 in G-flat major, Op.51

Chopin:Fantaisie-impromptu in C-sharp major , Op.66

見かけは自由で独特だが、構成的な感じがする

それは、自由な即興性にあふれていることは間違いなのですが、全てを聞き終えた後に何か不思議なまとまりみたいなものを感じてしまうのです。この感覚は、例えば晩年の傑作である「舟歌」などにも共通していて、音楽を聴き終わったあとには不思議な統一感が残るのです。

つまりは、ピアノによる一編の詩を聞いたような幻想感に彩られながら、その優雅な衣の下には論理的な構成感が潜んでいるのです。

「即興の自由性を全て持ちながら、ショパンの即興曲はよく整った形式とをとっている。見かけは自由で独特だが、構成的な感じがする。」(ハネカー)なのです。

即興曲第1番 変イ長調 Op.29:1837年

幻想即興曲と並んで、最も有名な即興曲です。揺れ動く3連音符の音型が魅力的で「泉のごとく泡立ち。輝き渡り、岸辺をおおう茂みからもれる陽光がその上に揺らぐ(ニークス)」とたたえられました。

フィギュア・スケートの羽生弓弦選手のおかげで、もしかしたら今の日本では最も有名なショパン作品かもしれません。

即興曲第2番 嬰ヘ長調 Op.36:1839年

1番と較べると認知度は落ちるのですが、深い幻想性に彩られたこの作品こそが即興曲の最高傑作だと言う人もいます。確かに、1番のような滑らかな美しさには欠けるのですが、その深い瞑想性はどこかノクターンにも繋がっていくような表情を持っています。

即興曲第3番 変ト長調 Op.51:1842年

4曲ある即興曲の中では最も演奏機会の少ない作品です。それは、この作品には初期作品が持っていた素直な幻想性が後退して、その代わりにどこか救いのない病的な揺らぎが支配的になっているからでしょう。

幻想即興曲(即興曲第4番) 嬰ハ短調 Op.posth.66:1834年

ショパン24才の頃の作品と考えられているのですが、ショパンが存命中には出版されることはなく、彼の死後1855年に友人のフォンタナによって出版されました。決定稿と思われる自筆譜もしっかり残っていたので、何故に出版されなかったのかは不思議なのですが、おそらくは同時代に出版されたモシュレスの作品と主題が似ていたので断念したのだろうと推測されています。

音楽そのものについては今さら何もつけくわえる必要もないほどの超有名曲です。その人気の一端が「幻想即興曲」というタイトルにあることは間違いないのですが、その「幻想」はフォンタナが出版するときに勝手につけたもののようです。なかなかに商売上手な男だったようです。

テンポ・ルパートの何たるかを知っている演奏

SP番録音の真髄を伝えるほどの音質で、脂ののりきった時代のコルトーの演奏が大量に残されたことは幸運なことでした。

今もってその価値を失わない演奏と録音であり、その価値はさらに長きにわたって失われることはないでしょう。

本当な「永遠に失われることはない」と書きたいのですが、あまり軽々に「永遠」などと言う言葉は使わない方がいいでしょうから、控えめに「さらに長きにわたって失われることはない」にとどめました。

SP盤の時代でも驚くほど音質の素晴らしいものに時々出会うのですが、この30年代の前半に行われたコルトーの録音はその中でも極上の部類に分類されます。

おそらく、ブラインドで聞かされればモノラル録音時代のLP盤だと思うはずです。

そう言えば、金属原盤が戦災などをまぬがれて残されている場合があって、そう言う原盤から復刻したものはかなり音質がいいという話を聞いたことがあります。このコルトーの復刻盤もそう言う金属原盤からの復刻かと思ったのですが、あれこれ聞いていると少し違うのかなと思う部分があります。

それは、全体としてはほとんどノイズがのっていないのですが、人気があってよく聞かれる部分が来るとパチパチノイズがのるのです。

例えば、ショパンのピアノソナタだと葬送行進曲の部分にだけノイズがのります。ピアノ協奏曲の第2番だと第2楽章「Larghetto」にだけ、同じようにノイズがのるのです。さらには、「即興曲」の中でも一番の人気曲である「幻想即興曲」だけがパチパチノイズの量が多いのです。

おそらくは、そう言う人気曲ともなれば「未通針」に近いSP盤というのはあり得ないのでしょう。

コルトーの演奏と言えば、真っ先に思い浮かぶのは内田光子の言葉です。

彼女はコルトーの演奏に対して「テンポ・ルパートの何たるかを彼ほどに知っている人はいない」と述べていました。

そして、彼の演奏を聞くたびに「この助平親父」と思うのですが、それでもその魅力には抗しきれないみたいなことを話していた記憶があります。

音楽というのはやはり歌わなければ魅力は半減します。

いや、「歌ってこそなんぼ」の世界なのです。

しかし、どのように歌わせるかというのは、その人の中にどれだけの音楽力(おかしな言葉ですが)があるかにかかってきます。残念ながら、未だ持ってこれだけ見事にショパンを歌ったピアニストは、極めて控えめに言ってもこの30年代のコルトーを含めて数えるほどしかいないでしょう。

最近は一つのミスタッチも無しにあっさりと(無表情に)仕上げるのが美徳のように思っているピアニストが多いようです。

しかしながら、こういうコルトーの最盛期の演奏を聞いていると、嫌みな言い方になりますが、「あなたショパンとはそんなにも素っ気ない音楽を書いた人だと信じているのですか?」聞いてみたくなったりします。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)