クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

プシホダ小品集

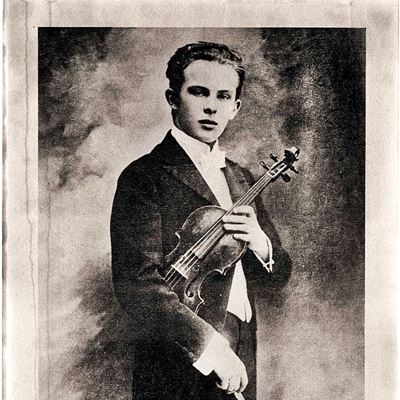

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)シャルル・セルネ、(P)イツコ・オルロヴェツキー 1924年~1957年録音

Psihoda:Serenade

Psihoda:Serenade, Slavic Melody

Psihoda:tragic romance

Psihoda:Minuet in old style

Dvorak:Waltz No. 7(Arr.Psihoda)

厳しい場でこそ鍛えられる「芸」と言うものがある

そして、ドイツ語圏を中心に演奏活動をはじめたときにも、こういう作品は大きな役割をはたしたのではないかと思われます。

そう言えば、最近見ていたテレビ番組で、研ナオコがキャバレーまわりをしていたころは歌っている最中にたばこの吸い殻がとんでくることなどは日常茶飯事だったと語っていました。おそらく、そう言う場でこそ鍛えられる「芸」と言うものがあることは事実であり、プシホダもまたその様な場で鍛えられた過去があったのでしょう。

何故ならば、彼のコンサートにやってくる聴衆のほとんどは「芸術」などではなくて、「現在のパガニーニ」の「芸」を期待していたでしょうから。

それ故に、パガニーニの小品と並んで、この自作の小品もまた重要なレパートリーになっていたことが想像されます。

それから、有名作曲家の作品のヴィオリン編曲もたくさん行っています。その多くはパガニーニの作品なのですが、それはパガニーニの録音を紹介するときにとっておいて、ここでは20年代の録音されたプシホダ編曲によるドヴォルザークの「ワルツ第7番」もあわせて紹介しておきます。

なお、1925年というのは録音の手法がアコースティック録音からマイクを使った電気吹き込みに変わった時代です。ですから、24年に録音された「古い様式によるメヌエット」は間違いなくアコースティック録音のはずです。また、25年に録音されている「悲歌的ロマンス」などもアコースティック録音の可能性を感じます。アコースティック録音と言うのは何ともいえず原始的な録音手法なのですが、その音には不思議な魅力があることを思い知らされます。

それから、プシホダにとってはほぼ最晩年にあたる1957年にも自作品を2曲録音しています。モノラル録音ではあるのですが、聞き比べてみればLP盤とSP盤の違いがよく分かります。

そして、その事をとしてSP盤ならではの魅力みたいなものも少しは分かってもらえるのではないでしょうか。

- プシホダ:セレナーデ

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)イツコ・オルロヴェツキー 1957年録音 - プシホダ:スラヴのメロディ

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:イツコ・オルロヴェツキー 1957年録音 - プシホダ:悲歌的なロマンス

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:シャルル・セルネ 1925年録音 - プシホダ:古い様式によるメヌエット

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)ミヒャエル・ラウハイゼン 1924年録音 - ドヴォルザーク(プシホダ編):ワルツ第7番

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)シャルル・セルネ 1925年録音

彼が突き当たるであろう「壁」

プシホダは第一次世界大戦後の1919年から本格的に演奏活動をするも評判はあまり良くなかったようです。そこで、生活費を稼ぐためにイタリアに向かい、ミラノのいくつかのカフェでヴァイオリン弾きのアルバイトをすることになります。

ところが、そのアルバイトが彼に思わぬ幸運を運んでくることになります。それは、有名なエピソードなのですが、彼がヴァイオリンを演奏していたカフェにたまたまトスカニーニが客としてきていたのです。

そして、その無名のヴァイオリニストの演奏にトスカニーニはすっかり魅了されてしまい、「現代のパガニーニだ!」と激賞したのです。

このエピソードは瞬く間に世に広がり、その後は「現在のパガニーニ」というトスカニーニの「お墨付き」のおかげでパガニーニの遺品の一つであるグァルネリ・デル・ジェズを貸与され、主にドイツ語圏を中心に活動することになります。

しかし、この「現代のパガニーニ」というトスカニーニの評価は色々な意味で、このヴァイオリニストの本質を言い当てたものだといえます。

コンサートホールに足を運ぶ聴衆は今も昔も行儀が良くて、最初はどんなにつまらなくても辛抱強く聞き続けてくれるものです。そして、その傾向は時代が下がるに連れてより強くなっていきます。そして、演奏家の多くはそう言う聴衆の行儀良さに甘えて、最初だけでなく最後までつまらない演奏を繰り広げても生卵をぶつけられるような目にあったのを残念ながら私は見たことがありません。

ヨーロッパの劇場では時々ブーイングを聞いたことがあるのですが、日本の劇場ではそれもほぼ皆無です。私にしても、せいぜいが、アンコールを無視してそそくさと席を立つくらいが関の山ですから偉そうなことはいえません。

しかし、カフェや酒場で演奏する芸人となると、勝負は最初の一瞬で決まりますし、その一瞬を上手くとらえても、その興味を最後まで維持させるには大変な努力が必要です。そして、その努力の質は、立派なコンサートホールで芸術的な演奏を成し遂げるのとは全く別の努力とスキルが必要なのです。

そして、パガニーニに代表される名人芸が持て囃された時代のコンサートは、本質的にはカフェや酒場の客を相手にするのと本質的には同じだったはずです。おそらく、トスカニーニがプシホダの演奏を聞いて「現代のパガニーニ」と賞賛したのは、彼の中にその様な資質が見事なまでに備わっていることを感じとったからでしょう。

そう言えば、SP盤の時代に野村あらえびすが彼のことを「普通のヴァイオリンから出る音とは、どうしても想像することのできない妖艶極まる音色が、エルマンやクライスラーをレコードで聴き慣れた我々にとっては、全くひとつの驚きにほかならなかった。」と評していたのは、プシポダの中にあったパガニーニ的な魅力を見事に言い当てたものだったと言えます。

まさに、そのヴァイオリンから発せられているとは思えないような音色の魅力が、聞くものの心を一瞬にしてとらえたことでしょう。

それは、もはや「妖艶」などと言う言葉では追いつかないほどの響きであり、まさに「麻薬」的な魅力を持った響きであり、歌い回しでした。

そして、その事は、ヴァイオリンという楽器がいかに広くて底深い世界を内包しているかということを教えてくれるのです。

しかし、20年代の「麻薬」的な演奏をまずは心に刻みつけてから、それ以降のプシポダの演奏を聞けば、やがて彼が突き当たるであろう「壁」についてもトスカニーニの言葉は見すえていたことにも気づかされるはずです。

おそらく、その一端はパガニーニの小品やプシホダ自身の小品の演奏を時代を追って聞いていけば何となく見えてくるはずです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)