クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

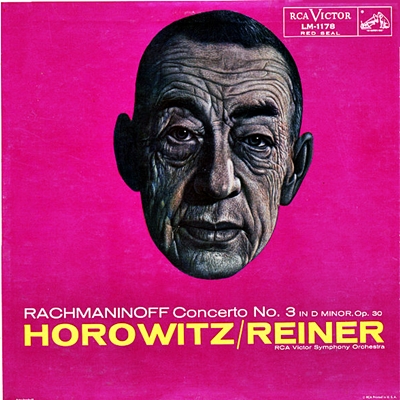

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲 第3番 ニ短調 Op.30

(P)ウラディミール・ホロヴィッツ:フリッツ・ライナー指揮 RCAビクター交響楽団 1951年5月8日&10日録音

Rachmaninov:Piano Concerto No.3 in D minor, Op.30 [1.Allegro ma non tanto]

Rachmaninov:Piano Concerto No.3 in D minor, Op.30 [2.Intermezzo: Adagio-3.Finale: Alla breve」

難曲中の難曲

しかし、どうなんでしょうか?最近のバカウマの若手連中なら誰でも弾きこなすのではないでしょうか。確かに難しいことは難しいでしょうし、とりわけ2種類あるカデンツァのうち「ossia」と呼ばれる方はとんでもなく難しいものです。それでも、演奏するだけなら何とかやり遂げるだけの能力は今の若手ならほとんどが身につけているのではないでしょうか。

それはさておき、この作品を聞けば、派手さはあるものの2番のコンチェルトで聞けたロシアの郷愁のようなものは後退していることに気づかされます。それは、この作品がラフマニノフのアメリカへの演奏旅行のために創作されたという経緯とも関係しているのかもしれません。当時のアメリカではとにかく派手な名人芸がもてはやされていましたから、この作品ではラフマニノフの芸人魂が爆発したかのような作品が出来上がってしまったのではないでしょうか。

とにかくピアノという楽器を使ってどこまで圧倒的に音楽を盛り上げることができるのかという課題に対する一つの模範解答がここにあることは間違いありません。

ただしなのです。

この作品に限ったことではないのですが、私には彼の作品に散漫でとりとめのない雰囲気を感じ取ってしまうのです。その散漫さが2番のコンチェルトでは影を潜めていたのが、ここでまたあふれ出してきたように感じられます。

ピアノの響きはどこまでも分厚くて重厚であり、それがここぞという場面ではクレッシェンドに続くクレッシェンドで音楽を圧倒的に盛り上げていくのですが、聞き終わった後になんと見えない空虚さを感じてしまいます。その芸人魂には感服するのですが、果たして歴史の審判に耐えて芸術作品として後世に残るのかと聞かれれば自信を持ってイエスとは言えないユング君です。

ホロヴィッツの名刺

何も付けくわえる必要のない演奏であり、この演奏をきけばホロヴィッツとは何者だったのかが手に取るように分かります。

そして、芸人魂が爆発したようなこの作品にとって、最も相応しい演奏スタイルはこのようなものです。確かに、若いときの録音と比べれば「凄味」は少しばかり後退して「叙情性」が前面に出ている雰囲気はあります。

しかし、音質の良さはこのような作品にとっては大きなアドバンテージです。

ホロヴィッツという稀代のピアニストの名刺代わりとして一度はきいておきたい演奏です。

よせられたコメント

2010-09-14:nako

- 自分の意思でもってホロヴィッツという人の演奏を初めて聴いたのが、これと、トスカニーニとのチャイコ協奏曲でした。それまでクライバーンしか聴いたことがなかったので、文字通りひっくり返ったものです。その後、こちらで聴かせていただける他の演奏も含めて、幾つかの演奏を聴いて、やっとこれが特異な?演奏と納得できましたが・・・なんというか。テクニックだけでなく、音色も含めて、彼ひとりだけ、ピアノではない、別の楽器を弾いているような気がしてしまいます。こちらでいろいろなピアニストを聴くにつれ、必ずしも波長が合うヒトではないのですが、なんというか・・・別次元ですね。

ちなみに、こちらでアップされている、より若い時の演奏は、まだ怖くて聴けません(笑)いったい何が待っているのやら。。。

2023-12-07:アドラー

- 何度聞いても凄い演奏ですね。ユングさん仰るように今の若いピアニストならこれをある程度は演奏する力はあると思います。You tubeで今の若い~中堅世代の有名そうなピアニストの演奏を幾つか聴いてそう思いました。昔ならともかく、今は指の動きだけなら、ホロヴィッツだけがダントツ、という時代とは違いますね。

それでも、やはりホロヴィッツは全然違って聞こえます。刻印付けかもしれませんし、好きな演奏家を応援したい気持ちのためもあるかもしれませんが。

おそらく、ホロヴィッツだってこの曲の演奏は実際は楽ではないでしょうけど、聴いた印象としては、今の(この曲が弾けるようになった)ピアニストは頑張って何とかこの曲をテンポ通りに弾けるようになっているのに対し、ホロヴィッツは逆に、この難曲を追い回すだけの技巧のゆとりで演奏している、ように聞こえます。弾くだけでも大変だと思われる速く難しいそうなパッセージなのに、切れのあるシャープな音が曲のあちこちから聞こえてきたり、一瞬のうちに深い孤独感のあるロシア的な情緒のパッセージが訪れる瞬間があったりして、リスナーとしては、テクニックも凄いのですが、そこからロシアの音楽が聞こえてくることが凄いなあと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)