クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

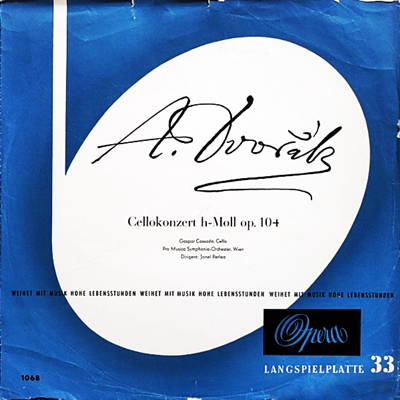

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調, Op.104(Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191)

(Cello)ガスパール・カサド:イオネル・ペルレア指揮 ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団 1957年9月14日録音(Gaspar Cassado:(Con)Ionel Perlea Vienna Pro Musica Orchestra September 14, 1957)

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [1.Adagio]

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [2.Adagio ma non troppo]

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [3.Finale. Allegro moderato]

チェロ協奏曲の最高傑作であることは間違いありません。

その事に関しては、芥川也寸志が「史上類をみない混血美人」という言葉を贈っているのですが、まさに言い得て妙です。

そして、もう一つ指摘しておく必要があるのは、そう言うアメリカ的要素やボヘミヤ的要素はあくまでも「要素」であり、それらの民謡の旋律をそのまま使うというようなことは決してしていない事です。

この作品の主題がネイティブ・アメリカンズや南部の黒人の歌謡から採られたという俗説が早い時期から囁かれていたのですが、その事はドヴォルザーク自身が友人のオスカール・ネダブルに宛てた手紙の中で明確に否定しています。そしてし、そう言う民謡の旋律をそのまま拝借しなくても、この作品にはアメリカ民謡が持つ哀愁とボヘミヤ民謡が持つスラブ的な情熱が息づいているのです。

それから、もう一つ指摘しておかなければいけないのは、それまでは頑なに2管編成を守ってきたドヴォルザークが、この作品においては控えめながらもチューバなどの低音を補強する金管楽器を追加していることです。

その事によって、この協奏曲には今までにない柔らかくて充実したハーモニーを生み出すことに成功しているのです。

- 第1楽章[1.Adagio]:

ヴァイオリン協奏曲ではかなり自由なスタイルをとっていたのですが、ここでは厳格なソナタ形式を採用しています。

序奏はなく、冒頭からクラリネットがつぶやくように第1主題を奏します。やがて、ホルンが美しい第2主題を呈示し力を強めた音楽が次第にディミヌエンドすると、独奏チェロが朗々と登場してきます。

その後、このチェロが第1主題をカデンツァ風に展開したり、第2主題を奏したり、さらにはアルペッジョになったりと多彩な姿で音楽を発展させていきます。

さらに展開部にはいると、今度は2倍に伸ばされた第1主題を全く異なった表情で歌い、それをカデンツァ風に展開していきます。

再現部では第2主題が再現されるのですが、独奏チェロもそれをすぐに引き継ぎます。やがて第1主題が総奏で力強くあらわれると独奏チェロはそれを発展させた、短いコーダで音楽は閉じられます。 - 第2楽章[2.Adagio ma non troppo]:

メロディーメーカーとしてのドヴォルザークの資質と歌う楽器としてのチェロの特質が見事に結びついた美しい緩徐楽章です。オーボエとファゴットが牧歌的な旋律(第1主題)を歌い出すと、それをクラリネット、そして独奏チェロが引き継いでいきます。

中間部では一転してティンパニーを伴う激しい楽想になるのですが、独奏チェロはすぐにほの暗い第2主題を歌い出します。この主題はドヴォルザーク自身の歌曲「一人にして op.82-1 (B.157-1)」によるものです。

やがて3本のホルンが第1主題を再現すると第3部に入り、独奏チェロがカデンツァ風に主題を変奏して、短いコーダは消えるように静かに終わります。 - 第3楽章[3.Finale. Allegro moderato]:

自由なロンド形式で書かれていて、黒人霊歌の旋律とボヘミヤの民族舞曲のリズムが巧みに用いられています。

低弦楽器の保持音の上でホルンから始まって様々な楽器によってロンド主題が受け継がれていくのですが、それを独奏チェロが完全な形で力強く奏することで登場します。

やがて、ややテンポを遅めたまどろむような主題や、モデラートによる民謡風の主題などがロンド形式に従って登場します。

そして、最後に第1主題が心暖まる回想という風情で思い出されるのですが、そこからティンパニーのトレモロによって急激に速度と音量を増して全曲が閉じられます。

カサドが見せる二つの顔

振り返ってみれば、カサドが活動した時代はチェリスト多産の時代でした。

まずは大御所のカザルスは存命で、指揮活動との両輪で未だに現役でした。

さらに、豪快なシュタルケル、美音系の貴公子フルニエなども全盛期でした。それ以外に、思いつくだけでも、トルトゥリエ、ナヴァラ、ピアティゴルスキー、ジャンドロン、マイナルディ、さらにヤニグロも指揮活動に重点をおくのはこれよりも先の時代でした。

そして、若きロストロポーヴィチにデュ・プレなどが登場してくるのもこの時代でした。

これ以上名前を挙げていくのも煩わしいので避けますが、カサドはその誰とも似通っていないように思った時期がありました。

とりわけ、バッハの無伴奏の録音を聞いたときはそのことを強く感じて、その感想を宮沢賢治の「セロ弾きのゴーシュ」になぞらえて「セロの音がごうごうひびく」と書いたものでした。しかし、その後彼の録音を聞いていくうちにあのバッハは師であるカザルスを強く意識した特別なものであったことに気づかされました。ですから、あのバッハに関してはカザルスのような「像のダンス」のようにはならないものの、それでもどこか無骨なところがあって、それが野武士のような雰囲気を感じさせたのでした。

やはり弟子は師から多くのことを学びながらも、いつかはそこから離れていかなければなりません。例えば、協奏曲の分野ではカサドは次第にチェロこそが王様というスタイルではなくて、オーケストラとのバランスを取りながら客観性の高い造形に傾くようになっていったように思えます。そのことは、ハイドンとボッケリーニの協奏曲において、アンドレ・ナヴァラとの比較で強く感じたものです。

それは、おそらくは多くのチェリストたちと伍していくためには、即物主義的な客観性の高い音楽を求める時代の流れを無視することはできなかったのでしょう。とりわけ戦後の録音ではその傾向が強いようです。

ハイドンやボッケリーニだけなく、ラロやサン=サーンス、シューマンの協奏曲などはその典型的な例でしょう。

しかし、離れようとしながらも、どこかでついカザルスを思わせるような演奏スタイルが顔を出します。とりわけ、チェロが主体の音楽であればそれは顕著で、その最たるものがバッハの無伴奏だったのです。

話はいささか横道にそれますが、カサドの妻は大変な資産家であり、フィレンツェにあるお城で暮らしていました。カサドもまたそういう妻の影響で貴族的な生活をしていたためか、彼は政治的には極めて無頓着であり、戦時中にはドイツやオーストリアでも演奏活動を行い、さらにはスペインでも演奏活動を継続してしまいました。

いうまでもなく、彼のそのような振る舞いはカザルスを激怒させました。

もちろん、彼はカザルスを深く尊敬していましたからカザルスの意に背くような意図があったわけではなく、ただただ無頓着だったのです。そう、驚くほどに政治的には無頓着な人だったのです。

年老いたカザルスの怒りはなかなか解けることはなく、二人の絶縁状態は戦後も長く続きました。そして、1955年にメニューヒンの仲介によって二人のわだかまりは氷解したのでした。そして、その直後に長い介護の果てに妻がこの世を去りました。

おそらく、カサドの戦後の音楽活動が本当の意味で再開したのはその時だったのでしょう。

偉大な師を持つというのは基本的には幸せなことなのでしょうが、それは同時にその語の葛藤を運命づけられることになるとも言えます。

そして、そんなことを考えているとふと、澤田瞳子の「星落ちて、なお」を思い出しました。直木賞を受賞した作品なのですが、読んでいない人には何のことやら全く分からないでしょうが、説明し始めると長くなりすぎます。しかし、わかる人にはわかってもらえると思います。

そういえば、彼女の母親である澤田ふじ子もまた時代小説を専門とする作家でした。師と弟子の関係というのは難しいもののようです。

しかし、ここでのカサドの演奏を聞くと、彼こそは紛うことなくカザルスの衣鉢を継ぐべきチェリストだったと思わざるを得ません。

これほども豪快で骨太なチェロは、カザルスとカサドという系譜以外でなかなか聞くことのできないものです。

そして、1958年には原と再婚し「デュオ・カサド」として再び活発な演奏活動が再開できたのは幸運でした。

カサドが第2回チャイコフスキー国際コンクールの審査員を務めるためにソ連におもむいたときにもソ連各地で「デュオ・カサド」の演奏会を行い、その合間に行われたのがこのこの「カサド・アンコール・アルバム」の録音でした。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)