クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ボッケリーニ(グルツマッヒャー編):チェロ協奏曲第9番 G.482

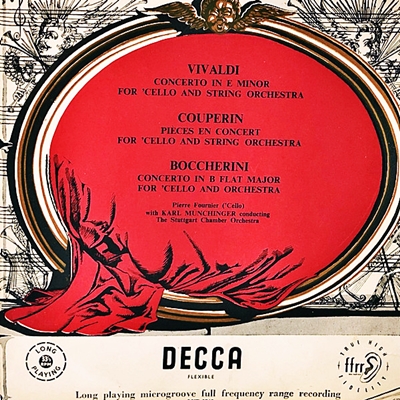

カール・ミュンヒンガー指揮 (Cello)ピエール・フルニエ シュトゥットガルト室内管弦楽団 1952年録音

Boccherini:Cello Concerto No.9 in B flat major, G.482 [1.Allegro Moderato]

Boccherini:Cello Concerto No.9 in B flat major, G.482 [2.Adagio Non Troppo]

Boccherini:Cello Concerto No.9 in B flat major, G.482 [3.Rondo (Allegro)]

ボッケリーニが残した他の作品の楽章や断片をグリュッツマッハーが実にたくみに組み合わせて仕立て直したもの・・・らしい。

そして、そうなってしまった背景として、ボッケリーニはイタリアで生まれてイタリアで音楽を学んだものの、その活躍の舞台がスペインであったことが影響を与えていたのかも知れません。

やはり、イタリアやウィーン、パリと較べればスペインは田舎であり、その様な土地ではソナタ形式に基づいた構造のしっかりとした音楽よりは、多彩なメロディが次々と登場する感覚的な音楽の方が好まれたのでしょう。

また、彼は作曲家であると同時に優れたチェロ奏者でもありました。

当時のチェロは華やかな独奏楽器というよりは通奏低音を担当する縁の下の力持ちとしての役割を果たすことが多かったのです。そう言うチェロという楽器の特徴を考えれば、彼の音楽が強固な形式感よりは即興性のようなものを重視したものになることは十分に考えられます。

マドリッドの宮廷で作曲家とした活躍したボッケリーニが残した大きな功績が弦楽四重奏や五重奏という室内楽作品であり、もう一つは彼の楽器であるところのチェロによる協奏曲でした。

この室内楽の分野では、それぞれの楽器が対等な関係で音楽を作りあげるというスタイルを確立したという点にボッケリーニの功績があります。そして、その様なスタイルで彼は驚くほど多くの室内楽作品を生み出したのです。

それと比べると、チェロ協奏曲の方はいささか見劣りします。

さらに言えば、そんなチェロ協奏曲の中で演奏頻度の高い第7番と第9番の協奏曲は、ともにドイツのチェリストであるグリュッツマッハー(1832年-1903年)による編曲の手が加わっているのです。とりわけ、もっとも演奏頻度の高い第9番の協奏曲はボッケリーニの第9番をもとに編曲したのではなく(第9番の自筆譜は散逸して不明とのこと)、ボッケリーニが残した他の作品の楽章や断片をグリュッツマッハーが実にたくみに組み合わせて仕立て直したものだと分かってきました。

そうなると、素材はボッケリーニのものであることは間違いないのですが、果たしてそれをボッケリーニ作によるチェロ協奏曲第9番と呼んでいいのか躊躇いが生じます。

また、その第9番の第2楽章は第7番からの転用であることも判明し、さらにはもとの第9番の第2楽章が発見されたことで、今日では二つのヴァージョンが存在していることになっています。

- グリュッツマッハー版:アダージョ・ノン・トロッポ ト短調(チェロ協奏曲第7番の第2楽章を転用)

- 原譜:アンダンテ・グラチオーソ 変ホ長調

と言うことで、今日ではこの第9番の協奏曲は「ボッケリーニ作」と言うよりは「グリュッツマッハーによる編曲作品」と見なすのが一般的なようです。

この作品にロマン派好みの叙情性が溢れているのはその辺りの事情にもよるのでしょう。

二つの楽しみを味わえる

フルニエはこのボッケリーニとヴィヴァルディのチェロ協奏曲を50年代と60年代に一度ずつ録音しています。

もちろん、それほど多くのレパートリーがあるジャンルでもありませんし、モノラルとステレオという違いがあるのですから、そう言う形で再録音しても何の不思議もありません。しかし、面白いのは、モノラルとステレオでは作品へのアプローチが随分と異なることです。

50年代の録音はミュンヒンガーと、彼の手兵であるシュトゥットガルト室内管弦楽団がバックをつとめています。

このコンビは戦後の荒廃の中で「新しい音楽をやろう」という意気込みでスタートした団体であり、それは南部ミュンヘンでリヒターたちがはじめたものと同じ志を持ったものでした。それは、一言で言えば、バッハを中心としたバロックの作品をロマン主義的歪曲から救い出し、対位法の音楽家としてのバッハたちの姿を明らかにすることでした。

もちろん、すでに良きにつけ悪しきにつけピリオド演奏というムーブメントをかいくぐってきた耳には、すでに彼らの演奏ですら重く感じてしまうことは否定できません。ミュンヒンガーとシュトゥットガルト室内管弦楽団にしても、低声部が随分と分厚く響いていることは否定できません。しかし、それは同時代のフルトヴェングラーたちの演奏と較べれば全く新しい音楽として迎え入れられたはずです。

そして、独奏者のフルニエもまた同様に、そう言う彼らとの共同作業という感じで実にスッキリとした造形を心がけています。

もっともボッケリーニの人生はハイドンの人生にすっぽりと収まってしまいますから、彼をバロックの音楽家と呼ぶことには躊躇いがあるかもしれません。しかし、彼の作風はハイドンの古典的な音楽よりははるかに古いバロック的様式を持ったものであることも事実ですから、まあ、いいでしょう。(^^;

ところが、60年代にバウムガルトナーとルツェルン音楽祭弦楽合奏団と録音した演奏では、それはほとんどロマン派の協奏曲であるかのように造形されています。50年代のスッキリとした造形は背後に退き、細やかなニュアンスに溢れたロマンティックな音楽として立ちあらわれているのです。しかしながら、これは先祖帰りではないようです。

よく考えてみれば、ボッケリーニにしてもヴィヴァルディにしてもグリュッツマッハーやダンディが手を加えたものであり、それはすでにバロックの作品ではなくなっているのです。その事を考えれば、それらをまるでロマン派の協奏曲のように演奏することには何の問題もありません。

そして、その様に演奏した方が、フルニエと言うチェリストの美質がより発揮できるのです。

とはいえ、50年代のスッキリとした演奏にはそれなりの魅力があり、さらにモノラル録音であってもさすがはDecca録音なので音質も極めて良好です。

レパートリーの少ないチェロ協奏曲の世界で、こういう二つの楽しみを味わえるというのは有り難いことです。細かい詮索などはやめにして素直に受け入れる方が賢い選択です。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)