クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

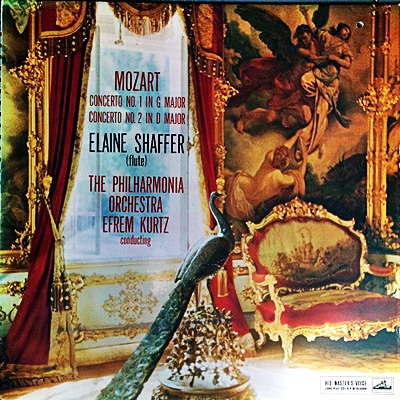

モーツァルト:フルート協奏曲第1番 ト長調, K.313(285c)

(Fl)エレイン・シェーファー:エフレム・クルツ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1959年録音

Mozart:Flute Concerto in G major, K.313/285c [1.Allegro maestoso]

Mozart:Flute Concerto in G major, K.313/285c [2.Adagio ma non troppo]

Mozart:Flute Concerto in G major, K.313/285c [3.Rondo. Tempo di Menuetto]

「フルートは好きではなかった」はどうやら言い訳だったようです

しかし、最近の研究によると、それは少しばかり事情が違うようだと考えられる様になってきているそうです。

ド・ジャンはフルートの素人奏者だったのですが、彼がモーツァルトに示した報酬は破格のものでした。それは、フルート協奏曲と四重奏曲の作曲に対して200グルテンを支払うというものだったのです。

200グルテンというのは、当時の音楽家が受け取れる半年分の報酬にあたるものだったのです。

そして、その依頼は、パリへの旅行の途中で立ち寄ったマンハイムで世話になったヴェンドリンがモーツァルトをマンハイムにもう少しとどめておくために用意した仕事だったようです。

そして、その依頼に対して、モーツァルトは父親への手紙で2ヶ月もあれば仕上げられると安請け合いしているのです。

しかし、息子の性格をよく知っている父親のレオポルドはこの言葉を全く信用せず、仕事をはやく済ませるようにお尻を叩く手紙を送ります。しかし、モーツァルトはあれやこれやと言い訳を書き連ねた手紙を送るばかりで仕事ははかどらず、ついにはレオポルドが予想したように約束の期間に約束した作品は完成しなかったのです。

モーツァルトが約束の期間に完成させたのは協奏曲2曲と四重奏曲3曲だったのですが、依頼されたのは協奏曲4曲と四重奏曲6曲だったのです。そのために、ド・ジャン氏から支払われた報酬は半分の96グルテンにとどまってしまったのです。

モーツァルトはその事に対して「半分ならば4グルテン不足だ」と父親に書き送ったために、それまでの手紙のやり取りでモーツァルトが依頼された作品の数を少なく偽っていたことがばれてしまいます。

当然の事ながら、レオポルドは息子に対して手厳しい手紙をおくって彼の怠惰を非難するのですが、その手紙に対してモーツァルトは「ご存知の通り、僕は我慢できない楽器のために書かなくてはならないときは、いつもたちまち気が乗らなくなります」と言い訳の手紙を送ったのです。

モーツァルトはフルートという楽器がお気に入りではなかったという通説はこのモーツァルトの「手紙」に基づくのですが、どうやら真実は、父親からの厳しい叱責を切り抜けるためのその場限り「嘘」だった可能性の方が高いのです。

落ちついて考えてみれば、いかにモーツァルトといえども、嫌いな楽器のためにこれほどにユーモアと温かみ、そして洗練された音楽が書けるというのは考えがたいのです。

さらに言えば、この一連のフルートのための作品はフルートという楽器の技術的な可能性を学び取り、その限界に挑戦しているものの、その限界を超えて演奏者を困らせるような事はしていないのです。

フルートという楽器が嫌いならば、それは考えがたいことです。

そして、このポツンと残されたアンダンテの小品(フルートと管弦楽のためのアンダンテ ハ長調 K.315)は、おそらくはト長調のフルート協奏曲(第1番 K.313)の緩徐楽章の代替楽章だろうと考えられてきました。おそらく、ド・ジャン氏は第1番の初版のアダージョ楽章を嫌ったために、より短いアンダンテ楽章をその代わりとして作曲したのではないかと言われてきました。

しかし、その仮説はかなりあたっているように思われるものの確証となるものは存在しませんでした。しかし、近年になって自筆譜に使われている楽譜用紙が1778年から1778年のパリ・マンハイム旅行の時に使用されたものであることが明らかになり、この仮説はまず間違いないと思われるようになってきました。

ただし、もう一つの仮説として、期間に間に合わなかった3番目の協奏曲のための楽章だったかもしれないという説もあるようです。

とは言え、この短い小品はもしかしたら2曲の協奏曲よりも多くの人に愛されてきたかもしれません。オーケストラのざわめきの中でフルートが喜びや悲しみを表現していく様は、あたかもオペラのヒロインのように感じられます。

無理して自己主張せずして味わいが出している

フルート奏者のエレイン・シェーファーも指揮者のエフレム・クルツも、ともに私にとってはほとんど馴染みのない演奏家でした。

調べてみればクルツはロシア生まれで、アンナ・パヴロワの伴奏指揮者として名を知られた人物だったようです。そして、パヴロワ亡き後もバレエ団の指揮者として活動を続けたので、一般的にはバレエ指揮者として知られているようです。

しかし、アメリカに渡って1944年に市民権を得てからはアメリカのオーケストラの指揮活動が中心となり、1948年からはヒューストン交響楽団の指揮者に就任しています。

面白いのは、彼がヒューストン交響楽団の指揮者に転任するときに、彼がそれまで指揮者をつとめていたカンザス・シティ・フィルハーモニー管弦楽団のフルート奏者だった女性が一緒についてきたことです。そのフルート奏者というのがエレイン・シェーファーでした。

エレイン・シェーファーはアメリカ・フルート界のグランドファーザーとも言われたウィリアム・キンケイドの直弟子であり、男社会のオーケストラの中で様々な困難のを克服してキャリアを築き上げた女性でした。

当時は、オーケストラのオーディションがあっても女性だからと言う理由だけで不合格になることも多かったようです。そして、それはウィリアム・キンケイドのお墨付きの弟子であっても変わらなかったようです。

ですから、カンザス・シティ・フィルハーモニー管弦楽団にフルート奏者としての地位を手に入れたのにはクルツの尽力もあったのでしょう。そして、クルツが1955年に妻と別れると二人は結婚をします。クルツ55歳、シェーファー30歳の時だったようです。

そして、シェーファーはその2年前にはヒューストン交響楽団を離れてソリストとしての活動をはじめていました。

このあたりの事情は週刊誌風の記事として追いかければいろいろ面白い話が出てきそうなのですが、ここはそう言う場でもありませんし、話は音楽のことだけに絞りましょう。(^^;

シェーファーのフルートは聞けば分かるようにそれほど華やかなものではありません。確かに、彼女のキャリアはオーケストラ・プレーヤーとして始まっているのですから、その音色はオーケストラの中の響きとしてなじむような性質のものでしょう。

その辺りが、最初からフルート奏者としてスタートした音楽家と一番異なるところでしょう。ソリストとしての演奏家は基本的にオーケストラの響きの中に自分の響きが溶け込むなどと言うことはあり得ないことで、出来ればそれを突き破ってでも前に出ていくことを指向するものです。

そう言えば、ヴァイオリン協奏曲のソリストは大変です。オーケストラというのは基本的に弦楽合奏が基本ですから、そこに同じ種類の楽器一挺で勝負することを求められるのですから、それは「腕」だけではどうしようもない面があります。つまりは、同じヴァイオリンでも、オケのヴァイオリンとは違う、それを突き抜けていくような響きを持った楽器が必要であって、それがストラディヴァリウスだったりガルリネだったりするわけです。

しかし、独奏楽器がフルートのような管楽器だといささか事情が違って、無理して自己主張しなくてもそれなりの味わいが出ることもあります。

いや、逆にあからさまに高音域を輝かせて悪目立ちするような演奏はモーツァルトのような作品ではいささか趣味が悪いと言われるかもしれません。

オレがオレがと前に出るのも大変ですが、そこをぐっとおさえて控えめにしながらも味わい深い音楽を聞かせるのも大変です。おそらく、ランパルなどとは正反対の位置にいたフルート奏者なのかもしれません。

それから、この時はすでに夫であったクルツの指揮なのですが、非常に引き締まった小気味の良い伴奏で妻であるシェーファーを万全にサポートしています。

その引き締まった指揮ぶりは、バレエ指揮者という思いこみを覆すだけの実力を感じさせます。

もっとも、協奏曲の伴奏だけでは判断できませんから、彼もまたもう少し追いかける必要があるかもしれません。

よせられたコメント

2021-12-22:joshua

- 微妙にLPの針音で始まるこの音源。全音域で発声に全く無理のない、端正な演奏です。(第1楽章最高音Gがとても綺麗)派手さから言えばゴールウェイなんかの対極。近いといえば、ペーター・ルーカス・グラーフに近いでしょうか。58歳で早世したエレイン・シェーファー、知りませんでしたね。肺癌だなんて、笛吹きが煙草でも吸ってたんでしょうか?YUNGさんの解説に「オーケストラのオーディションがあっても女性だからと言う理由だけで不合格」というくだりがあり、調べてみますと、なんとFritz Reinerの仕業と知りました。ストレスが多い中を頑張って来たんでしょうね。妹が保管早逝する膨大な量の書簡にそのことは書き綴られているようです。こちらが原因の早逝と察します。先ほどの(私が好んで聞く)ペータールーカスグラーフは92歳で存命中です。マルセルモイーズはカザルス張りにパイプを吹かしていても95まで長生したんですから、ストレスは怖いものです。救いはシェーファーの音自身から全くストレスが感じられないことでしょう。

2021-12-31:ジェネシス

- この演奏、25cm盤で聴いていました。

E.クルツ、A.フィストラーリ、R.アーヴィングといった指揮者がロンドン響やフィルハーモニア管を振ったこれ等の主にバレエ音楽の録音は、私の中ではバレエ音楽はパリ音楽院管やスイスロマンドの演奏を権威、初演者といった当時の定評から引き摺りおろしました(敢えてE.アンセルメやP.モントゥーとは限定しませんが)。

この第1楽章の冒頭から聴こえるホルンはD.ブレインでしょうか、A.シヴィルかな?。J.ワルターのドレスデン盤はP.ダムとK.マーンが、ランパルの読響盤はO.ヴィンターがバックで活躍していました。

josyuaさんのおっしゃる差別をいえば、チェリビダッケは女性管楽器奏者をブラインドのオーディションで渋々採用しておきながら決して第1プルトを吹かせなかったそうです。日本公演の映像にも残ってるし、弦5部には沢山居るのに。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)