クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ショパン:ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 Op.11

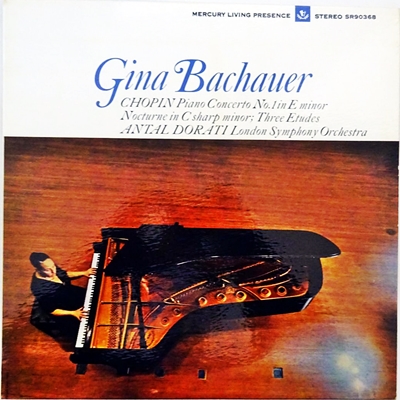

ドラティ指揮 (P)ジーナ・バッカウアー ロンドン交響楽団 1963年7月録音

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [1.Allegro maestoso]

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [2.Larghetto]

Chopin:Piano Concerto No.1, Op.11 [3.Rondo: Vivace]

告別のコンチェルト

1930年4月に創作に着手され、8月には完成をしています。初演は、同年の10月11日にワルシャワ国立歌劇場でショパン自身のピアノ演奏で行われました。この演奏会には当時のショパンが心からあこがれていたグワドコフスカも特別に出演をしています。

この作品の全編にわたって流れている「憧れへの追憶」のようなイメージは疑いもなく彼女への追憶がだぶっています。

ショパン自身は、この演奏会に憧れの彼女も出演したことで、大変な緊張感を感じたことを友人に語っています。しかし、演奏会そのものは大成功で、それに自信を得たショパンはよく11月の2日にウィーンに旅立ちます。

その後のショパンの人生はよく知られたように、この旅立ちが祖国ポーランドとの永遠の別れとなってしまいました。

そう意味で、この協奏曲は祖国ポーランドとの、そして憧れのグワドコフスカとの決別のコンチェルトとなったのです。

それから、この作品はピアノの独奏部分に対して、オーケストラパートがあまりにも貧弱であるとの指摘がされてきました。そのため、一時は多くの人がオーケストラパートに手を入れてきました。しかし最近はなんと言っても原典尊重ですから、素朴で質素なオリジナル版の方がピアノのパートがきれいに浮かび上がってくる、などの理由でそのような改変版はあまり使われなくなったようです。

それから、これまたどうでもいいことですが、ユング君はこの作品を聞くと必ず思い出すイメージがあります。国境にかかる長い鉄橋を列車が通り過ぎていくイメージです。ここに、あの有名な第1楽章のピアノソロが被さってきます。

なぜかいつも浮かび上がってくる心象風景です。

野太い!ごっつい!!荒っぽい!!!

ジーナ・バッカウアー。

この名を冠したコンクールによって、ピアノ学習者にとってはそれなりに名の知れたピアニストのようです。

ちなみに、このジーナ・バッカウアー国際ピアノコンクールはそれほど名のあるピアニストは輩出していないのですが、18歳以下を対象としたヤングアーティスト部門では1999年にユンディ・リが優勝しています。彼は、この翌年のショパンコンクールで優勝を成し遂げたことは今さら言うまでもないことです。

しかし、「聴き専」にとってはほとんど忘れ去られた存在となっています。かろうじて、「マーキュリー・リヴィング・プレゼンス」シリーズがリリースされたことでかろうじて記憶の端に引っ掛かっているというレベルです。ただし、タワーレコードの宣伝文句に「イギリスの名女流ピアニストのジーナ・バッカウアー(ブラームスの協奏曲第2番など)」と書かれていたのはご愛敬です。

長いキャリアですから、イギリスで演奏会を開いたことはあるでしょうが、彼女はギリシャの出身であり、たとえ父親がオーストリア人であっても自分はギリシャ人だというのが彼女のアイデンティティでした。そして、活動の中心がアメリカに移っても、彼女はアメリカ人にはなりませんでしたし、当然の事ながらイギリス人にもなりませんでした。

ちなみに、彼女の経歴についてはこちらのページが一番詳しいようです。

現役時代には「鍵盤の女王」ともたたえられたピアニストも、死後40年も経過するとその出自さえ間違われてしまうことに、時の流れの儚さを感じさせてくれます。

さて、その様な彼女のピアノなのですが、ファーストインプレッションとしては以下の2点に尽きます。

- 野太い、ごっつい!!

- 荒っぽい!!

つまりは、女性のピアニストにイメージされるものとは全く縁がないと言うことです。そして、その荒っぽさはマーキュリーのハイクオリティの録音によって克明にとらえられていますので、彼女の大柄で力強いピアノを感心しながらも、どうしてあっちでもこっちでも、こんなに響きが混濁するの?という思いを最後まで持ち続けることになってしまいます。

確かに、このように記録されたレコードだけで演奏家を評価するのは大きな間違いを引き起こします。その事には留意しながら聴き進めたとしても、それでも、例えばショパンの二つの協奏曲などを聴かされると、響きだけでなく音楽のとらえ方そのものまでもが、あまりにも大雑把すぎるだろうと思わずにはおれません。

確かに、こういう大雑把さは実演ではレコードほどには気にならないことは事実です。構えの大きさや、前につき進んでいく勢いみたいなものに揺さぶられてしまえば細部はあまり気になりません。それどころか、あまりにも細部を精緻に仕上げることに専念している演奏にであうと、時には「何を辛気くさいことやっている」などという恐れ多いことをほざいてしまう誤りを犯すことすらあります。

しかし、何度も繰り返し聞かれることを前提としたレコードでは、その様な大雑把さと荒っぽさはマイナス以外の何ものでもありません。そして、不思議に思うのは、どうして上手くいっていない部分の録り直しをしなかったのかということです。

しかし、これもまた彼女の気性によるところが大きかったのかもしれません。

レコード産業が爆発的に発展していくこの時代に、繰り返し聞かれることを前提とした録音では通常のコンサートとは異なるアプローチが必要なことを自覚する演奏家が次々と現れてきます。その最たる存在がカラヤンでした。

しかし、このバッカウアー女史は、そう言う新しい動きには無頓着であり、基本的には「劇場の人」だったんだろうと思います。演奏全体の勢いを殺いでまで細部に拘る理由が彼女には理解できなかったのかもしれません。

そして、彼女が駆け出しのピアニストであれば録音プロデューサーも駄目出しできたでしょうが、相手が時の「鍵盤の女王」であれば、「何も言えない」と言うことになったのでしょう。

ただし、これを実演で聞けばかなりの迫力があったことは事実です。

残念なのは、彼女の名刺代わりでもあったブラームスのコンチェルトが意外と大人しいことです。しかし、その代わりといっては何ですが、ミスターSこと、スクロヴァチェフスキーのサポートが素晴らしいです。一部では響きが薄すぎると文句を言う向きもあるのですが、それなりのシステムで再生すれば、その響きの美しさには感嘆させられます。薄いのではなくて、精緻なのです。

彼がサポートしているベートーベンの5番でも同じ事が言えます。あの美しい第2楽章が本当に美しく響きます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)