クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ヨハン・シュトラウス2世:ワルツ「美しく青きドナウ」 op.314(Johann Strauss:The Blue Danube, Op.314)

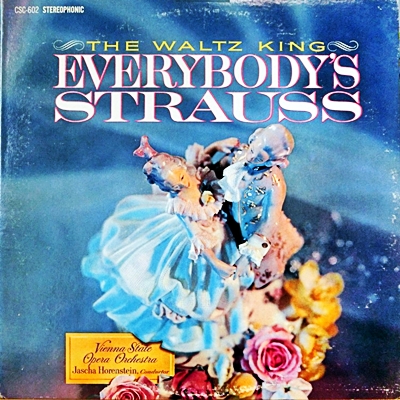

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1962年録音(Jascha Horenstein:Vienna State Opera Orchestra Recorded on December, 1962)

Johann Strauss:The Blue Danube, Op.314

社交の音楽から芸術作品へ

やがて、父も彼が音楽家となることを渋々認めるのですが、彼が1844年からは15人からなる自らの楽団を組織して好評を博するようになると父の楽団と競合するようになり再び不和となります。しかし、それも46年には和解し、さらに49年の父の死後は二つの楽団を合併させてヨーロッパ各地へ演奏活動を展開するようになる。

彼の膨大なワルツやポルカはその様な演奏活動の中で生み出されたものでした。そんな彼におくられた称号が「ワルツ王」です。

たんなる社交場の音楽にしかすぎなかったワルツを、素晴らしい表現力を兼ね備えた音楽へと成長させた功績は偉大なものがあります。

美しき青きドナウ 作品314

よく知られているように、この作品はプロイセンとの戦争に敗れて国民全体ががっくりと落ち込んでいるときに作られました。最初は合唱曲として発表されたのですが、それにつけられていた歌詞がとんでもなく酷いもので、それが足を引っ張ってそれほど評判とはならなかったと伝えられています。

ところが、そう言う「愛国的(?)」な歌詞などは放り出して、純粋に管弦楽曲として編曲して演奏すると、これが爆発的なヒットとなったのです。

この編曲の背景には、シュトラウスの妻がこの作品のメロディの素晴らしさに気づいて、演奏旅行に出かける夫の鞄にそっとしまい込んだという「美談」が残されています。何とも「クサイ」話ですが、今も昔もこの手の話が好きな人が多いという証拠にはなるでしょう。

しかし、結果は何であれ、今やこの音楽はオーストリアの第2国歌といわれるほどになっています。それ故に、ニューイヤーコンサートで、この作品だけはアンコール曲として必ず演奏されます。冒頭の音型をヴァイオリンが刻みはじめると一斉に拍手が巻き起こって演奏が中断され、指揮者とウィーン・フィルが新年の挨拶をするというのが「お約束」になっています。

ホーレンシュタインのウィンナーワルツ

ホーレンシュタインは1962年にリーダーズ・ダイジェスト(Reader's Digest)で、ウィンナーワルツをまとまって録音しています。

- ヨハン・シュトラウス:「こうもり」序曲

- ヨハン・シュトラウス:ワルツ「酒、女、歌」, Op.333

- ヨハン・シュトラウス:常動曲, Op.257

- ヨハン・シュトラウス:アンネン・ポルカ, Op.117

- ヨハン・シュトラウス:ワルツ「ウィーン気質」,Op.354

- ヨハン・シュトラウス:皇帝円舞曲, Op.437

- ヨハン・シュトラウス:トリッチ・トラッチ・ポルカ, Op.214

- ヨハン・シュトラウス:ワルツ「春の声」,op.410

- ヨハン・シュトラウス:ワルツ「芸術家の生活」, Op.316

- ヨハン・シュトラウス:ワルツ「美しく青きドナウ」,Op.314

ホーレンシュタインのウィンナー・ワルツというのはいまひとつピンとこなかったのですが、実際に聞いてみれば実に素晴らしくて驚かされてしまいました。なんだか、アンドレ・ナヴァラの時といい、最近は同じようなことばかり書いているような気がします。

このワルツを聞いていると、なんだか自分自身が気持ちよくワルツのステップを踏んで踊っているような気分になってきます。もちろん、私自身はダンスなどとは全く無縁な人なので全くの妄想に過ぎないのですが、ホーレンシュタインの音楽には、聞く人にそのような妄想を抱かせる力があります。

それは、彼のワルツがそういう妄想を抱かせるほどに美しくてなめらかな曲線によって造形されているからなのでしょう。

そして、もう一つ思い浮かぶ妄想は、フィギア・スケートのスケーティングのように自分の思うがままに美しくて完璧な曲線を描けているような錯覚です。

ワルツはどれもこれもホーレンシュタインという職人の手によって極限まで滑らかに磨き上げられています。そして、その手によって描き出された曲線と肌触りのなんと優美でやさしいこと!

しかし、磨き上げるといっても、それは例えばセルとクリーブランド管のようなクリスタルなものとは異なります。磨き上げられていることは磨き上げられているのですが、そこにはクリスタルな精緻さではなくて、どこまでいっても人肌が持つ温かさを失わないのです。

たしかに、ホーレンシュタインはセルと同じようにオーケストラを完ぺきにコントロールして、音楽的表現においていかなる曖昧さも残していません。

しかし、セルのウィンナーワルツを聞いているとまるで士官学校の舞踏会のようだと感じたのですが、ホーレンシュタインの場合はやはりやんごとなき上流階級の所公開の舞踏会です。もちろん、そんな舞踏会などとは全く縁のない人生だったのですから、それもまた全くの妄想なのですが、きっとそれほど間違ってはいないように思います。

そこには、オケがウィーンのオケだということもうまくプラスに作用しているのでしょう。

とはいえ、あの性悪のオーケストラをその持ち味を最大限にいかしつつ、よくぞここまでコントロールしたものです。

ホーレンシュタインといえばマイナーな小道を進んだ指揮者ではあるのですが、決して見落としてはいけない指揮者の一人だと再確認させられました。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)