クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シベリウス:交響的幻想曲「ポヒョラの娘」(Sibelius:Pohjola's Daughter - Symphonic Fantasy Op.49)

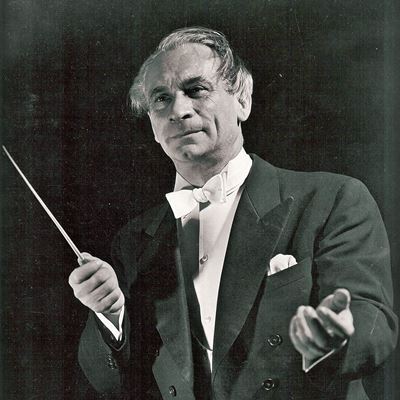

カレル・アンチェル指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年6月7日~8日録音(Karel Ancerl:The Czech Philharmonic Orchestra Recorded on June 7-8, 1962)

Sibelius:Pohjola's Daughter - Symphonic Fantasy Op.49

民族のアイデンティティ

とはいえ、人は己のアイデンティティをどこかに求めたくなるのは当然のことであり、シベリウスもまた家庭内言語がスウェーデン語であった事を恥じ、己のフィンランド人としてのアイデンティティを民族叙事詩「カレワラ」に求めました。ですから、彼は若い頃はこの「カレワラ」を積極的に作品の題材として取り上げています。

しかし、「カレワラ」に題をとった若い頃の作品をまとめて聴いてみると、そこで展開される民族的な物語が最終的には西洋音楽の合理性の中でわくづけられてしまっている事に気づかざるを得ません。もちろん、そんなことは私が言うまでもなくシベリウス自身が一番強く感じ取っていたことでしょう。そして、40代になって生み出された作品49の交響的幻想曲「ポヒョラの娘」あたりまでくると、そう言う枠から抜け出しつつあるシベリウスの姿がはっきり見て取れるようになります。

組曲「カレリア」作品11

カレリア地方は「カレワラ」が生み出された地だと言われていて、シベリウスも新婚旅行でこの地を訪れています。

この組曲はカレリア地方の大学から野外劇の付随音楽を依頼され、その音楽から3曲選んで作品11として出版されたものです。

- 第1曲:間奏曲

- 第2曲:バラード

- 第3曲:行進曲

ちなみに、付随音楽の序曲も「カレリア序曲」作品10として出版されているのですが、こちらは演奏される機会は非常に少なく録音もほとんどないようです。

それと比べると組曲の方は、第1曲の雄大なダイナミズム、第2曲のしっとりとした北欧的な叙情、そして第3曲の素朴な民衆の踊りからは明るい快活さがあふれ出していて、疑いもなく若きシベリウスの美質が詰め込まれています。

トゥオネラの白鳥 作品22の2

シベリウスにとってオペラの作曲は一種のトラウマとなっています。

カレワラの英雄レミンカイネンを主人公とした作品を何度か構想するのですが、そのたびに己のオペラに対する適正のなさを思い知らされるのでした。しかし、そうして断念したオペラの断片から「4つの伝説曲」が生み出されたのですから、才能のない作曲家から見れば羨ましい限りの話でしょう。

「トゥオネラの白鳥」はこの「4つの伝説曲」の中の第3曲として位置づけなのですが、単独で取り上げられる機会の多い作品です。

「トゥオネ」とは「カレワラ」に出てくる黄泉の国のことで、そのまわりには黒い川が流れていて神聖な白鳥が悲しみの歌を歌っているとされています。日本の仏教説話である三途の川よりは遙かにロマンティックです。

ところが、「カレワラ」では英雄レミンカイネンは愛したポヒョラの娘を得るために娘の母親からその白鳥を捕まえてくるように命じられます。当然のことながらそのような試みは失敗するのですが、ここではその神秘的なトゥオネラの白鳥が描かれています。

交響的幻想曲「ポヒョラの娘」 作品49

この作品も「カレワラ」に題を得たもので、ここでは英雄ヴァイナモイネンとポヒョラの娘のやりとりが音楽で描かれます。それにしてもレミンカイネンにヴァイナモイネンという二人の英雄を手玉にとったポヒョラの娘とはよほど魅力的な女性だったのでしょう。

ここでも、娘は自分の愛が得たいのならば自分が与えた試練を乗り越える事を英雄ヴァイナモイネン要求します。英雄ヴァイナモイネンは己の力を駆使してその試練を次々と克服していくのですが、最後の「小さな糸巻き棒から船を造る」という試練に失敗し己の斧で負傷してしまいます。

そして、試練に失敗したヴァイナモイネンは試練をあきらめて再び旅に出ようとするのですが、そんなヴァイナモイネンに娘はあざけりの笑いを投げかけま

クリスタルのごとき

こう言う小品はつい後回しになってしまってアップするのも忘れてしまうので、気づいたときに忘れずに紹介しておきましょう。

人の日常というのは変わらないものです。私の場合、オーディオのシステムをスイッチ・オンにして音楽を聞くのは殆ど朝のあれこれの作業(洗顔、風呂掃除、朝食、洗濯ものを干す、朝刊を読む・・・等など(^^;)が終わってからお昼過ぎまでの間です。

現役で働いているときはそう言う贅沢な時間は取れるはずもないので、帰宅してあれこれの家事を妻と一緒に片付けて、その後に例え30分でも時間が取れれば幸せだったものです。もしも、1時間程度の時間が取れればそれはもう最高に幸せでした。しかし、幸せと言うのは満たされない部分が多いから感じるもののようで、逆に幸せであるべきはずの時間が潤沢にあると、逆にその幸せ感は薄くなっていくようです。

ホントに、人とは不思議な生き物です。

そして、その不思議故に、さて今日は何を聞こうかと悩むことがおくあります。これも贅沢と言えば贅沢な話なのですが、その選択がもたらす幸せ感は日々薄くなっていきます・・・等と、どうでもいいことをたらたら書いているのですが、そう言う退職後のおじさんによくありがちな日々の中で、ふとアンチェルの録音が目にとまりました。

そう言えば、最近彼の演奏はあまり聞いていないなと言うことで、何気なくシベリウスの一番を聞き、ついでにチャイコフスキーの「白鳥の湖」とか「くるみ割り人形」なんかをアップしました。

ちなみに、私のシステムはPCオーディオなのでプレーヤーはアナログのみです。デジタルの録音はリッピングしたファイルを選んで再生用のパソコンにアップロードするので、感覚的に「セット」ではなくて「アップ」なのです。

まずはシベリウスから聞き始めたのですが、すぐに我が駄耳であってもその演奏に釘付けになりました。

一言で言えば、その透明感溢れる音色と引き締まった構築感は、ちょっと他には思い当たらないものです。シベリウスの一番は彼の交響曲の中ではもっともチャイコフスキーの影響を強く受けているものだと思うのですが、アンチェルの演奏はそう言う音楽の中からもっともシベリウス的なものを結晶化させて、まるでクリスタルの像のようにしあげているのです。

そこにはチャイコフスキー的な甘さのようなものはきれいに払拭されていて、かといって即物的な硬直感とも無縁です。

これは凄いなと思うにつれて、日頃は希薄な幸福感が一気に広がっていきました。

そして、それならばとついでにセットしたリムスキー=コルサコフの交響組曲「シェエラザード」とか「スペイン奇想曲」も聞いてみたれば、これもまた同じような結晶化したクリスタル像です。

そして、「あー、ここにあるのはアンチェルという男の過酷極まる人生が結晶化したものだ」と気づきました。

もちろん、さすがにこれはあまりにも愛想がなさ過ぎるという人もいるでしょう。確かに、シェエラザードが思わず修行僧のように思えるときがありますから。

しかし、アンチェルにとってはこういうエンターテイメント性が前面に出てくる作品でもこのようにしか音楽にすることが出来なかったのでしょう。

アンチェルにとって音楽をすると言うことは、自分だけが生き延びてしまったという自責の念に対するある種の償いだったのかもしれません。もちろん、音楽にその様な文学的要素を持ち込むのは邪道だと言うことは心得ていますが、年を重ねればそう言う戯言も少しは許されるでしょうか。

もちろん、どんな綺麗事をいっても人は食って生きていかねばなりませんから、そこに商業主義的なものが紛れ込んでくることは仕方のないことです。

しかし、今やその大部分が商業主義的なものに染まりきった中で、かつてはその様なものとはほとんど(本当は「全く」と言いたいのですがそこはやや遠慮して)縁のない世界で音楽が成り立っている芸術があったことをこの上もなく明瞭に示してくれるアンチェルの音楽はとても貴重なもののように思えるのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)