クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ラヴェル:道化師の朝の歌(Ravel:Alborada del gracioso)

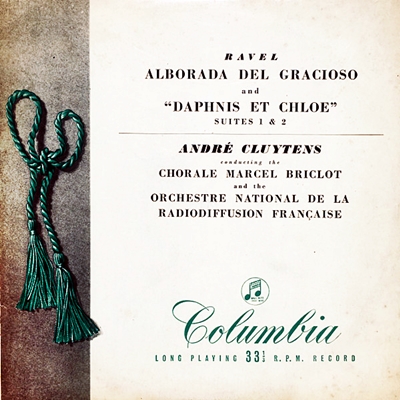

アンドレ・クリュイタンス指揮 フランス国立放送管弦楽団 1953年6月16日録音(Andre Cluytens:Orchestre National de l'ORTF Recorded on June 16, 1953)

Ravel:Alborada del gracioso

どうして印象派なんだろう・・・?

特に、これがピアノ作品となると、その違いはよりクリアになるように思います。

ドビュッシーに関してはかつて「ドビュッシーのピアノ音楽に対する最大の貢献は新しい響きを発見したことであり、その最大の価値は音色とリズムにこそあります。」と書いたことがあります。とりとめのない茫洋とした響きはピアノ音楽ではより明確になりますし、まさにその事がどうしてもドビュッシーが好きになれない最大の理由でした。

しかし、ラヴェルのピアノ作品はそう言うドビュッシーのものとは全く違うように聞こえます。

彼のピアノ作品は、極限まで発達したコンサートグランドの性能を使い切っているところにその特質があり、最も魅力的なのは爆発的とも言えるほどの響きの華麗さです。現在のピアニストにとって己のテクニックを誇示し聴衆を熱狂させるのにこれほど適したピースは存在しないでしょう。

確かに、ラヴェル作品の中にもドビュッシーを思わせるような繊細さやたゆたうような響きも存在しますが、それをもって「印象派」という言葉でひとくくりにするのはあまりにも乱暴にすぎると思うのですが、いかがなものでしょうか。

そして、どうも世間では印象派の1番はドビュッシーでラヴェルは2番という位置づけが暗黙の了解のようですから、きっと「おれはもう一流のラヴェルなんだから二流の印象派作曲家なるつもりはない」と怒るんじゃないでしょうか。

さて、本題はピアノの小品集「鏡」です。

彼のピアノ作品を概観してみると、どうも華麗な響きを主体としたラヴェル作品の特質がはっきりと姿を表したのがこのピアノの小品集「鏡」あたりからのように思えます。彼自身も「私の和声的進展の中でもかなり大きな変化を示した」と述べているように、今までの作品とは一線を画すほどの華やかさにあふれています。

その分、演奏する側にとってはかなりの困難を強いられる作品であることも事実です。

なお、この小品集の標題である「鏡」に関しては、何故にこのような標題となったのかはラヴェル自身が何も語っていません。ラヴェルがのぞき込んだ鏡に映っていた風景という解釈もあるようですが、それにしては意味不明なタイトルがついている作品もあります。

ちなみに、5つの小品には以下のようなタイトルが付けられています。

- 第1曲 蛾(Noctuelles)

- 第2曲 悲しげな鳥たち(Oiseaux tristes)

- 第3曲 海原の小舟(Une barque sur l'ocean)

- 第4曲 道化師の朝の歌(Alborada del gracioso)

- 第5曲 鐘の谷(La vallee des cloches)

小品集ですから、基本的にはこの5つをまとめて演奏する必要はないようで、コンサートでもこれらの作品が単独で演奏される機会の方が多いようです。

特に第4曲「道化師の朝の歌」は有名で、オーケストラ編曲もされて多くの人に親しまれています。

モノラル時代の録音があったとは・・・。

クリュイタンスのラヴェル録音と言えば61年から62年にかけてまとめて録音したものが思い浮かびます。あの録音は英コロンビアはが4枚セットの箱入りとして発売したのですが、この初期盤は音の素晴らしさもあって今ではとんでもない貴重品となっているようです。

しかし、あの録音には、今となってはいろいろとエクスキューズがつくようになっています。

そのエクスキューズとは何かと言えば、「オケが下手すぎる」に尽きます。

例えば、歴史的名演と言われる「ボレロ」などを聞けばすぐに気がつくのですが、管楽器があちこちで音を外しています。酷いのになると「酔ったオジチャンが、ろれつがまわっていない」という極めて的確な評価が下されていたりします。

そうなんです、昨今の演奏と録音になれてしまった耳からすればあまりにも緩いのです。

しかし、そこにはフランスのオケが持っているかけがえのない美質と、宿命的に背負わざる得ない弱点が表裏一体になっていました。

フランスのオケというのは、プレーヤー一人一人の腕は確かです。しかし、彼らはその腕を全体のために奉仕するという気はあまり持ち合わせていません。

ですから、リハーサルをしっかりと積み上げて縦のラインをキチンと揃えることにはあまり興味を持っていませんし、そもそもそう言うことに価値を感じないのです。さらに言えば、現在でもフランスのオケのプレーヤーは事前にスコアに目を通すような「面倒くさい」事はやらないようで、慣れていない曲をやるときは変なところで飛び出したりしてもあまり気にしないそうです。

素晴らしい響きで演奏してくれる対価としてアンサンブルの緩さが避けられないというこの二律背反の中にあって、絶妙なバランスでラヴェルを録音したのが件の4枚組セットであり、それはクリュイタンス以外には到底為し得ないわざだったのです。

クリュイタンスという人はそう言うオケの気質を知り尽くして、それをコントロールする術を身につけた人でした。

俺が俺がと前に出たがる管楽器奏者を自由に泳がせながら、それをギリギリのラインで一つにまとめていく腕と懐の深さを持っていました。

結果として、トンデモ演奏になる一歩手前で踏ん張りながら、そう言うフランスのオケならではの美質があふれた演奏を実現できました。

そんなクリュイタンスに、50年代前半にモノラルで録音したラヴェルがあったことに最近気づきとても驚かされました。

そして、その素晴らしさに驚くとともに、新しいものが出てくれば過去の古いものは捨てられてしまうと言うこの業界の罪深さを思わずにはおれませんでした。

モノラル録音で注目すべきは、オーケストラがコンセルヴァトワールのオケではなくて、フランス国立放送管弦楽団だということです。これは非常に大きな意味を持ちます。

それは、フランス国立放送管弦楽団がコンセルヴァトワールのように最初から合わせることに意義を見いださないというオケとはその性質を大きく違えていることです。

それはそうでしょう。

フランス国立放送管弦楽団はその名の通りフランスラジオ放送(RDF)専属のオーケストラとして創立された楽団で、幅広いレパートリーに挑戦する必要のあるオケでした。

ですから、最初から合わせることに意味を感じないというオケではありません。しかも、歴代の指揮者がフランス音楽を得意とした事もあって、フランスのオケならではの色気も色濃く持っています。

アンサンブル的に見れば、疑いもなく60年代のコンセルヴァトワールよりははるかに優れています。おそらく、難点はステレオではなくてモノラル録音だということくらいなのでしょうが、ラヴェルの管弦楽作品にってはその差は小さくありません。

しかし、モノラル録音としては申し分のないクオリティは持っています。そして、スイスの時計職人とよばれたラヴェルの精緻なオーケストレーションを味わうには不足はありません。何といっても、オケの響きそのものがコンセルヴァトワールよりははるかに精緻だからです。

いやはや、おそらく知っている人から見れば今さら何を言っているんだと言うところなのでしょうが、こういう埋もれた録音を発掘して紹介できるのはこういうサイト運営しているもにとっての一番の醍醐味です。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)