クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

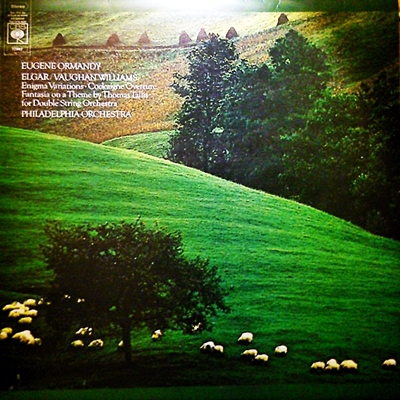

ヴォーン・ウィリアムス:トマス・タリスの主題による幻想曲

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1963年10月13日録音

Vaughan Williams:Fantasia on a Theme_by Thomas Tallis

交響曲は知らなくても・・・

しかし、そう言う彼の本線である交響曲を聞いたことがなくても、この弦楽合奏を主体とした二つの幻想曲なら聴いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。

ヴォーン・ウィリアムズは20世紀の作曲家としては珍しく穏やかで美しい旋律ラインを持った音楽を書いた人というイメージがあります。そう言うイメージにピッタリなのがこの二つの幻想曲であり、とりわけ「トマス・タリスの主題による幻想曲」は彼に作曲家としての成功をもたらした作品です。

トマス・タリスの主題による幻想曲

トマス・タリスとは16世紀のイングランドで活躍した作曲家でありオルガン奏者でした。ロンドンの小さな教会のオルガン奏者からたたき上げて最後は王室礼拝堂のオルガン奏者にまで上りつめた人で、テューダー朝のヘンリー8世、エドワード6世、メアリー1世とエリザベス1世という歴代の王に仕えました。

ヴォーン・ウィリアムスがこの幻想曲のもとにした「トマス・タリスの主題」とは、彼が1567年に書いた「大主教パーカーのための詩編曲」の第3曲の旋律です。

ヴォーン・ウィリアムスはこの偉大なオルガン奏者に敬意を表したのか、単純な弦楽合奏としてこの作品を仕上げるのではなく、二組の弦楽合奏(一組は通常の弦楽合奏、もう一つは少し離れた場所に各パート二人からな小規模の弦楽合奏と指定)と、一組の弦楽四重奏によってオルガン的な響きを実現しています。

グリーンスリーヴスによる幻想曲

おそらく、ヴォーン・ウィリアムスにとっては不満でしょうが、彼の作品の中ではもっとも有名な作品です。何故ならば、その「有名」さの大部分がイングランドの古い歌「グリーンスリーヴス」に依存しているからです。

この作品はもともとはオペラ「恋するサー・ジョン(Sir John in Love)」の第3幕の間奏曲としてかかれたものであり、さらにその間奏曲をラルフ・グリーヴズ(Ralph Greaves)が編曲して独立させたのが「グリーンスリーヴスによる幻想曲」です。楽器編成は弦楽合奏を主体としながらそこにハープとフルートが追加されています。

とは言え、その編曲はヴォーン・ウィリアムス自身も気に入ったようで、1934年に本人の指揮で初演されています。

と言うことで、この作品の著作権関係が心配になったのですが、調べてみると編曲者である「ラルフ・グリーヴズ」の権利も既に消滅していました。

一つまみも二つまみも色気を追加

本家本元のボールトの演奏と較べるとその違いは際だっています。

ボールトの演奏にはどこかイングランドの荒野を吹きすぎていく風のような寂寂とした雰囲気がありました。

そう言えば、明治の開国以来イギリスと日本の関係というのは、いろいろなことがあったとしても不思議に相性が良かったように見えます。もしかしたら、その背景に、大陸の近くにある島国という地政学的共通点が、いろいろな意味での共通点を生み出したのかもしれません。

見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮れ

新古今和歌集に収録された藤原定家の有名な和歌ですが、花や紅葉という華やかなものではなく、秋の夕暮れというモノトーンな世界に「美」を見いだした感性は、後の日本文化を代表する「わびさび」の端緒などと言われたりもします。また、ここでは直接関係のない話ですが、この歌の背景として「源氏物語の」の「須磨の段」が擬せられているという見方もあります。花と紅葉は都においてきた正妻の紫の上であり、秋の夕暮れは須磨で新しく出会った明石の君だという見立てです。

それは、政治的に失脚して須磨に落ちても光源氏の「女好き」は衰えることはなく、まさに平安のプレイボーイたる面目躍如たる姿だとも読めるのです。

そう考えてみると、ボールトの演奏は「わびさび」に「価値」を感じる日本人にとっては素直に心にしみ入ってくる演奏であり、ヴォーン・ウィリアムズの作品も素直に読み解けばその様に演奏すべきものなのでしょう。

しかし、そこからさらに深読みして、定家の歌の裏に「源氏物語」の光源氏を見いだすような深読みをするならば、このオーマンディの演奏もまたもう一つの真実をついているのかもしれません。

常に、華やかで美しく、そして楽しく音楽を形づくっていくオーマンディの姿勢は、どこか光源氏の姿に通ずるものがあります。

そうであるならば、これらのヴォーン・ウィリアムズの音楽に寂寂とした風の吹き抜ける光景ではなくて、そこに一つまみも二つまみも色気を追加しても、それは罪とはいえないのかもしれません。

よせられたコメント

2021-03-28:猫田憶良

- 大好きなヴォーン・ウィリアムスをアップしてくださってありがとうございます。

美しい音楽と演奏です。

(彼の作品がなぜかパブリックドメインになっていることはユング様の記事で知りました)

2021-07-17:りんごちゃん

- 最初に申しておきますと、わたしはモーツァルトに比べますとサンサーンスは1/10もわかりません

費やしている時間はそれより遥かに少ないのだから当然ですが

一方サンサーンスに比べますと、わたしがヴォーン・ウィリアムスに費やしている時間はそのさらに1/10以下でしょう

少なくともわたしがヴォーン・ウィリアムスを語るというのはどこかおかしいところがあるのですが、そんな人間が車窓からちらっと見た風景をちょっとお話してみようと思います

わたしはイギリスの風景を直接知っているわけではありませんが、以前にシャーロック・ホームズのTVドラマを続けてみたときにその風景を色々見た経験はあります

日本は基本的に山国でその麓の僅かな平地に人が集まって住んでいるわけですが、イギリスには山も平地もございませんで、氷河に削られてできた日本にはないタイプの緩やかな大地がひたすら続いているようですね

当然そこはただの荒れ地でして、イギリスってなんて凄まじいとこなんだと驚いた記憶があります

日本で似たような風景があるのはあえていうなら高山地帯でしょうか

高山植物が生えているあたりは土地が極めて痩せておりますので、ちょっと似たような荒涼とした風景の中に、僅かな背の低い植物が必死にしがみついて生きております

イギリス人にとっての原風景というものはどうやらそんな風景であるようでして、ヴォーン・ウィリアムスに限らずイギリスの作曲家の音楽にはどこかそのようなところがあり、イギリス人が強く惹かれる世界というものはそういった風景なのかもしれませんね

ボールトの演奏はまさにそういった原風景にぴったりの気分が感じられるものでして、イギリス人は間違いなくこちらの方に郷愁を感じるのだろうと思います

そういったものをイギリス人にとっての原風景といたしますと、オーマンディの演奏は明らかに異質ですよね

響きが艶やかすぎてまるで別世界です

ところで、日本の高山地帯でも夏の極めて短い期間だけそこが別世界になる時があるのです

山では夏は極めて短いのですが、その極めて短期間にあらゆる草が一斉にお花を咲かせまして、一面がお花畑へと変わるのです

これはこれで感動的なのですが、オーマンディの演奏はそれとはいくらか違うような気もいたします

例えて申しますなら、高山のとっても高いところにその場にまるで不似合いな高級ホテルが建っておりまして、その一室で優雅にお茶をしながら景色を眺めているかのような風景なのです

その窓ガラスの外には咲き乱れる高山植物のお花畑が広がっているのですけどね

高山にそんなホテルなどは普通はありませんし、お花の時期が終わってしまえばそれは荒涼とした世界へと戻ります

これはどれが正しいというのではございませんで、どの場所からどの時期にどのように見るのもやはりその山の景色なのでしょうね

わたしはこの音楽には経験が薄いので、そのようなことを漠然と感じながら聞いておりました

たまにはそういう聞き方をするのも楽しいものですね

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)