クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1960年2月8日録音

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [1.The Sea and Sinbad's Ship]

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [2.The Legend of the Kalendar Prince]

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [3.The Young Prince and The Young Princess ]

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [4.Festival at Baghdad. The Sea. Ship Breaks against a Cliff Surmounted by a Bronze Horseman]

管弦楽法の一つの頂点を示す作品です。

実際、作曲者自身も「ワーグナーの影響を受けることなく、通常のオーケストラ編成で輝かしい響きを獲得した」作品だと自賛しています。

実際、打楽器に関しては大太鼓、小太鼓、シンバル、タンバリン、タムタム等とたくさんでてきますが、ワーグナーの影響を受けて彼が用いはじめる強大な編成とは一線を画するものとなっています。

また、楽曲構成についても当初は

「サルタンは女性はすべて不誠実で不貞であると信じ、結婚した王妃 を初夜のあとで殺すことを誓っていた。しかし、シェエラザードは夜毎興味深い話をサルタンに聞かせ、そのた めサルタンは彼女の首をはねることを一夜また一夜とのばした。 彼女は千一夜にわたって生き長らえついにサルタンにその残酷な誓いをすてさせたの である。」

との解説をスコアに付けて、それぞれの楽章にも分かりやすい標題をつけていました。

しかし、後にはこの作品を交響的作品として聞いてもらうことを望むようになり、当初つけられていた標題も破棄されました。

今も各楽章には標題がつけられていることが一般的ですが、そう言う経過からも分かるように、それらの標題やそれに付属する解説は作曲者自身が付けたものではありません。

そんなわけで、とにかく原典尊重の時代ですから、こういうあやしげな(?)標題も原作者の意志にそって破棄されるのかと思いきや、私が知る限りでは全てのCDにこの標題がつけられています。それはポリシーの不徹底と言うよりは、やはり標題音楽の分かりやすさが優先されると言うことなのでしょう。

抽象的な絶対音楽として聞いても十分に面白い作品だと思いますが、アラビアン・ナイトの物語として聞けばさらに面白さ倍増です。

まあその辺は聞き手の自由で、あまりうるさいことは言わずに聞きたいように聞けばよい、と言うことなのでしょう。そんなわけで、参考のためにあやしげな標題(?)も付けておきました。参考にしたい方は参考にして下さい。

第一楽章 「海とシンドバットの冒険」

第二楽章 「カランダール王子の物語」

第三楽章 「若き王子と王女」

第四楽章 「バグダッドの祭り、海、船は青銅の騎士のある岩で難破。終曲」

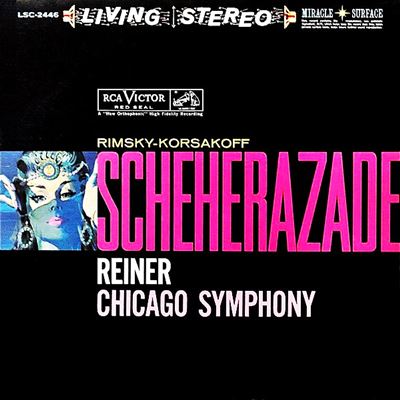

良くも悪くも時代を先取りした演奏と録音

あの強面のライナーが「シェエラザード」を録音していたとは驚きですが、調べてみると実際のコンサートでも取り上げたのは1回しかないそうな。そして、その1回というのも、この録音をする前の定期演奏会だったと言うことですから、それはスタジオ録音のために事前に演奏会で取り上げたと見るのが妥当でしょう。

つまりは、この録音は明らかにライナーの意志と言うよりはレーベル(RCA)側の意向で実現したものと見るべきでしょう。それでは、そのレーベルの意向とは何かと言えば、おそらくはステレオ盤の魅力を世に広めるための「広告塔」として、つまりは「Living Stereo」シリーズの「目玉」として、このコンビによる「シェエラザード」が必要だったのでしょう。

ですから、録音のクオリティに関しては何の文句もつけようがありません。

また、その演奏に関しても、世間一般では緩みのない精緻な表現をほめる人が多いようです。

しかし、私としてはその意見にはいささか賛同しかねる部分があるのです。

確かに、指揮者としては、レーベルの意向にこたえてシカゴ交響楽団の機能をフルに生かして申し分のない「音の世界」を作っていることは間違いありません。その上手さに関しては何の疑問も感じないのですが、おかしな言い方かもしれませんが、上手すぎて、逆に聞き終わった後に何の感慨も残らないのです。

その壮麗な音の世界を見せつけられ、最高に盛り上がるフィナーレで音楽が閉じられても、どこか「満たされない」部分が残るのです。

そして、こんなことを言えば「精神論」と笑われるかもしれないのですが、やはりたどり着く結論は、この音楽にはライナーの音楽家としての精神が注入されていないという思いです。

本当は指揮なんかしたくなかったけれども、頼まれて仕方なくやったという面が最後までついて回ったような気がするのです。

しかし、ライナーやセルのようなタイプの指揮者が偉いのは、例えそうではあっても、プロとして引き受けた以上は「きちんと仕事」は仕上げるのです。そして、時には、その誠実さが逆に痛々しく見えてしまったりもするのです。

そして、この演奏と録音がなされてから数十年も経てば、こういう「精神」の注入されていない演奏と録音ばかりが跋扈する時代がやってくることを私たちは知っています。

そう思えば、これもまた良くも悪くも時代を先取りした演奏と録音だったのかもしれません・・・等とも考えたりするのです。

よせられたコメント

2017-03-15:原 響平

- 最近、ユングさんのサイトでライナーの演奏が取り上げられる回数が増えて嬉しい限りです。さて、1960年前後からCBSはセル・クリーブランド管の精度の高い演奏で数々の名曲を録音しました。又、RCAはその少し前の1955年前後から同様な演奏スタイルを基本としたライナー・シカゴ響のリビングステレオ録音でクラシック音楽の普及に貢献しました。日本では、現在でもセルの人気が依然として高く、ライナーフリークの当方としては少々残念ではありますが・・・。さて本題ですが、この演奏は当時のライナー・シカゴ響の実力をマザマザと見せつける名演奏そして名録音です。特にコンマスのシドニーハースのバイオリンの音色にはウットリさせられますし、トランペット等の金管の上手さも抜群です。もうすこし色気が有れば世紀の名演奏に仲間入りですが、ライナーに色気を求めるのも筋違いですね。

2017-03-24:サンセバスチャン

- ライナーは精神を音に込めるタイプの指揮者ではありません。ffならxデシベル、ppならどれだけと定量的に決まっているようで、音自体には感情がありません。ですので聴き終えたあと、満たされないものがいつも残ってしまいます。

セルはもっと感情的になりますが、自意識過剰のあざとい演奏がライヴではみかけられます。

シェエラザードはローマの松、噴水より好きです。でもビーチャムはさらに偉大であると思います。もっと自由であり愉悦があるからです。

2017-04-08:コタロー

- これほど端正で大人の味わいを感じさせる「シェエラザード」は他に例を見ないでしょう。たとえば、第3楽章の「若き王子と王女」では、比較的遅めのテンポを取りつつあの美しい旋律をじっくりと歌わせていきます。また第4楽章では壮絶なクライマックスを築いていくのですが、決してむやみに騒ぎ立てることがないのはライナーらしいところです。

全篇を通してシカゴ交響楽団の優秀さが発揮されていますが、とりわけこの曲で盛んに活躍する打楽器奏者の技術の素晴らしさには目を見張ります。H.タークイ著『分析的演奏論』という本で、ライナーはもともとティンパニ奏者として活躍していたことから、指揮者として自らのオーケストラの打楽器奏者には格別厳しかったという話を読んだことがありますので、これはライナーの薫陶の賜物といえるでしょう。

以上のように、自分としては大いに感心しながら聴かせていただいたのですが、よしんばライナーが頼まれて仕方なく「シェエラザード」を演奏したのだとして、これだけのパフォーマンスが達成されたということは、まさにライナーが指揮者として極めて卓越した存在であったということの証左に他ならないですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)