クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

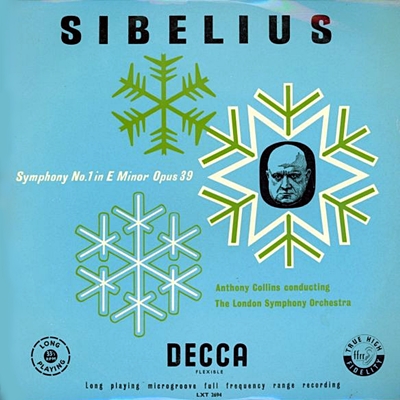

シベリウス:交響曲第1番 ホ短調 op.39

アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン交響楽団 1952年2月21〜22日録音

Sibelius:交響曲第1番 ホ短調 op.39 「第1楽章」

Sibelius:交響曲第1番 ホ短調 op.39 「第2楽章」

Sibelius:交響曲第1番 ホ短調 op.39 「第3楽章」

Sibelius:交響曲第1番 ホ短調 op.39 「第4楽章」

チャイコフスキーにはないシベリウスの独自の世界

20世紀を代表する交響曲作家としてその立ち位置は絶対的なものと思われましたが、正直言ってその評価は少しずつ低下してきていると言わざるを得ません。北欧=シベリウスだったものが、お膝元のフィンランドあたりでも「いつまでもシベリウスでもないだろう!」という雰囲気になってきているようです。ですから、北欧のオケが来日すると何はともあれ「フィンランディアと第2シンフォニー」という依頼があるのを、やんわりとお断るすることも増えてきているようです。

それでも聞くところによると、彼の作品に支払われる著作権料は1年間で4億円に達していたそうです。クラシック音楽の作曲家なんて儲からない仕事の典型みたいに思われているのですが、なかなかどうしてたいしたものです。

そして、権利を引き継いだ人々が著作権の保護期間をひたすら引き延ばすことを主張する理由も何となく理解できます。何しろ、自分たちのおじいちゃんの死後50年が経過したある日をもって突然に4億円が消えて無くなるのですから、その無念さたるや筆舌に尽くしがたいものがあるでしょう。(ただし、彼の子孫はこの現実は以前から分かっていたこととして恬淡としているということです。さらに、シベリウスの権利はあちこちに分散しているようで、彼の子孫にそっくり4億円が支払われるようでもないようです。)

さて、シベリウスと言えば交響曲作家というの評価として定着しています。しかし、彼の経歴を見てみると、交響曲に着手したのはずいぶん遅い時期であることに気づかされます。

確かに、この第1番のシンフォニーの前に「クレルヴォ交響曲」を発表していますが、あの作品は声楽をともなったカンタータのような作品です。クラシック音楽の王道としての交響曲のスタイルをもった作品としてはこの第1番が番号通りに彼のファーストシンフォニーとなります。

彼はここに至るまでに、すでにクレルヴォ交響曲を完成させ、さらに「4つの伝説曲」を完成させて、すでに世界的な作曲家としての評価を勝ち取っていました。

ですから、よくこの作品にはチャイコフスキーからの影響が指摘されるのですが、この冒頭部分を聞くだけでも、チャイコフスキーにはないシベリウスの独自の世界が築かれていることが分かります。

以前、この事に関して次のように書いたことがあります。

「初期の作品はどれをとっても旋律線が気持ちよく横にのびていく。しかも、その響きは今までの誰からも聞かれなかったシベリウス独特の硬質感のあるものだ。そのひんやりとした手触りはまがうことなく北欧の空気を感じさせてくれる。

初期の作品にチャイコフスキーの影響を指摘する人が多いが、それは誤りだ。これは断言できる。チャイコフスキーの響きはもっと軟質で、その違いはシベリウス自身はっきりと認識していたはずだ。

シベリウスは最初からチャイコフスキーの亜流としてではなく、シベリウスそのものとして登場している。彼独特の響きを駆使して、伸びやかに、思う存分に音楽を歌い上げている。聞いていて本当に気持ちが良いではないか。」

この考えは今も基本的には変わりませんね。

そして、こういうシベリウスの素晴らしさがもっともよく表れているのが最終楽章でしょう。

特に、漆黒のツンドラの大地を思わせる第1主題の彼方から朝日が上ってくるような第2主題はとても魅力的だと思ったものです。そして、この辺の作り方は何故か渡辺暁雄さんがとても私の感性にピッタリ合っていて、一時彼の録音ばかり聞いているときがありました。

なお、余談ながら、冒頭のティンパニとクラリネットのみで奏でられる暗い序奏から、ヴァイオリンの刻みにのって輝かしい第1主題があらわれるところは、一時ユング君がオーディオのチェックによく使っていました。聞こえるか聞こえないかというピアニシモからオーケストラの輝かしい響きまで一気に駆け上っていくこの部分がきちんと再生できると、かなりの作品に対応できるのではないかと思います。

イギリスにおけるシベリウス

シベリウスをいち早く受け入れて、世界的な作曲家としての地位を与えたのはイギリス人です。何故か分かりませんが、イギリスは北欧の作曲家との相性がいいようで、とりわけシベリウスの受容に関しては長い歴史を持っています。

シベリウスの作品を積極的に取り上げてその評価を確かなものにしたのは、同じフィンランド人のカヤヌスです。彼はシベリウスとも深い親交があったために、長くシベリウス演奏の権威としての地位を保持していました。また、シベリウス自身もその様なカヤヌスへの感謝の気持ちとして交響詩《エン・サガ》や《ポホヨラの娘》をカヤヌスに献呈しています。

それ以後も、北欧の指揮者やオケにとってシベリウス作品は名刺代わりみたいなもので、彼らの演奏活動の重要な部分を占めていました。現在も、パーヴォ・ベルグルンドとオスモ・ヴァンスカあたりがすぐれた演奏を展開しています。

しかし、そう言う北欧系の人たちを除けば、シベリウスを積極的に取り上げてきたのはほとんどがイギリス人です。それも、ある特定の時代の特異な現象としてではなく、エイドリアン・ボールトやアンソニー・コリンズ、ビーチャムなどから始まってバルビローリ、コリン・デイヴィスという系譜をたどることができるぐらいに長い歴史を持っています。

そして、面白いのは、カラヤンやザンデルリングのようなドイツ系の指揮者がシベリウスを取り上げると非常にロマンティックに構成するのに対して、イギリスの指揮者はカヤヌス以来の流れである即物的で厳しい造形に徹していることです。そして、アンソニー・コリンズの演奏は、そう言うイギリス系の指揮者の中でも厳しさという点ではかなり右翼に位置するようです。

アンソニー・コリンズといえば、アメリカに渡って映画音楽の世界で活躍し、アカデミー賞にも3度ノミネートされた経歴を持っています。いわば、アメリカのショウビジネスの世界で生きてきた人ですから、もっと大衆受けしそうな演奏をしそうなものなのに、不思議と言えば不思議な話です。

よせられたコメント

2008-05-17:佐藤

- コリンズのシベリウスの交響曲第1番と第2番はロンドンのLPで良く聞きました。

厳しい音楽作りをしていますが,美しいメロディの部分はテンポを落として実にロマンティックに歌いあげていました。

コリンズの指揮した1番と2番では1番の方が好きですが,2番の最終楽章の最後の所のドラマチックな盛り上がりは見事だったと思います。

去年の秋にCD店でデッカの全集を見つけ早速買いましたが,やはり1番と2番が良かったです。

古くはカヤヌスの指揮した録音が有名ですが,それを聞いてみたいです。

またシベリウスの管弦楽曲は男らしさの中に繊細な情緒をたたえていてとても好きです。これも何かお持ちでしたらお願い致します。

コリンズを評価して頂いてありがとうございます。

2022-09-09:藤原正樹

- 星は7つ。曲が若いのでそのぶんひいてあります、(そんなことを言って、お前は何もんやといわれそうですが)。録音はなかなか生々しいし、当時としてはデッカで入れられたことは幸運で、ティンパニやブラスはデッカでないと生きなかったと思います。昔の「暮しの手帖のレコードショップ」ふうにいうと「録音は古いが立派」。

「男は黙ってシベリウス」という雰囲気の演奏です。必要以上のことをやりすぎないから好きな演奏。第二楽章のヴァイオリンだって、妙に泣かしてしまうと嫌味だし、メロドラマになるんですね。鬼瓦みたいな顔して、シベリウスもコリンズも抒情的なものは心得ているんです。ハープなんど出てきても甘くならない。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)