クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

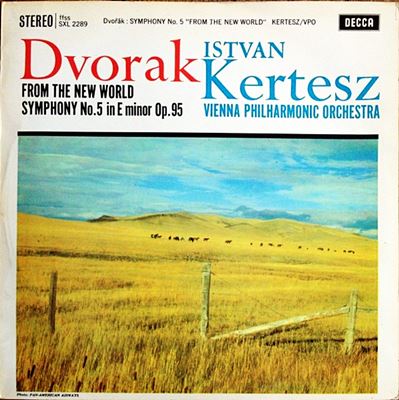

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 作品95「新世界より」

イシュトヴァン・ケルテス指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1960年録音

Dvorak:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」 「第1楽章」

Dvorak:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」 「第2楽章」

Dvorak:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」 「第3楽章」

Dvorak:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」 「第4楽章」

望郷の歌

ドヴォルザークがニューヨークに招かれる経緯についてはどこかで書いたつもりになっていたのですが、どうやら一度もふれていなかったようです。ただし、あまりにも有名な話なので今さら繰り返す必要はないでしょう。

しかし、次のように書いた部分に関しては、もう少し補足しておいた方が親切かもしれません。

この作品はその副題が示すように、新世界、つまりアメリカから彼のふるさとであるボヘミアにあてて書かれた「望郷の歌」です。

この作品についてドヴォルザークは次のように語っています。

「もしアメリカを訪ねなかったとしたら、こうした作品は書けなかっただろう。」

「この曲はボヘミアの郷愁を歌った音楽であると同時にアメリカの息吹に触れることによってのみ生まれた作品である」

この「新世界より」はアメリカ時代のドヴォルザークの最初の大作です。それ故に、そこにはカルチャー・ショックとも言うべき彼のアメリカ体験が様々な形で盛り込まれているが故に「もしアメリカを訪ねなかったとしたら、こうした作品は書けなかっただろう」という言葉につながっているのです。

それでは、その「アメリカ体験」とはどのようなものだったでしょうか。

まず最初に指摘されるのは、人種差別のない音楽院であったが故に自然と接することが出来た黒人やアメリカ・インディオたちの音楽との出会いです。

とりわけ、若い黒人作曲家であったハリー・サンカー・バーリとの出会いは彼に黒人音楽の本質を伝えるものでした。

ですから、そう言う新しい音楽に出会うことで、そう言う「新しい要素」を盛り込んだ音楽を書いてみようと思い立つのは自然なことだったのです。

しかし、そう言う「新しい要素」をそのまま引用という形で音楽の中に取り込むという「安易」な選択はしなかったことは当然のことでした。それは、彼の後に続くバルトークやコダーイが民謡の採取に力を注ぎながら、その採取した「民謡」を生の形では使わなかったののと同じ事です。

ドヴォルザークもまた新しく接した黒人やアメリカ・インディオの音楽から学び取ったのは、彼ら独特の「音楽語法」でした。

その「音楽語法」の一番分かりやすい例が、「家路」と題されることもある第2楽章の5音(ペンタトニック)音階です。

もっとも、この音階は日本人にとってはきわめて自然な音階なので「新しさ」よりは「懐かしさ」を感じてしまい、それ故にこの作品が日本人に受け入れられる要因にもなっているのですが、ヨーロッパの人であるドヴォルザークにとってはまさに新鮮な「アメリカ的語法」だったのです。

とは言え、調べてみると、スコットランドやボヘミアの民謡にはこの音階を使用しているものもあるので、全く「非ヨーロッパ的」なものではなかったようです。

しかし、それ以上にドヴォルザークを驚かしたのは大都市ニューヨークの巨大なエネルギーと近代文明の激しさでした。そして、それは驚きが戸惑いとなり、ボヘミアへの強い郷愁へとつながっていくのでした。

どれほど新しい「音楽的語法」であってもそれは何処まで行っても「手段」にしか過ぎません。

おそらく、この作品が多くの人に受け容れられる背景には、そう言うアメリカ体験の中でわき上がってきた驚きや戸惑い、そして故郷ボヘミアへの郷愁のようなものが、そう言う新しい音楽語法によって語られているからです。

「この曲はボヘミアの郷愁を歌った音楽であると同時にアメリカの息吹に触れることによってのみ生まれた作品である」という言葉に通りに、ボヘミア国民楽派としてのドヴォルザークとアメリカ的な語法が結びついて一体化したところにこの作品の一番の魅力があるのです。

ですから、この作品は全てがアメリカ的なもので固められているのではなくて、まるで遠い新世界から故郷ボヘミアを懐かしむような場面あるのです。

その典型的な例が、第3楽章のスケルツォのトリオの部分でしょう。それは明らかにボヘミアの冒頭音楽(レントラー)を思い出させます。

そして、そこまで明確なものではなくても、いわゆるボヘミア的な情念が作品全体に散りばめられているのを感じとることは容易です。

初演は1893年、ドヴォルザークのアメリカでの第一作として広範な注目を集め、アントン・ザイドル指揮のニューヨーク・フィルの演奏で空前の大成功を収めました。

多くのアメリカ人は、ヨーロッパの高名な作曲家であるドヴォルザークがどのような作品を発表してくれるのか多大なる興味を持って待ちかまえていました。そして、演奏された音楽は彼の期待を大きく上回るものだったのです。

それは、アメリカが期待していたアメリカの国民主義的な音楽であるだけでなく、彼らにとっては新鮮で耳新しく感じられたボヘミア的な要素がさらに大きな喜びを与えたのです。

そして、この成功は彼を音楽院の院長として招いたサーバー夫人の面目をも施すものとなり、2年契約だったアメリカ生活をさらに延長させる事につながっていくのでした。

はち切れんばかりの覇気が詰まった演奏

この録音については、今さら何も付けくわえる必要はないでしょう。

テル・アビブの海岸で遊泳中に高波にさらわれわずか43歳でなくなったことは、今もってクラシック音楽界の痛恨事と言われています。

そんなケルテスのデッカ・レーベルへのデビュー盤がこのドヴォルザークの「新世界より」でした。

デッカがこの若き指揮者をウィーンフィルとの組み合わせでデビューさせたことは、いかに彼が期待されていたかの表れです。そして、演奏の方も、長くこの作品のスタンダード盤としての地位を保持する素晴らしいできばえとなっています。

基本的な造形はセル&クリーブランドのような精緻な演奏とは随分と異なります。かといって、民族的な情緒に寄りかかった曲線的な曲作りとも全く異なります。

基本的には、非常にシンフォニックなスタイルで仕上げているのですが、鳴らすところは結構荒々しく鳴らし切っているのです。特に、ティンパニなどは「叩きまくっている」という感じですね。また、テンポに関しても結構大きく動かしているようなのですが、オケが豪快になっているのでナヨッとした雰囲気は全くありません。

一言で言えば、はち切れんばかりの覇気が詰まった演奏だと言えるのでしょうか。

録音に関しても、この時代のデッカ録音らしく細部の音まで明晰にとらえられています。音質面での不満は全く感じないレベルに達しています。

よせられたコメント

2012-02-12:アキラス

- あぁ、ケルテスの「新世界より」もパブリック・ドメインに入ったのですね。とても好きな演奏です。録音もすばらしいですね。

1989年にハンガリーに行ったときに、政府の高官と「ケルテース・イシュトバーン(マジャール読みではそうなるのです)」の話になり、彼は指揮のマネをして見せて、「亡命したやつだったけれど、早くに亡くなって惜しいコンダクターだった」と、残念がっていました。

ホテルに帰る途中で、東独の人たちが大使館経由で西側入国のビザを取るために長蛇の列を作っていました。何事だろうとビックリしていたら、その後すぐに、「ベルリンの壁」崩壊となりました。

東欧びいきの政府高官も、あおりを食って失脚。彼の消息もいまだトンと知れず・・・・。

でも、「新世界」かと思っていたEUも、昨今では、また暗雲がたなびいていますね。

第2楽章の旋律がとても心にしみてきます。アップしていただいて、ありがとうございました。

2012-05-04:radames

- 「デッカ」と「ウィーン・フィル」の音。なんと芳醇で力強い響きなのでしょうか。それがこのアルバムの全てだと考えます。それがオーケストラの力でもあり、ケルテスの勢いではないでしょうか。「「ショルティ」の「指輪」と同じく、『レコード芸術』の言葉をそのまま示す録音と考えます。

アナログレコード末期の「スーパー・アナログ デスク』シリーズでは「ロンドン響」の物が取り上げられたと考えますが、「ケルテス・ウィーンフィル」の他の曲や「カラヤン」の録音を聞くにつけ、この当時のウィーン・フィルは素晴らしかったのでしょうね。 「憧れ」や「羨望」と言ったものが、音楽を膨らましていた時代を思い出しました。

2023-10-22:山本一郎

- 説明通りティンパニーは異彩を放っています。迫力があります。一番好きな新世界です。また各パートのはっきりした主張はこれぞ新世界の感があります。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)