Home|Blue Sky Label~更新履歴

作曲家で選ぶ

演奏家で選ぶ

[2019-11-21]・・・シベリウス:交響詩「タピオラ」 Op. 112

ロベルト・カヤヌス指揮 ロンドン交響楽団 1932年6月29日&30日録音今さらこんな古い時代の録音なんか止しにしてくれ!という言葉が聞こえてきそうです。 おまけに指揮者がロベルト・カヤヌスです。 まさに、それって誰?と言う人も多いのではないでしょうか。 しかし、あらゆるシベリウス演奏はここから始まりま...

[2019-11-20]・・・グリーグ:ノルウェー舞曲 Op.35

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1951年1月3日~5日録音私の手元にはッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団によるグリーグの録音が4つあります。「ペール・ギュント組曲」はそれなりにメジャーな作品なのですが、「ノルウェー舞曲」や「弦楽のための2つの悲しき旋律」あたりまで取り上げていたのにはいさ...

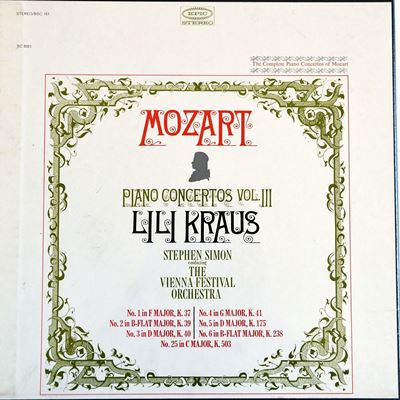

[2019-11-19]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第4番ト長調 , K.41

(P)リリー・クラウス:スティーヴン・サイモン指揮 ウィーン音楽祭管弦楽団 1966年9月10日~19日録音私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言え...

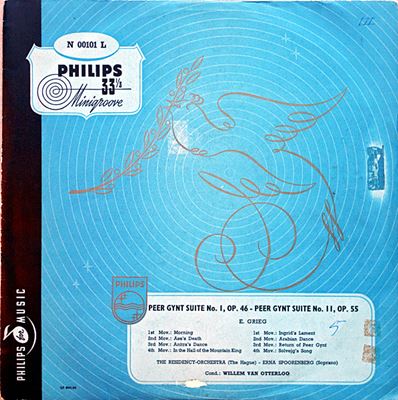

[2019-11-18]・・・グリーグ:ペール・ギュント組曲 第2番 Op.55

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1950年12月30日録音私の手元にはッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団によるグリーグの録音が4つあります。「ペール・ギュント組曲」はそれなりにメジャーな作品なのですが、「ノルウェー舞曲」や「弦楽のための2つの悲しき旋律」あたりまで取り上げていたのにはいさ...

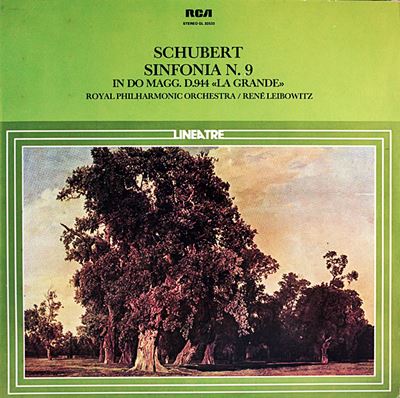

[2019-11-17]・・・シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月16日~17日録音録音指揮者としてのレイホヴィッツの業績として真っ先に指が折られるのはベートーベンの交響曲全集でしょう。それは世上よく言われるように、「ベートーヴェン自身のオリジナルなメトロノーム記号に出来るだけ従おうとした最初の録音」だからだけではありません。...

[2019-11-16]・・・グリーグ:ペール・ギュント組曲 第1番 Op.46

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1950年12月30日録音私の手元にはッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団によるグリーグの録音が4つあります。「ペール・ギュント組曲」はそれなりにメジャーな作品なのですが、「ノルウェー舞曲」や「弦楽のための2つの悲しき旋律」あたりまで取り上げていたのにはいさ...

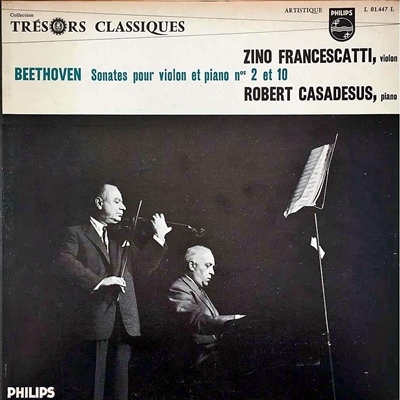

[2019-11-15]・・・ベートーベン:ヴァイオリンソナタ第10番 ト長調 Op.96

(Vn)ジノ・フランチェスカッティ (P)ロベール・カサドシュ 1958年5月12日~17日録音カサドシュとフランチェスカッティという、この時代の大御所も言うべき二人によって、ベートーベンのヴァイオリンソナタが録音されています。 まず始めにクロイツェルと10番、1番のソナタが58年に録音され、残りは1961年にまとめて録音しています...

[2019-11-14]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第32番 ハ短調 Op.111

(P)ヴィルヘルム・ケンプ 1964年1月26日録音演奏家の本質的な部分を考える上で「コンプリートする人」と「コンプリートにはこだわらない人」というのは一つの指標になるはずです。 しかし、世の中は常に「例外」が存在するのであって、この二分法が全く意味をなさない演奏家というものも存在します。...

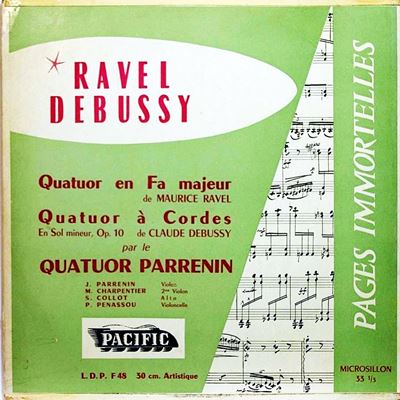

[2019-11-12]・・・ラヴェル:弦楽四重奏曲 ヘ長調

パレナン弦楽四重奏団:1950年代初頭録音ジュリアード弦楽四重奏団の演奏を紹介するときに、その比較対象としてパレナン弦楽四重奏団の録音を比較対象として「篝火とスポットライト」という拙い一文をつづったことがあります。 ところが、ふと気づいてみると、その肝心のパレナン弦楽四重奏団の録音...

[2019-11-11]・・・ドビュッシー:弦楽四重奏曲 ト短調 作品10

パレナン弦楽四重奏団:1950年代初頭録音ジュリアード弦楽四重奏団の演奏を紹介するときに、その比較対象としてパレナン弦楽四重奏団の録音を比較対象として「篝火とスポットライト」という拙い一文をつづったことがあります。 ところが、ふと気づいてみると、その肝心のパレナン弦楽四重奏団の録音...