Home|Blue Sky Label~更新履歴

作曲家で選ぶ

演奏家で選ぶ

[2018-09-07]・・・ワーグナー:「トリスタンとイゾルデ」より「第1幕への前奏曲」&「イゾルデの愛の死」

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 (S)ビルギット・ニルソン ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年9月22-25日録音クナッパーツブッシュの音楽は嫌いだという人は少なくありません。 その論拠となるのは、楽譜に書かれているテンポ指示を無視し、自分の都合のいいように勝手に演奏してしまうからであり、それはすでに解釈の領域を超えた恣意的な改変だというものです。 ...

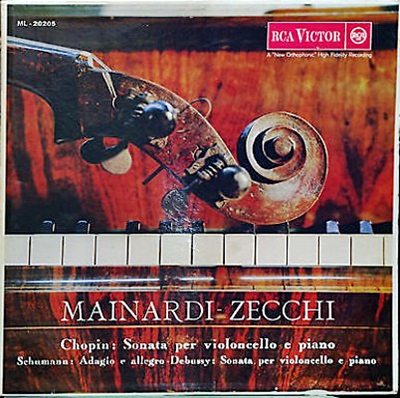

[2018-09-06]・・・ドビュッシー:チェロソナタ ニ短調

(Cello)エンリコ・マイナルディ:(P)カルロ・ゼッキ 1958年録音マイナルディというチェリストの最大の魅力はゆったりとしたテンポで伸び伸びと屈託なくチェロを歌わせることです。 それを、与謝蕪村の俳句「ゆく春やおもたき琵琶の抱きごころ」をもじって、「ゆく春やおもたきチェロの抱きごころ」だなと思ったものです...

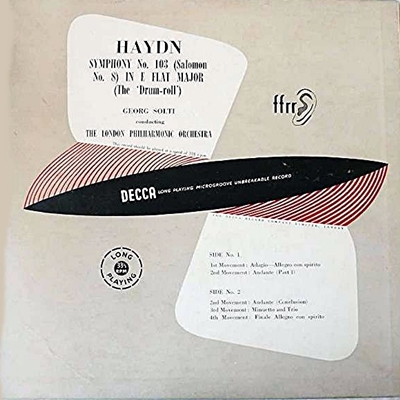

[2018-09-05]・・・ハイドン:交響曲第103番 変ホ長調「太鼓連打」

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1949年8月録音ショルティと言えばDeccaの表看板であり続けたのですが、そのショルティが指揮者として始めて本格的に取り組んだ録音がこのハイドンの交響曲103番「太鼓連打」でした。 しかし、すでに紹介しているように、これに先立つ形でショルティはベートーベ...

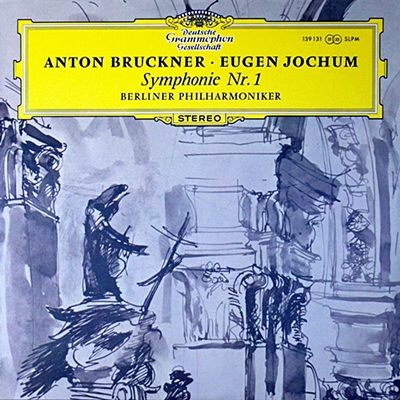

[2018-09-04]・・・ブルックナー:交響曲第1番 ハ短調 (リンツ稿/ノヴァーク版)

オイゲン・ヨッフム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年10月録音ヨッフムのブルックナーと言えば一つのブランドでもあります。ただし、トップブランドではなく、それでも、いつの時代にも根強い支持者が存在する老舗ブランドという風情でした。 ですから、彼は生涯に二度、ブルックナーの交響曲全集を完成させています。そ...

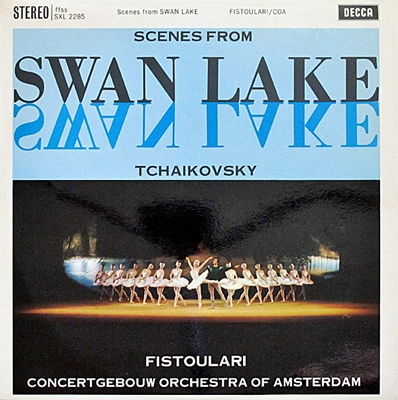

[2018-09-03]・・・チャイコフスキー:白鳥の湖, Op.20(ハイライト)

アナトゥール・フィストラーリ指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1961年2月録音バレエ音楽というのは指揮者にとってはあまり有り難くない品目のようです。 基本的には、音楽よりは踊りが優先される世界であって、それは何処まで行っても「伴奏」の域を出ないからです。 コンサート指揮者であれば、そんな「伴奏音楽」などは真面目につ...

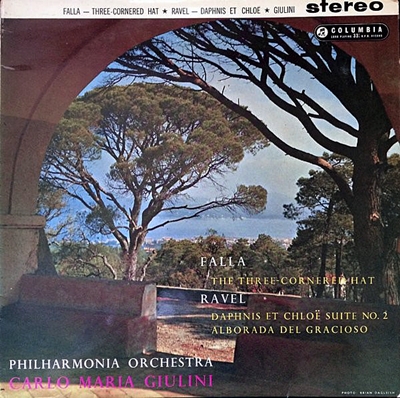

[2018-09-02]・・・ラヴェル:「ダフニスとクロエ」第2組曲

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1959年6月4日&8日-10日録音フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。 概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。 かと思えば、そ...

[2018-09-01]・・・スッペ:序曲集

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1951年4月録音ショルティがDeccaの「試験」に合格をして、はじめてのぞんだ録音がハイドンの交響曲第103番とスッペおよびロッシーニの序曲集でした。そして、その中で何よりも注目すべき録音がこのスッペの「序曲集」です。 それは、最終試験として録音されたコ...

[2018-08-31]・・・ベートーベン:チェロソナタ第3番 イ長調 Op.69

(Cell)アントニオ・ヤニグロ (P)イェルク・デムス 1964年録音ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

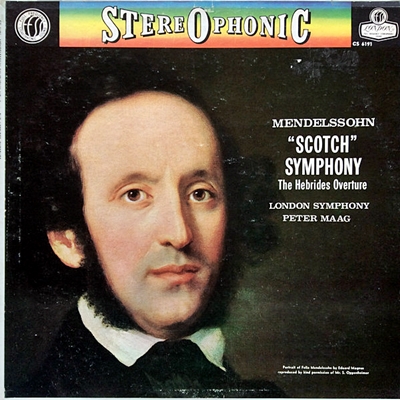

[2018-08-30]・・・メンデルスゾーン:交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

ペーター・マーク指揮 ロンドン交響楽団 1960年1月録音おそらく名盤です。そして、スコットランドの録音としてはクレンペラー盤と並ぶ双璧、もしくはそれをも凌ぐ名盤と断言する人もいることでしょう。 その事に私もまた何の疑問も抱かないのですが、それと同時にあれこれと複雑な思いを呼び覚まされる録音であ...

[2018-08-29]・・・フォーレ:ピアノ四重奏曲第1番 ハ短調 作品15

(P)エミール・ギレリス (Vn)レオニード・コーガン (Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ (Viola)ルドルフ・バルシャイ1958年録音何ともはや、凄まじい顔ぶれです。 ピアノがギレリス、ヴァイオリンがコーガン、そしてチェロがロストポーヴィッチ、さらにこの作品ではヴィオラのバルシャイが加わるというのですから、この顔ぶれでコンサート会場に姿を現した日にはよい子の皆さんならば卒...